トップページ

電子回路のページのトップ

8球FMスーパー

画像をクリックすると拡大表示されます。

拡大画像からはブラウザの「←戻る」ボタンで戻ってください。

8球FMスーパーの製作

前回、電池管7球によるFMスーパーを製作し、そこそこの成果が出ました。

ただし、中間周波数を1.7MHzに設定したので実際には無いイメージの周波数を受信してしまいます。

局数の少ない当地では大きな問題はありませんが、10.7MHzの中間周波数を試してみたくなりました。

電池管では能力的に大変ですので今回は傍熱管を使用しました。

ただし、B電圧は40Vに設定しました。

理由は感電したくないこともありますが手持ちに高耐圧のコンデンサーが無いことがあります。

50V耐圧のコンデンサーなら各種、各容量のものが揃っています。

高耐圧のコンデンサーは高価で寸法も大きくなります。

入手先も限定され、値を変更する場合も、その都度注文しなければなりません。

抵抗も1/4Wで済みますしサイズが小さくて済みます。

配線ミスや調整中のトラブルによるダメージも小さくて済みます。

しかしながら低い電圧で動作する傍熱管は少なく、あっても能力が落ちます。

もう一つ、10.7MHzの真空管用IFTが入手出来ないという問題があります。

今回、インピーダンスの低いトランジスタ用の10mm角のIFTを無改造で使用しました。

これも不安材料の一つです。

真空管でFMラジオを製作するのはベテランでも大変だと思います。

低いB電圧という制約の中で経験の浅い人間がチャレンジするのでハードルは高くなります。

実際、完成までには長い時間が掛かりました。

使用真空管

以前、FM超再生ラジオを製作したとき使用した6AJ5が低い電圧で良好な動作をしたので、これを使うことにしました。

ただし、6AJ5は低い電圧でも電流が流れやすいのでB電流を節約するために6AK5を併用しました。

当初、中間周波増幅はリモートカットオフの6BJ6を使用する予定でしたがゲインが不足した為6AK5に変更しました。

現在、高周波増幅6AJ5、局発6AK5、混合6AJ5、中間周波増幅に6AK5を3本を使用しています。

手持ちの球と電源に余裕があれば全部6AJ5でも良いと思います。

低周波増幅はプレート負荷に大きな抵抗値を使っているのでプレート電流が小さな6BH6を使いました。

例えば6BJ6に差し替えると飽和してしまいます。

出力管は6AK6です。

以前、中波の3球レフレックススーパーに使用した時は30VのB電圧で十分な音量でした。

その時はカソードを接地して使いました。

30VのB電圧では暴走することも無いしトランス負荷なので飽和することもありません。

今回は40Vと若干上がったので470Ωのカソード抵抗を入れたのですが無くても良かったかもしれません。

予備実験

回路図はセクション毎に実験回路を組み動作を確認しながら作成しました。

高周波増幅は予想通りゲインが余り得られず周波数特性が平坦で無いことが判りました。

プレート電流を多めに流し負荷インダクタンスの値を追い込む事で何とかすることにしました。

最適負荷は予想以上に小さく1uH近辺でした。

局部発振はコイルにトロイダルコアが使えたので受信コイルとの干渉が緩和され実装するときに有利です。

発振周波数が76MHz−10.7MHz〜95MHz−10.7MHzまでキッチリ合わせる定数も判りました。

ただし、実際の配線では分布容量が多少、変化するのでトリマの再調整が必要です。

ミキサーは実際に配線しないと評価が困難ですし回路自体は中間周波増幅と同じですので実験を省略しました。

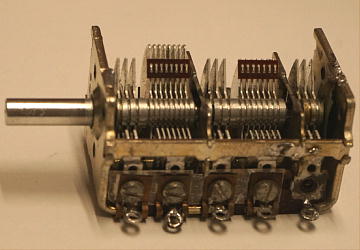

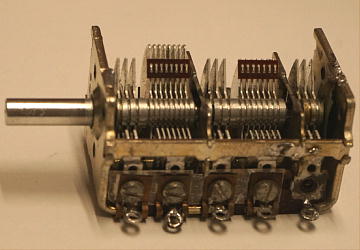

上の写真は中間周波増幅の実験回路です。

IFTはトランジスタ用の10mm角のものです。

最初、6BJ6を用意したのですが6AJ5に差し替えるとゲインが大きく上がります。

6AJ5と6AK5では差が無かったのでプレート電流の小さい6AK5にしました。

検波ダイオードを試してみました。

1N34A、1N60、1N60P、ロシア製のD311、D311Aの5種類をゲルマラジオにしてみました。

この中では1N34Aが一番良いような気がしました。

1N34Aは何十年も前に購入したジャンク品でホーミング加工されたものが大量に有りました。

他の4種類は最近購入したものです。

低周波増幅は1KHzの正弦波を入力し出力波形をオシロで観察し最大出力やゲインを確認しました。

さらにゲルマラジオの検波出力を入力し出力をセラミックイヤホンで聴いてみました。

出力管はスピーカーを接続してみました。

プレート電流が小さかったので出力トランスは20K:8ΩのBT−OUT−1H(ラジオ少年製)にしました。

以上の予備実験の結果、回路図は短時間で書けました。

回路図1(高周波増幅、局部発振、ミキサー)

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

ウエブページで紹介されている管球式FMラジオの記事は多くないのですが、さらに、その多くが高周波増幅無しで

入力信号に直接、局発信号を加えているようです。

高周波増幅が難しいか効果が少なくメリットが少ないのかもしれません。

私も以前に製作した電池管FMラジオでは高周波増幅を省きました。

ただし、トラッキング調整で同調周波数と局発周波数が干渉しやすいと感じました。

つまり、同調周波数の調整の調整をすると局発周波数も動いてしまいます。

そこで入力信号をバッファリングしてから局発信号を加えようとした訳です。

ただ、どのような回路が良いのか判らず他に良い回路があるのかもしれません。

プレート電流を調整するためスクリーン電圧をボリュームで変化させていますが最大に固定しても良いようです。

電波が強い地域では絞る必要があるかもしれません。

6AJ5は低い電圧でもプレート電流が流れ易くボリューム最大で8mA近く流れます。

6AK5は400MHzまで使え、比較的低い電圧でも動作するので簡単な発振回路で65.3MHz〜84.3MHを安定に

動作します。

6AJ5でも動作しますが消費電流が増えます。

バリコンはAM2連、FM3連のジャンク品を使いましたがFM2連しか使っていません。

ミキサーも6AK5で十分ですが中間周波数増幅で6AK5を3本使うことになったので手持ち本数の都合で6AJ5に

なりました。

回路図2(中間周波増幅、検波、低周波増幅、電力増幅)

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

前述したように中間周波数増幅は最初6BJ6で回路図を書いたのですがゲイン不足で6AK5に変更しました。

球の差し替えで済むので簡単です。

IFTは単同調のトランジスタ用です。

二次巻き線は端子は出ているのですが巻かれていませんでした。

10mm角で場所を取らないことがメリットですがゲインは稼げないと思います。

検波はスロープ検波です。

FM検波の知識、経験が無いのが理由です。

スロープ検波は電池管FMスーパーの時も使いましたがAMスーパー程度の音質は出せます。

ラジオとしては、これで十分です。

AGCの回路定数は調整時に決定します。

電源回路

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

電源は6.3V2Aのヒータートランスで全て賄います。

ヒーターはDC6Vの直流点火、B電圧はDC6V入力、40V25mA出力のDC/DCコンバータで発生します。

負電圧のバイアス用電源も用意しましたが使用していません。

その他、電源表示灯に供給します。

真空管の配線は全て1球毎に用意した44mm×44mmの基板上で行います。

電源(ヒーター、B電源)は1球毎に個別に引き回したので配線数が増えました。

合計で6V1.6A程度になります。

仮に単1電池4本直列にして供給したら連続3〜4時間程度の使用時間だと思います。

AC6.3Vを整流すると無負荷の時は正弦波ピーク電圧の9V程度に充電されます。

さらにトランスのレギュレーションの関係でもう少し上がります。

定格電流を流すと整流電圧は6.3V程度になり、さらにダイオードのVFで若干下がります。

整流後に低損失のレギュレータに通しますが出力電圧+0.5V程度の整流電圧が必要です。

1.6Aは定格電流以下ですが若干、電圧不足になる可能性があるのでトランス一次巻き線のタップを90Vに

してあります。

100Vタップのままで出力電圧を若干低く(例えば5.7V程度に)設定しても問題ないと思います。

レギュレータNJM2397は最大電流1.5A(2.0Aで遮断)ですので1個では電流不足です。

2個使用し、ヒーター電圧を2系統に分割します。

2個のレギュレータには各々1W程度の損失が発生するので小型の放熱器を付けました。

下の写真は製作した電源基板です。

DC/DCコンバータ

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

B電圧はコンデンサー耐圧の関係で40Vにしました。

B電流は25mAを予定しています。

トランスのAC40V〜50V、50mA〜100mA程度を整流し定電圧回路を通して40Vを発生しても良いのですが

手持ちに適当なトランスが無かったし最近では通販でも、この手のトランスの入手が難しくなっています。

B電圧が40Vと低いのでDC/DCコンバータにしました。

トランスを使うより小型軽量になります。

私はこの手のDC/DCコンバータを何十個も製作しているのでノイズや効率の面も不安は有りません。

入力のFETは実験中の逆接続から保護する物で10mV程度の挿入損失です。

逆耐電圧はFETのゲート耐圧で−20Vです。

一旦組み込まれてしまえば不用ですが付けたままでも支障ありません。

負荷開放時には電圧が上昇してしまうので定電圧ダイオードで吸収しています。

最初24Vのものを2本直列にしたのですがレギュレーションが悪く50V近くに達したので15Vのものを3本直列に

追加してあります。

短絡保護には5.6mAの定電流ダイオードを6本並列にしていますが33.6mA流れる訳ではありません。

出力短絡時には全出力電圧がダイオードに加わるので発熱し流れる電流を減らすように制御されます。

5.6mAのダイオードは順方向100Vまでの電圧に耐えます。

このシリーズの定電流ダイオードでは100Vに耐える最大の電流値のものが5.6mAです。

これ以上の電流値のものは耐圧が30Vになり使えません。

発振トランスの二次巻き線を多めに巻き、少しずつ戻しながら負荷電圧を確認します。

実際には実測1.58KΩの抵抗に41.5Vの電圧を発生した時点で終了しました。

この時の負荷電流は26.3mAになります。

|

|

| コレクタ波形0.1uF | コレクタ波形1uF |

上の写真は両コレクタの波形を重ねて表示しています。

波形の切り替わり時のオーバーシュートがノイズのエネルギーとなって空中に伝搬します。

両コレクタ間にコンデンサーを入れ波形を鈍らせています。

最初の写真は0.1uFを入れたものです。

オーバーシュートは殆ど取れて、これでも十分です。

効率は75%程度です。

二番目の写真は1uFを入れたものです。

オーバーシュートはさらに小さくなりが効率は65%に低下しました。

波形の重なり部分の隙間が増えるので電源ラインのリップルノイズは増えます。

周波数が6.6KHzと高いのでリップルは簡単に取れます。

コンデンサーを取り除いた波形を撮り忘れましたがコレクタ波形は隙間無く重なります。

0.1uFでも1uFでも良いと思いますが現状は1uFが入っています。

|

|

| 製作したコンバータ | シールド箱に収納タ |

製作したコンバータは厚紙で作った箱に入れ銅テープでシールドします。

出力は真空管1本毎に接続します。

シャーシの製作

シャーシは1mm厚のアルミ板と断面が10mm×10mm×1.2mmのアルミアングルを使ってビス止めしました。

ウラ蓋のみ0.5mm厚のアルミ板です。

大量のビス、ナットを消費しました。

ホームセンターで300mm×200mmのアルミ板が売られていたので、これをそのまま上板、ウラ蓋にしました。

結構、大きな寸法になり、シャーシの材料費だけで3000円を超えたと思います。

老眼の為、正確なけがき、穴明けが困難ですので全て現物合わせで加工しました。

板とアングルを厚手のアルミテープで仮止めし共に穴明けしました。

ただし、どの位置か、表裏かを正確に覚えておく必要があります。

シャーシの加工には大きな時間を必要としました。

配線

まず、綺麗な最終回路図を用意します。

手書きのメモ程度の回路図だと間違いが多くなります。

前面銅張りの基板を44mm×44mmにカットし真空管の本数分用意します。

中央にソケットの穴を開けシャーシに共締めします。

細かく切った基板のランドを瞬間接着剤で貼り付け配線します。

基板の材質は加工の楽な紙フェノールにしました。

調整

調整前に配線と回路図を比較します。

多くの場合、間違いが見つかります。

電源は組み込み前に動作が確認されています。

まず真空管を装着しないで電源を入れます。

各球は個別にB電源とヒーター電源が配線されているので電圧を確認します。

ヒーターは全て6V、B電圧は無負荷では47V位になっています。

次に真空管を装着し電源を入れます。

ヒーターの点灯を確認し電圧を確認します。

ヒーター電圧はレギュレータ出力ですので6Vのままです。

B電圧は40V以上であれば良しとします。

今回は41.9Vになりました。

ただし、初段の6AJ5はボリュームでカソード電流が大きく変化します。

この影響でB電圧が若干、変化します。

出力管以外は電源に1KΩの抵抗が入っているので両端の電圧を計ればカソード電流が判ります。

初段はボリュームで2mAから8mA程度に変化します。

6BH6は1mA以下です。

出力管はカソード抵抗の電圧を計ります。

3mA位でした。

他は1.8mA〜3.5mA程度です。

真空管は年代物で状態の変化もあり、電流値はバラツキます。

個別の予備実験で回路動作は確認してあるので配線違いが無ければ問題無いはずです。

後はトラッキング調整とIFTの調整を行い受信してみます。

AGCの回路定数を変更して最善にします。

IFT調整

中波の時はIFT調整用の発振器を製作しましたが今回は市販のSGを使用しました。

ロッドアンテナ取り付け用のBNCコネクタに10.7MHzの変調波を入力しました。

音量で判断するよりAGC電圧を測定した方が簡単です。

この状態で受信し最終的に音質が良くなるように再調整します。

トラッキング調整

受信同調範囲と局発周波数範囲を常に差が10.7MHzになるように合わせます。

受信同調コイルは1.0mm錫メッキ線を12mm径に4回巻いたものです。

空芯コイルが一番、感度が高い様です。

よく製作記事でコイルの間隔を伸ばしたり縮めたりして微調整するような記述を見かけますが、これでは調整出来ません。

コイルを変形させることは再現性がありません。

微調整はバリコン並列のトリマコンデンサーで行います。

ただし、バリコン付属のトリマコンデンサーは微調整が出来ず、再現性もありません。

バリコンの近くにトリマコンデンサーを追加し付属のトリマは固定します。

固定する容量は状況によりますが設定したら、こちらは動かさず追加のトリマで調整します。

追加するトリマは羽の重なり具合が目視できるものにします。

回したら容量が増えるのか減るのか判らないトリマは使い物になりません。

もう一つ周波数範囲を設定する要素に直列容量があります。

同一周波数で直列コンデンサーの値が大きくなれば並列トリマの値は減ります。

この事は変化範囲が大きくなる事を意味します。

逆に範囲を狭くしたい時は直列コンデンサーの値を小さくします。

直列コンデンサーは例えば47pF→56pFの交換程度の調整で済みます。

調整範囲がどうしても取れない時はコイルの巻き数を増やすか減らすことを検討します。

ディップメーターで測定する時はリンクコイルや真空管を装着した状態で行います。

これらが装着されていないと共振周波数が高く計測されます。

局発の共振周波数も調整方法は同じです。

局発コイルはトロイダルコアに巻いたのでコイルで周波数を微調整する事は出来ません。

巻き数を増やすか減らすかしか出来ません。

巻き数が少ないので1巻き変えるとインダクタンスは大きく変わります。

それでも周波数範囲をキッチリ合わせることが出来ました。

発振周波数は周波数カウンターで計測しましたがカウンターの入力容量は周波数を下げる要素となるので

例えば計測時にミキサー管を抜いて帳尻を合わせる等の配慮が必要となります。

真空管の不良

通電直後に電源が落ちるというトラブルが発生しました。

過電流でレギュレータ遮断されるようです。

しばらくすると自動的に復旧するのですが5秒ほどすると再び遮断され、これを繰り返します。

まず電源を疑いました。

取り外してチェックしましたが正常に動作します。

念のために何点かの部品を交換しました。

1日無駄にして6AK5の1本のヒーターがショートする事を発見しました。

悪質なのは通電前は正常で通電後、数秒でショートするということです。

電源が落ちてヒーターが冷めれば復帰するので電源も復帰し通電後再びショートを繰り返します。

今までに使用した真空管は100球程度だと思います。

ヒーターが断線していた球はありませんが(不注意で断線させた電池管は何本か有ります)短絡していたことは2球目です。

前回は1T4で、この時は通電前に短絡していました。

製作したラジオ

結果

受信範囲は76MHz〜95MHzです。

66cmのロッドアンテナでローカル局は79.2MHzから93.9MHzまで3局5送信所が受信出来ます。

ただ、76.5MHzのコミュニティー局は部屋の特定の場所でしか聞こえません。

聞こえても音が小さく、近くにノートパソコン等のノイズ発生機器があると聞こえなくなります。

コミュニティー局までの推定距離は13Km〜15Kmで出力は20Wです。

これを聴くには本格的なアンテナを接続するか高周波部の改良が必要になります。

1球毎に基板を取り外せるようになっているので部分的な変更は容易です。

バリコンも延長軸を長くすれば後方に移動が可能です。

8球FMスーパー2号機

前回、8球FMスーパーで、まずまずの結果が出たので次に複合管4球を使用した「4球FMスーパー」を製作しました。

内容は別のページにアップしてあります。

しかしながら感度が悪く最終的にはバラしてしまいました。

その時製作した6V定電圧電源と45V30mAのDC/DCコンバータは再利用しなければ勿体ないと思いました。

結局、真空管FMラジオくらいしか使い道が無く、もう1台、新規に作ることになりました。

ラジオ自体は1号機をベースに改良することにします。

8球FMスーパーの1号機の1号機は電源周りがスッキリしなかったので丁度良いという事になりました。

電源回路

ヒーター電圧をDC/DCコンバータで昇圧しB電圧を作るのが私の伝統(?)です。

6V、2A流せる電池があれば電池駆動が可能ですが不経済ですので6.3Vのヒータートランスと定電圧電源でDC6V

を作成しています。

DC/DCコンバータでB電圧の45Vを作成します。

45Vというのは50V耐圧のセラミックコンデンサ、積層セラミックコンデンサーを大量に使用している為です。

6V定電圧電源

6V定電圧電源は「4球FMスーパー}のページで紹介済みですが、このラジオが既に解体されている関係で今後ページが

削除される可能性があるので再度アップします。

もう少し詳しい記録が別のページ

電子回路とソフトウエア > 電源関係 > DC6V定電圧電源

にアップされています。

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

製作した定電圧電源

電源トランスは6.3V 2Aのヒータートランスです。

定格電流に近い電流を流すので定電圧電源の入出力電圧差は1V以下になります。

その為、電圧降下の小さな回路にしているのですがギリギリです。

出力電圧はVRで設定出来るのですが6Vに設定すると僅かにリップルが出るので現状5.84Vまで下げています。

一次巻き線の90Vタップに100Vを入力するという手もあるのですがヒーター電圧5.84Vで問題ないと判断

しています。

入出力電圧差が小さいので出力トランジスタの放熱は軽くて済みます。

DC/DCコンバータ

こちらも、もう少し詳しい説明が別のページ

電子回路とソフトウエア > 電源関係 > 6V−45V30mAコンバータ

にアップされています。

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

製作したコンバータ

DC6VからB電圧(DC45V30mA)を発生するDC/DCコンバータです。

効率73.3%、無負荷電圧48.4V、出力短絡電流44mAで連続短絡に耐えます。

出力を短絡しても発振が止まらないように発振トランジスタのベース電流を多めに流しています。

その時、発生電力の多くを定電流回路の出力トランジスタで消費します。

前回の使用で動作は確認済みですので銅テープでシールドした箱に収納してあります。

高周波増幅、局発、混合

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

この部分で最も重要なのは局発が76MHz−10.7MHzから95MHz−10.7MHzでキッチリ発振し、

振幅に大きな変化が無いことです。

受信周波数範囲は局発の発振範囲で決まります。

受信周波数の共振は若干ずれてもゲインが0になってしまう訳ではありません。

調整、動作確認の時に発振波形をオシロで確認するのですがプローブをグリッドやカソードに接続すると周波数が変わったり

下手をすると発振が止まってしまいます。

その為、プレートにオシロのプローブ用の負荷抵抗(100Ω)を付けています。

発振周波数はオシロの画面で読みとれますが振幅の変化は相対的なものになります。

動作電流は初段が3.9mA、局発が3.0mA、ミキサーが1.0mAでした。

中間周波増幅、低周波増幅、出力増幅

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

検波は簡単なスロープ検波です。

音質、ノイズ等で不利ですが所詮ラジオですので問題ありません。

中間周波増幅の1段目のみAGCを掛けています。

大きな音は出ませんが室内で聴くには十分な音量があります。

動作電流は中間周波増幅が1.5mA、3.1mA、2.3mA、低周波増幅が0.06mA、出力増幅が3.4mAです。

シャーシの製作

シャーシ は1mm厚のアルミ板(裏蓋のみ0.5mm厚)と断面が10mm×10mm、厚さ1.2mmのアングルで

組み立てています。

アルミ板は300mm×200mmの物が定尺として売られていたので、そのまま実装面と裏蓋に使いました。

前面パネル、背面板、側板は定尺を切断して使いました。

その他、シャーシを逆さに置くための足が必要となります。

シャーシの組み立て加工には大きな時間と労力、大量のビス、ナットが必要となりました。

使用バリコン

バリコンは以前、ラジオ少年で購入したものです。

AM2連、FM3連のジャンクでですがFM3連のみ使用します。

3連のうち2つのセクションにトリマコンデンサーが付属していますが付属のトリマは使用せず調整ビスを外しておきます。

付属のトリマはネジを締め付けるタイプですが現在の設定状況が目視で判らず再現性が無いので調整に苦労します。

ネジを緩めるとガタガタになり振動で、さらに緩んでしまうのも問題です。

そこで設定具合が目視できるセラミックトリマを外付けします。

次の写真は外付けしたセラミックトリマを最大容量に合わせたものです。

回路図では20pFのトリマとしていますが実測で24.4pFあります。

次の写真は外付けしたセラミックトリマを最小容量に合わせたものです。

実測2.23pFです。

尚、バリコンは回路図では24pFと書いていますが付属のトリマを外した場合の実測値は最大22.9pF最小4.66pF

でした。

バリコン1セクションに対し並列に1個、直列に1個、合計6個のトリマを外付けしています。

同調周波数のスパンを合わせるにはバリコン直列のコンデンサーの調整が重要です。

直列容量は20pFのトリマーだけでは容量が不足するので固定コンデンサーをパラにします。

直列コンデンサーの値を大きくするとスパンが拡がりますが全体的に周波数が下がるので並列コンデンサーの値を

少なくします。

使用IFT

真空管用のIFTは手に入りません。

トランジスタ用の10.7MHzIFTも需要が少ない為か入手が大変です。

1号機で入手したIFTは既に販売リストにありませんでした。

別のサイトから入手したのが上の写真のIFTです。

国産品のデッドストックらしく最近の外国製のIFTより高性能です。

実験では同じ回路で1号機のIFTの1.5倍のゲインがありました。

IFTの調整ですがアンテナ端子に変調を掛けた10.7MHzの信号を加えます。

あとはスピーカーの音が最大になるように各IFTのコアを回します。

ただし、スロープ検波という事もあり、このままでは歪み、ノイズが大きくなります。

最終的に放送を聞きながら各IFTのコアを僅かにずらして歪み、雑音が小さくなる位置を探します。

やりすぎてしまった時は一旦、最大ゲインに戻して、やり直します。

また、選局の時バーニアダイアルを微妙に合わせて歪み、ノイズの少ない位置を探します。

6HA5

6HA5は400MHzまで使える3極管です。

5極管の5654Wとピン配置が似ています。

違うのは6番ピンだけで6HA5はシールド、5654Wはスクリーングリッドになっています。

従って簡単な配線変更で差し替える事が出来ます。

45Vの低いB電圧では5654Wの方が3倍くらい電流が流れます。

初段の高周波増幅とミキサーは差し替えて比較してみました。

初段は5654Wがミキサーは6HA5の方が感度が高くなりました。

6HA5は電源投入時にヒーターが明るく点灯します。

電源をONした瞬間の写真ですが右側で光っているのは6HA5です。

光っているのは1秒位で直ぐに暗くなります。

他の真空管は瞬間的に光らず少しずつヒーターが明るくなります。

最初に電源を入れたときは切れかかった電球を連想しました。

電源を入れ直したところ今度は点灯しません。

この時、私はヒーターが断線したと勘違いしました。

結果的にはヒーターが暖まったので突入電流が流れなかっただけの話です。

球はジーメンス製です。

ネットで検索すると 「ある製造時期のジーメンス製の真空管は電源投入時の突入電流で明るく光る。」 と言う記事が

ありました。

特に問題無いようですがヒーターの寿命が気になります。

製作したラジオ

1号機に比べ電源部の配線が簡略化されスッキリしました。

結果

受信範囲は76MHz〜95MHzにキッチリ合わせてあります。

感度は1号機よりアップしています。

室内、60cmのロッドアンテナで地元局は76.5MHzから93.9MHzまで全て聴くことが出来ます。

ただし、スロープ検波ですので選局はノイズの少ないポイントに正確に合わせる必要があります。

特に13Km20Wのコミュニティー局はクリチカルです。

室内に張ったダイポールアンテナに差し替えるとアンテナの調整が不用で状況は良くなります。

ただしダイポールアンテナ自体は長押(なげし)付近に張り付けているので方向や位置の調整は出来ません。

最近、80.7MHzのコミュニティー局が開局された様です。

この局はダイポールアンテナとは方向が合わず聴けませんが方向を合わせたロッドアンテナでは聴くことが出来ます。

この局は直線距離4Km程度で近いのですが受信状態は13Km76.5MHz局より悪いです。

ただし、ポケットトランジスタラジオでは受信出来ないので電波の状態が悪いのだと思います。

感度が大幅にアップ

ラジオは完成後も時々、手直しや調整をしています。

今回の実験では感度が大幅にアップしました。

微かにしか聞こえなかった80.7MHzのコミュニティー局が普通に聴くことが出来るようになりました。

ロッドアンテナの方向合わせや選局も楽になりました。

やった事は高周波増幅と局発の球にアルミテープで作った筒を被せただけです。

手持ちにシールドケース付きのソケットが無く入手も大変でしたので球は剥き出しでしたが効果を実感しました。

少し見た目が悪いのですが良好に動作しているので我慢します。

通販でシールドケースを購入し取り付けてみました。

効果はアルミテープと変わりませんが見た目は良くなりました。

ソケットごと交換しなければならず作業は少々面倒です。

現状、良好に動作しているので作業を着手するには多少の勇気が必要となります。

自作、市販品を含め多数のFMラジオを所持していますが前述のコミュニティー局が2局とも実用的に聴けるのは

現在このラジオだけです。

トップページ 「電子回路」のトップ