トップページ

電子回路のページのトップ

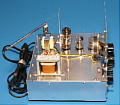

超再生真空管FMラジオ

画像をクリックすると拡大表示されます。

拡大画像からはブラウザの「←戻る」ボタンで戻ってください。

超再生FMラジオ

今まで中波のスーパーを中心に真空管ラジオを製作しましたがFMラジオは私には難しく簡単には手が出せませんでした。

前回、FMのスーパーを製作し何とか地元のローカル放送が聞こえるようになりました。

FMスーパーはトラッキング調整が難しく周波数の全範囲をカバーするのが至難の技です。

長い調整期間の結果76MHz〜95MHzの全範囲をカバーすることが出来ました。

ローカル局4局は全て聞こえます。

ただ76.5MHzのコミュニティー局(推定距離15Km出力20W)は室内ではかすかに聞こえる程度です。

これでも私にとっては大成功といえるものです。

気を良くして今度は超再生ラジオに挑戦してみました。

超再生ラジオは今まで電池管5676で何回か実験してみましたが最も電波状態が良い1局が聞こえただけでした。

今回はgmの高い傍熱管を使うことにしました。

シャーシの製作

今までは全てプラスチックのパーツケースにラジオを収納していましたが今回は収まらないのでアルミシャーシに載せる

ことにしました。

回路を考える前にシャーシの製作を始めました。

使い残しの200mm×165mm×1tのアルミ板があったので、これをシャーシの天板にしました。

これに1tアルミ板を切断した正面パネル、側板、後板を直角に固定しました。

板と板の固定には10mm×10mm×1.2tアルミLアングルを使いビス止めしました。

穴空け個所が多く寸法精度も必要なので作業は大変で大量のビス、ナットを消費しました。

これだけの大きさがあれば楽に収容出来ると思ったのですが結果的には目一杯でした。

電源回路

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

今回はAC電源にしました。

6.3V1Aのヒータートランス1個で全ての電源を賄います。

6.3Vを全波整流しレギュレータで6Vにしてヒーターに供給します。

B電圧は30Vに設定します。

6VからDC/DCコンバータで30Vに昇圧します。

30V20mAくらいのトランスがあればピッタリですが適当なものが無いのでDC/DCコンバータを使いました。

今回、真空管に6AJ5を2本、6AB81本を使ったのでヒーター電流650mA位になります。

DC/DCコンバータは効率70%以上を期待出来るので30V10mAの負荷時の入力電流は80mA程度です。

合計6V730mA程度の電源が必要となります。

6.3Vを整流すると無負荷の時は平滑コンデンサーがピーク電圧で充電されるのとトランスのレギュレーションの影響で

10V位になります。

定格負荷では6V程度になると思います。

負荷に拘わらず6Vの出力を得る為に低損失のレギュレータを入れています。

製作した電源に8Ωのダミー負荷を接続すると750mAの電流が流れますが、これは実際の負荷電流より僅かに多い

程度です。

電圧を実測すると出力電圧6Vで平滑コンデンサーの電圧は6.95V程度です。

レギュレータの入出力電圧差は0.3V必要ですが余裕があります。

DC/DCコンバータ

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

DC/DCコンバータは何十個も作っているので問題はありません。

通常は1.5V入力のものが多いのですが6V入力のものも実績があります。

効率を上げるには一次側の巻き数を1.5V入力のものより多くします。

後は巻き数比を計算で求めます。

通常は後で少し巻き戻して出力電圧を調整するのですが今回は省略しました。

従って少し高めの電圧が出ます、

負荷電流を10mA取ったときの負荷電圧は32V〜33Vでした。

この時の効率は73%になります。

負荷を短絡しても短絡電流は15mAに抑えられます。

負荷を解放したときは35.5Vに抑えられます。

DC/DCコンバータのコレクタ波形は必ず確認します。

ノイズを抑える為に波形を鈍らせていますが波形を見れば効果があるか判ります。

用途によっては鈍らせるのを止めて効率を、さらに上げることが可能です。

|

|

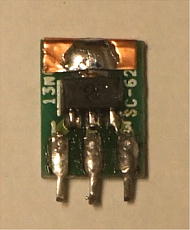

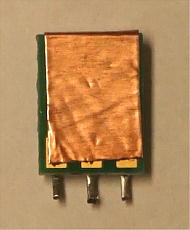

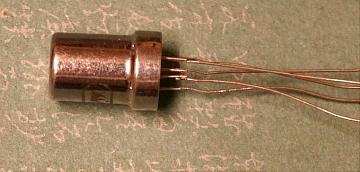

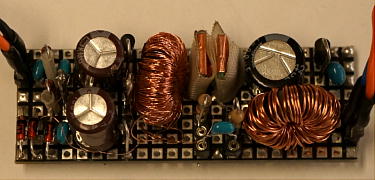

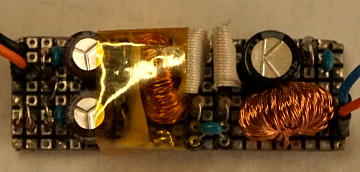

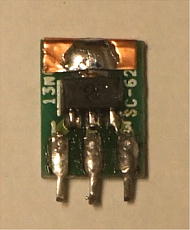

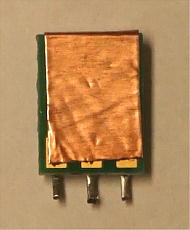

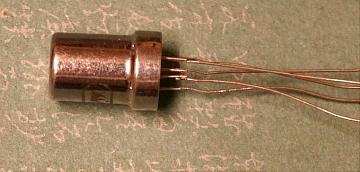

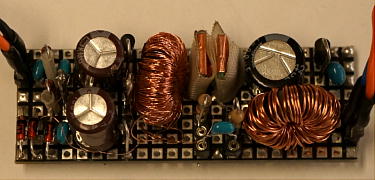

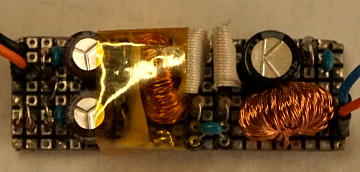

| 製作したコンバータ | 実装したコンバータ |

製作したコンバータは単3電池1本分程度の大きさです。

これを厚紙で作った箱に入れ銅テープでシールドします。

コンバータ左側の基板は6V定電圧電源です。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

普通の超再生ラジオの回路です。

ボディーエフェクトと不用輻射の低減を狙ってプリアンプを付けていますがゲインは期待できません。

カソードは全て接地していますがB電圧が低いのとコンバータの電流制限があるので危険はありません。

6AB8はプレートに35Vを加えると5極管で4〜6mAのプレート電流が流れ、3極管で1mA前後の電流が流れます。

6AJ5は3結では6mA程度流れます。

プリアンプではスクリーン抵抗でプレート電流を調整しています。

電流を少し絞った方が感度が上がるようです。

使用部品

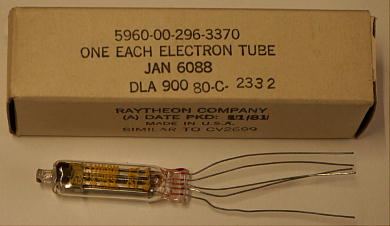

真空管

6AJ5は6AK5に類似の真空管で同時期に開発された様です。

軍の移動無線で低電圧での動作を目的としたものだという解説がありました。

6AB8はヒーター 電流の少ない複合管ですがカソード共通で使いづらいと言われています。

今回はカソードを接地しているので関係ありません。

1本150円で購入した10本の内1本で若干の不安があります。

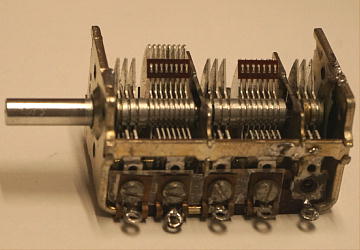

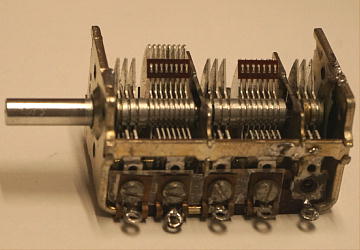

バリコン

ジャンクの金属製3連バリコンです。

古いもので何時、何処から購入したか記憶にありません。

3:1の減速ギヤが付いていて微調整に便利ですが軸の回転が逆になるので右に回すと周波数が下がります。

3連の内、後ろ2つにトリマが付いています。

1:3トランス

サトー電気で購入した物で詳細は不明です。

低周波チョーク

ラジオ少年で購入したBT−CH−9です。

インダクタンスは70H程度(1kHzで実測)直流抵抗は4.2KΩ程度です。

出力トランス

ラジオ少年で購入したBT−OUT−1Mです。

10K:8Ω、一次巻き線の直流抵抗は640Ω程度です。

アンテナ

伸長62cmのロッドアンテナですがBNCコネクタで交換できます。

製作したラジオ

シャーシ上面に取り付けのアルミ板と3mmのアルミ棒は真空管を装着した状態でラジオを逆さに置くための足です。

調整、手直しに便利です。

結果

受信範囲は76MHz〜95MHzです。

従って76.5MHzのFM島田から93.9MHzの静岡放送FM補間局まで一通りのローカル局は受信できます。

4局、6周波数になります。

ただし、FM島田はコミュニティー局で推定距離15Km出力20Wですので音が小さくノイズが強くなります。

電波の状態良い93.9MHzはノイズが少なく音質が良いのですが、他の局は多少ノイズが感じられます。

それでも、普通にストレス無く聴くことが出来ます。

毎日使うラジオにはなり得ませんが時々使うラジオにすれば手作りの音が楽しめます。

今回は機械的な工作、電子工作が楽しめたので結果には満足しています。

その後の手直し

一旦、完成して作業を打ち切ったのですが、暇があると手直ししたくなります。

色々、試してみたのですが効果のあるもの変化のないもの、悪くなったもの様々です。

効果と言っても飛躍的な進歩はありません。

回路修正

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

低周波チョークBT−CH−9をトランジスタ回路用のST−30Aに交換してみました。

大きな変化はありませんが若干、音が大きくなった気がします。

ただしST−30Aの方が高価です。

1:3低周波トランスをトランジスタ回路用のドライバートランスのST−17Aに交換してみました。

入力と出力を逆にして接続しています。

これも大きな変化はありませんが悪くなってはいません。

寸法はかなり小さくなり値段も安くなりました

出力トランスをBT−OUT−1MからBT−OUT−1Hに変更しました。

音量が殆ど変わらなかったので沢山の手持ちのあるBT−OUT−1Hに変更しました。

手持ちの使い回しの関係で性能的な理由ではありません。

回路図には反映されていませんが検波コイルの給電位置をセンタータップからプレート側に1巻き移動しました。

効果は不明です。

消費電流が10mA以下ですのでB電圧は32Vでした。

初段(6AJ5)のカソード電流はVRの位置により0.72mA〜3.6mAでした。

次段(6AJ5)のカソード電流は正確には計れませんがR3(10K)の電圧がVRの位置に拘わらず11.2V程度

ですので1mA以下と予想します。

6AB8のカソード電流は4mA程度で負バイアスは−0.9Vです。

修正後の内部

大柄の1:3トランスが無くなり小型の山水トランスに替わりました。

ダイポールアンテナ

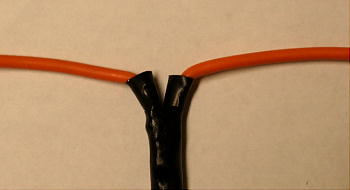

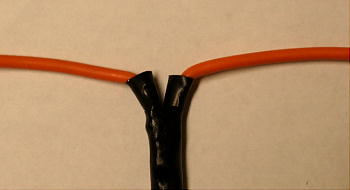

62cmのロッドアンテナでも聞こえたのですがダイポールアンテナを製作して接続してみました。

ラジオのアンテナ端子はBNCコネクタですので簡単に差し替え出来ます。

以前、仕事で片側にBNCコネクタの付いた長さ2mのRG−58Aケーブルを多数、手配したことがあります。

残りが何本かあったので、これの先端に2本のKV電線を芯線とシールドに半田付けします。

2mの同軸ケーブルは、もう少し長い方が便利だと思います。

2本のKV電線は1/4波長という事で長さが決まっています。

中心周波数を85MHzとすると1本の長さは約88cmとなります。

実際のダイポールアンテナは平衡、不平衡とインピーダンスの変換の為に接続部にバランを付けるようですが

今回は受信専用ですので省いても大きな差は無いようです。

我々素人が下手にバランを作ると逆効果の可能性があります。

バランに関しては書籍「トロイダル・コア活用百科」に解説があります。

ダイポールアンテナは室内では壁等に貼り付けるので指向性の調整は困難です。

それでもロッドアンテナを最良の向きに合わせた程度の感度はありました。

DSPラジオではPCのノイズに強くなったので効果はあるようです。

スピーカーの交換

|

|

| 以前のスピーカー | 今回のスピーカー |

1枚目の写真は以前のスピーカーです。

最大入力7Wで大きなマグネットが付いています。

2枚目の写真は現在のスピーカーで最大入力3Wでマグネットは貧弱です。

マグネットの大きなスピーカーは大入力で威力を発揮しますが、このラジオの様に小出力では効率が落ちる場合があります。

結果として、わずかに音が大きくなりました。

超再生電池管FMラジオ

傍熱管6AJ5を使用した超再生FMラジオは条件は付きますがコミュニティー局が受信出来、まずまずの結果でした。

ただ、AC電源でしたので電池電源のポータブル型を製作してみました。

回路構成は6AJ5を使用したものと同じです。

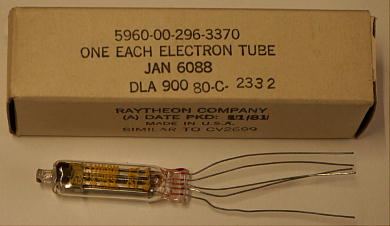

使用真空管は5676を2球、6088を2球使用しました。

VHFで使える手持ちの電池管は5676しか無いので選択の余地はありません。

ただ、ヒーター電流が120mA喰うので低周波増幅はヒーター電流をケチって6088にしました。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

B電圧、電流は36V〜38V、7〜8mA程度を想定しています。

6088は0バイアス(グリッドリークバイアス)でプレートに40V以上を掛けると最大カソード電流の定格を超える

可能性があります。

ヒーター電流とDC/DCコンバータ入力電流を合計すると500mAを超えると予想されるので電池は単3電池2本パラに

しています。

連続動作時間は5〜6時間程度と予想します。

入力の保護ダイオードは調整時にCVCC電源を使用する時に役立ちますが電池で動作させるときは不用です。

ただし付けたままでも問題ありません。

回路構成は傍熱管の時と同じです。

使用バリコン

バリコンは以前、ラジオ少年から購入したジャンク品です。

3:1の減速器が付いていて軸の回転が反転します。

付属のトリマは目視では状態が判らず再現性が無いので外付けの2連トリマを2個、取り付けています。

FM3連、AM2連ですがFM3連のみ使用しています。

FM3連のうち前側2セクションのみトリマが付属していますが調整には外付けトリマを使用しています。

前側2セクションを検波同調に使用し残りを入力同調に使用しています。

同調コイル

コイルは空芯コイル、トロイダルコイル、モノコイルが考えられますが空芯コイルが1番Qが高くゲインが稼げる様です。

反面、同調が少しでも外れるとゲインが大きく下がります。

感度が良いので周囲の影響を受けやすく、周囲に電波を放射します。

ディップメーターで共振周波数が容易に判るのはメリットです。

この回路には同調回路が入力部と検波部の2個所あります。

最初は2個所共、空芯コイルを使用しました。

2つのコイルの位置を離し向きを90度変え、間に遮蔽板を立てても発振しやすくボディーエフェクトも大きいので入力側の

同調コイルをトロイダルコアに変えました。

扱いやすくなりましたがディップメーターで共振点を測れなくなりました。

インダクタンス(0.32uH)と実測容量を使って計算で共振周波数を求めています。

多少ずれる可能性がありますがQが低くなっているので多少ずれてもそれなりのゲインが得られるのではないかと思います。

出力トランス

山水ST−30トランスのコイルと鉄心の隙間に0.16mmのウレタン線を50回巻きました。

巻き枠が使えないのでトロイダルコアを巻くより面倒ですが50回と、そこそこ少ないので我慢します。

大出力は期待出来ませんが静かな室内なら実用的な音量が得られます。

DC/DCコンバータ

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

B電圧を36V、電流7mA位に想定して製作しました。

効率は70%程度です。

|

|

| 製作したコンバータ | コレクタ波形 |

製作したラジオ

|

|

| 製作したラジオ | 内部 |

例によってホームセンターのパーツボックスに収納しています。

高周波部分は頻繁な回路変更、部品交換が予想されるのでスペースを広く取ってあります。

低周波部分は大きな変更は無いのでユニバーサル基板に組んであります。

製作結果

現状は93.9MHzのSBSのFM補完局のみ実用的に聴くことが出来ます。

送信所が5〜6Kmと近く500mの山の山頂近くにあり出力も1KWと大きいので他のローカル局に比べ桁違いに

電波の状況が良くなっています。

他の局は選局が困難で選局出来たとしても音量が小さくノイズに埋もれてしまいます。

前作ではコミュニティー局までも受信できたのですが,,,,,,

回路内容は殆ど同じですので6AJ5と5676の性能の差かアルミシャーシーとプラケースの差が影響していると

思われます。

消費電流は電池電圧1.5Vの時ヒーターに300mA程度、DC/DCコンバータに220mA程度流れます。

電池電圧1V程度まで動作するので5時間程度の連続使用時間となるはずです。

最終図面

記事UP後も細かな変更や調整を続けましたが大きな変化が見られず作業を打ち切りました。

ラジオはバラして部品取りも考えましたが、今後の参考資料として保存することにしました。

現物と同じ回路図も残すことにしました。

分解してケース以下、多くのパーツを次の製作(以下の記事)に流用しました。

回路図は参考資料として残します。

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

入力同調コイルを空芯コイルに戻しました。

Qが高いのでコレクタ負荷は2.2uHと低くしています。

この回路は試行錯誤の途中の段階ですので性能的にベストという訳ではありません。

最初の回路の方が良かった可能性もあります。

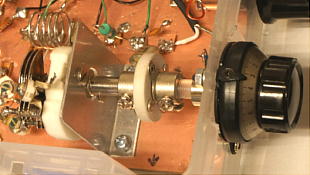

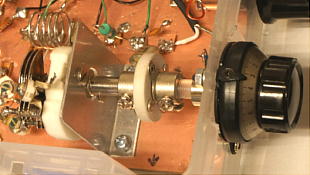

写真はバリコン周辺です。

向かって左側のコイルは検波回路で右側のコイルは入力同調回路です。

超再生傍熱管FMラジオ

前作「超再生電池管FMラジオ」は失敗作ですが分解するのも手間が掛かるので「参考資料」という名目で残したのですが

新規にポータブルFMラジオを作る事になり、部品を流用するために分解しました。

流用したのはケースとアルミのベース板、バリコン回り等です。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

高周波部分は前回の電池管のものと似たような構成です。

低周波アンプは半導体を使用しました。

電源が単3電池4本ですので、傍熱管を使用すると連続使用時間が1〜2時間になってしまうと予想されます。

今回の回路では連続4〜5時間が期待できます。

スペース的にも楽になります。

電源は外部DC電源を接続することも可能です。

逆電圧と7.3V以上の電圧はカットされます。

B電圧はDC/DCコンバータで作成されます。

耐圧50Vのコンデンサーを使っているので24Vの定電圧ダイオード2本を直列に入れています。

これはCVCC電源で調整したときを想定しています。

DC/DCコンバータにも同様の保護回路が入っているので完成後は二重になります。

使用真空管

真空管は6DT8を使用しました。

データを見ると12AT7に似ています。

ヒーター電圧が6.3V専用になった為センタータップが無くなり、シールド端子になっています。

2つの3極管ユニットの中間に遮蔽板があり9番ピンに接続されています。

使用バリコン

前回ジャンクのバリコンにトリマを外付けしたユニットをそのまま流用しました。

DC/DCコンバーター

前回は電池電圧1.5V、今回は6VですのでDC/DCコンバータは流用出来ず新規に作成しました。

回路図では+40Vとなっていますが実際には入力6Vの時、5.61KΩの負荷に45Vの電圧を発生するように

二次巻き線の巻き数を合わせ込みました。

その時の結果は

入力電圧: 6.0V

入力電流: 84mA

負荷抵抗: 5.61KΩ

負荷電圧: 45.4V

負荷電流: 8.1mA

効率: 72.9%

実際の負荷は上記の条件より軽いので入力電流も効率も若干、下がります。

DC/DCコンバータ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

DC/DCコンバーター動作波形

DC/DCコンバータの動作波形は必ず確認します。

写真は両コレクタの電圧をAC結合で撮影しているのでセンターラインに対し−VCC〜+VCCの範囲で

表示されます。

DC結合にすると0V〜+2VCCの範囲で表示されます。

ラジオノイズを除去するために波形を少し鈍らせています。

波形を鈍らせなければ一方のトランジスタの立ち上がりと他方のトランジスタの立ち下がりは完全に重なり効率も

上がりますが立ち上がり立ち下がりに強烈なオーバーシュートが発生します。

繰り返し周波数は可聴周波数範囲内ですが音声信号として漏れ出すことはありません。

DC/DCコンバータ保護回路

負荷解放保護

DC/DCコンバータはトランスのレギュレーションが悪いので負荷を解放すると高い電圧が発生します。

コンデンサーの耐圧を超える可能性があるので定電圧ダイオードで吸収します。

今回は48.1Vでした。

過電流保護

負荷に対しては定電流ダイオードの合計電流(今回は約15mA)以上流れることはありません。

問題は負荷を短絡した時のコンバータ自体の損失です。

負荷を短絡したときDC/DCコンバータの動作は次の2つの場合が考えられます。

1 発振を続ける。

2 発振を停止する。

どちらになるかは、その時の動作条件によって変わり、やってみないと判りません。

1の場合は入力した電力の殆どを定電流ダイオードが負担します。

定電流ダイオードは発熱すると電流値を減らすので壊れることはありません。

2の場合は発振が止まるのでトランスの二次側には電流は流れません。

一次側に入力された電力は制御トランジスタで消費されて熱となります。

今回は発振が停止しました。

電池電圧6Vの時、両トランジスタのコレクタにはコイルの巻き線抵抗や配線抵抗での電圧降下を引いた5.5V程度が

掛かります。

流れた電流は162mAでした。

この電流はコレクタ電圧とトランジスタのHFEとベース抵抗で決まります。

ベース抵抗を大きくすれば電流値は減りますが正常動作時のコレクタ飽和電圧が大きくなり効率が下がります。

今回の損失(発熱)は5.5V×162mA=891mWです。

これを2つのトランジスタで負担するので1石あたり446mWとなります。

この程度なら対策無しでも耐えられるとは思いますが、気休め程度の対策をしました。

2SC5714はチップトランジスタですので変換基板に取り付け、裏面に厚手の銅テープを貼り付けてあります。

製作したDC/DCコンバータ

製作したコンバータです。

チップコンデンサー等、一部の部品は半田面に付いています。

この後、厚紙で作った箱に入れ銅テープでシールドします。

使用した低周波アンプ

今回、消費電流とスペースを節約するために半導体の低周波アンプを使用しました。

使用したのはMC34119というDIP8ピンのパッケージのものです。

類似のICは色々あるので試したのですがユニバーサル基板に実装すると発振するものが多く、その点、このICは

多少、実装が悪くても安定に動作しました。

ゲインを外付け抵抗で簡単に設定出来るのもメリットです。

スピーカーのマイナス出力がGNDから浮いている事に注意します。

製作したディップメーター

今まで共振周波数の測定にデリカのディップメーターを使用していたのですが35MHz〜80MHzと

80MHz〜200MHzの2本コイルを差し替えなければならず80MHz〜200MHzのコイルはディップも浅いので

使いにくいということがありました。

今回のラジオ製作の直前にFMラジオ調整用のディップメーターを製作しました。

58MHz〜113MHzを1本のコイルでカバーするので便利に使えました。

ディップメーターのページに製作記事があります。

製作したラジオ

ケースとベースのアルミ板は前回のラジオから流用しました。

基板は作り直しています。

3枚目の写真はケース側面に空けた穴から調整ドライバーを差し込んでトリマを調整しているところです。

バリコン付属のトリマは使用せず外付けトリマを使用しています。

外付けトリマは羽の重なり具合が目視出来るものを使用します。

上の写真で左2つは使えますが右側のトリマは使えません。

右に回した時、容量が増えるのか減るのか直感的に判らないからです。

FMラジオの製作記事でコイルの隙間間隔を調整して受信スパンを調整したという記述を目にしますが、この方法では

調整出来ません。

作業に再現性が無く同じ事を何回も繰り返します。

私はコイルを変形しないで受信周波数範囲を76MHz〜95MHzに合わせました。

ポイントはバリコン並列のトリマと直列コンデンサーの調整です。

調整出来ない時はコイルの巻き数を+1又は−1に造り替えます。

アンテナは66cmのロッドアンテナを使用しています。

製作結果

屋外では76.5MHzのコミュニティー局から93.9MHzの補完局まで全てを受信出来ます。

屋内ではコミュニティー局が実用的に聴けません。

場所により微かに聞こえる程度です。

他のローカル局はノイズは若干ありますが選局と再生の調整でノイズが小さくなるポイントがあり

実用的に聴くことが出来ます。

ホームセンターで1300円で買ったポケットラジオと同程度の感度と感じています。

アンテナ回路のインピーダンスが低い為かロッドアンテナに手を近づけても受信に影響ありません。

逆に言えばもう少し感度を上げられるかもしれません。

消費電流は音量によって変わりますが電池電圧6Vの時室内で普通に聴く音量で400mA弱です。

電池電圧4Vでも聞こえますので連続使用時間は4〜5時間程度だと思います。

現在、製作直後の状態ですので若干の改善の余地があるかもしれません。

前回は失敗しましたが今回は成功と言えます。

超再生傍熱管FMラジオ(2)

タイトバリコン

私は何十年も前の学生時代から電子工作に興味を持っていて当時に購入した部品が数多く残っています。

ゲルマニュームトランジスター、ゲルマニュームダイオード等の半導体、電源トランス、アナログメータ等の機構部品

などです。

通販で福袋を購入した事もあります。

福袋といっても段ボール箱に正体不明の部品が詰め込まれて送られてきます。

中古の真空管も沢山入っていましたが残念ながら当時は真空管に興味が無く、捨ててしまいました。

当時、購入した部品の中で何かに使えないと考えている物にエアーバリコンがあります。

例えば現在、貴重品であるアルプスの430pF2連バリコンは当時600円で購入しました。

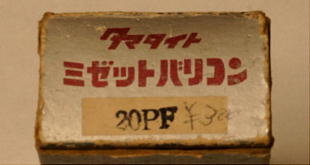

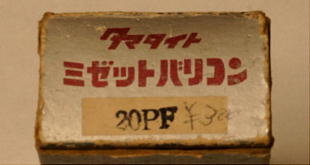

多摩電用のタイトミゼットバリコンは20pFと50pFのものを購入しました。

今回、20pFを使用しましたが取り付け前に写真を写すのを忘れたので50pFの写真をUPします。

20pFは羽の枚数が3対、50pFは7対である以外は同じです。

箱は20pFのもので販売価格が300円と手書きされています。

最近、超再生FMラジオに取り組んできたので、これに使えそうだと思いつきました。

ただ今までは中点が接地された2連バリコンを使用したコルピッツ回路でした。

コイルの中点が交流的に接地されたハートレー回路なら単連バリコンが使えそうです。

タイトバリコンは取り付けネジが絶縁されているのでローターもステーターも接地されずに済みます。

上の写真は実際にバリコンを取り付けたところです。

タイトバリコンは360度回転してしまうのですがバーニアダイアルを接続すれば180度で止まります。

バーニアダイアルの取り付けは面倒です。

特にバリコン取り付けブラケットはアルミの引き抜き材を切断して作るのですが、ある程度の精度が必要で時間が

掛かります。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

超再生検波回路の前にグリッド接地のバッファを付けています。

ゲインは?ですがケースがプラスチックですのでボディーエフェクトには効果があると思います。

バリコンが単連ですので入力バッファの同調回路は周波数固定です。

その為、前回のラジオより性能は落ちます。

バリコンの公称値は20pFですが回路図では実測の最大値23PFを入力しています。

トリマコンデンサーの公称値も20pFですので部品リストで混同されるのを避ける為です。

トリマコンデンサーは公称値20pFをそのまま記入しています。

こちらは実測の最大値は30pF近くありますが回路で必要な値は20pF以下です。

バリコンに並列のトリマ、直列のトリマと27pFの合計4個のコンデンサーで1個の同調コンデンサーを形成します。

同調コイルはベタ基板に接着されたコマに半田付けされているので力を加えると剥がれます。

コイルの間隔を調整することは厳禁です。

受信周波数の上限と下限はバリコン並列トリマと直列トリマの調整で行います。

ハートレー回路ではコイルのセンタータップは交流的に接地出来るはずです。

試しにL2の470uHを取り除いて(短絡して)みたところ受信出来ました。

ただしL2があった方が動作が安定しているような気がしたので取り付けています。

今回も低周波増幅は1チップICを使用しました。

反転増幅回路の参考例が多いのですが非反転増幅回路にすれば入力インピーダンスを高く出来ます。

電源は単3電池4本を使用しますが長持ちしないので外部電源も使えるようにしてあります。

外部電源の場合、逆電圧と高電圧を遮断します。

回路図では7.4V程度で遮断されます。

1SS119を取り除く(短絡する)と6.9V位になります。

もう少し部品を追加すれば精密に遮断電圧を設定できます。

保護回路の挿入損失は10mV〜20mV程度だと思います。

DC/DCコンバータ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

DC/DCコンバータの回路は前回と殆ど同じです。

手持ち部品の都合と気分により僅かに異なります。

DC/DCコンバータ動作波形

写真は両トランジスタのコレクタ波形を重ねて表示したものです。

トランジスタのオン時、オフ時に僅かなアンダーシュート、オーバーシュートが見られますが問題にならないレベルです。

両トランジスタ間に入った0.01uFを0.1uFに交換すればアンダーシュート、オーバーシュートは完全に取れますが

効率が4%程度下がります。

製作したDC/DCコンバータ

今回は楽をして一回り大きく作りました。

いつもながら発振トランスの製作と最終的な巻き数調整には手間が掛かります。

今回は入力電圧6Vの時6.28KΩの負荷に46.5Vの電圧を発生し、電源電流は74mA〜78mAでしたので

効率は74%〜75%になります。

製作したラジオ

ケースの加工や部品の配置には時間がかかります。

パーツは表からビスが外せるように裏側でナットを接着しています。

ナットが完全に接着するには半日以上かかるので先に進めません。

半田付けや手直しの為には配置スペースに余裕が必要です。

機械的な工作、特にバーニアダイアルの取り付けがピッタリ決まると達成感を得ます。

受信対象局と受信結果

超再生FMラジオの製作記事は結構多く、大抵、ノイズが多いとか書かれています。

私が何台かの超再生FMラジオを製作した結果では電波の状態が良ければ殆どノイズは聞こえず、良好な音質で聴けました。

ノイズが気になる場合は電波の状態が悪いかラジオの状態が悪いかのどちらかです。

以下に当地で受信の対象となる送信所と受信結果を示します。

送信所までの距離は地図に物差しを当てて推定したもので多少の誤差があります。

電波の強度を測定する機器を持っていないので写真のポケットラジオの受信状況と比較しました。

製作したラジオには66cmのロッドアンテナを装着し、室内で受信しました。

電源電圧は電池の電圧低下を想定しCVCC電源で5Vに設定しました。

1 静岡放送FM補完中継局

周波数:93.9MHz 出力:1KW 距離:6Km 場所:高草山

電波の状態:

出力が大きく距離も近く見通しも良いので電波の状態が良く、市販ラジオではアンテナを収納したまま良好に

受信出来ます。

受信結果:

ノイズの無い良好な音質で聴けます。

選局や再生の調整はラフに行えます。

2 NHK FM静岡

周波数:88.8MHz 出力:1KW 距離:23Km 場所:日本平

電波の状態:

出力は1KWあるのですが距離が延び中間点に400m〜500mの山があるので電波の状態は,

それ程でもありません。

市販のラジオで良好に受信するにはアンテナを伸ばす必要があります。

受信結果:

受信出来ますがノイズが混じります。

選局や再生の調整は少しクリチカルです。

3 K−MIX 静岡

周波数:79.2MHz 出力:1KW 距離23Km 場所:日本平

電波の状態:

NHK FM静岡と同じ場所、同じ出力で送信されるため市販のラジオでは電波の状態も同程度に感じます。

受信結果:

NHK FM静岡より若干、歪みが大きいような気がします。

製作したラジオの周波数特性によるものと思われます。

4 NHK FM島田

周波数:83.0MHz 出力: 100W 距離:15Km 場所:島田市金谷

電波の状態:

出力が1/10になりましたが市販のラジオでは静岡と同程度に受信できます。

中間地点に山が無い為と若干、距離が短くなった為だと思われます。

受信結果:

静岡の送信所より若干、劣るような気がしますがクリチカルな選局のせいかもしれません。

5 K−MIX 島田

周波数: 85.9MHz 出力:100W 距離:15Km 場所:島田市金谷

電波の状態:

NHK FM島田と場所、出力が同じ為、同程度と思われます。

受信結果:

これもNHK FM島田と同程度です。

6 FM島田

周波数:76.5MHz 出力:20W 距離:12Km 場所:島田市阪本

電波の状態:

小出力の為、状態は悪く周囲の機器の影響を受けやすい。

室内では市販のラジオでも実用的には聴けません。

受信結果:

受信は出来ませんでした。

前回製作したラジオより性能は低下しましたが工作は楽しめました。

その後の回路変更

暇なときに手直しするので現在の回路は若干修正されています。

状態が悪くはなってはいませんが大きく良くなった訳ではありません。

今後も変更する可能性がありますが常に最終画面は個人的に記録していく必要があります。

12AT7も試してみましたがヒーターの結線を変更する必要があります。

動作に大差が無かったので6DT8に戻しました。

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

一部、回路定数を変更していますが最も変わったところは入力の同調回路をトロイダルコアから空芯コイルに換えた事です。

これでディップメーターで同調周波数を測る事が可能になりました。

同調周波数は固定ですが現在、83MHz程度に合わせてあります。

室内、60cmのロッドアンテナでローカル局は全部聴く事が出来ますがコミュニティー局は相変わらず

聴く事が出来ません。

電源電圧が6Vある時は微かに聞こえますが実用的ではありません。

電源電流は電源電圧6V(電池1本あたり1.5V)の時380mAです。

ローカル局は電池電圧3.8V(1本あたり0.95V)まで聴く事が出来ます。

単3電池4本で連続4〜5時間程度だと思います。

球を換えてみる

6DT8は双3極管ですが他の手持ちの双3極管は6BZ7、12AT7、12AU7だけです。

6BZ7は、そのまま差し替え出来ますが12AT7、12AU7はヒーターの配線を変える必要があります。

6BZ7は若干、感度が上がります。

コミュニティー局が辛うじて内容を聞き取れます。

ただし、ヒーター電流が300mAから400mAに増えるので電池の持ちが4時間から3時間程度に減ると思われます。

12AU7では動作しませんでした。

12AU7は低周波用の真空管ですが低い電圧でプレート電流が流れやすい特徴があります。

その為、A電圧、B電圧共に12V電圧のAMラジオの製作例を時々見ます。

真空管アンプ用として人気が高く、新規に製造された球も出回っているので値段が気にならなければ入手は容易です。

12AT7は6DT8と特性が殆ど同じですので動作はしますが今回、シールド端子のある6DT8に比べ不安定でした。

12AT7は古い高周波用の球ですがオーディオ用として人気があり値段が上がっています。

球を6DT8に戻し再調整

ラジオは完成後も時々、手直しします。

今回は最終図面から初段バッファの負荷コイルを変更しています。

回路図では5uHと22KΩがパラに入っていますが現在はT−37#10コアに0.5mmウレタン線を巻いた1.35uH

コイルで値が小さくなっています。

その他、セラミックトリマの再調整を行い前回のラジオより性能が上がりました。

ただ、コミュニティー局は相変わらずノイズが多く、5V以下では聞こえず実用的ではありません。

出力100W以上のローカル局は再生ボリュームの調整が滑らかで周波数で大きく変化せず選局が楽です。

ICアンプの電圧ゲインは100位に設定してありますが、もう少し小さい方が良いかもしれません。

ノイズを減らすには

* 構造的な問題

木の板の上に単球でバラックを組み「超再生はノイズが多い。」と言っている人がいます。

これは完成度が低い為、当然の結果です。

アルミシャーシの中に組めば良いのですが今回は電池駆動のポータブルということでプラスチックのパーツボックスに

組んでいます。

少しでもグランドを安定させる為にケースの底面全体に1mmのアルミ板を貼りベースとします。

回路部分に銅張り基板を重ねて回路を組みます。

銅張り基板は加工が楽な紙フェノール基板を使っています。

* 高周波バッファ

超再生は基本的に高感度ですので高周波増幅無しでも受信出来ます。

ただし、ボディーエフェクトにより不安定になり、ノイズが増えます。

それ程ゲインは稼げないと思いますが必要だと考えています。

* バリコンの減速機構

先ず最初に受信周波数範囲を設定します。

例えば76MHz〜95MHzとすると羽が全部入った時76MHz、全部抜けた時95MHzに合わせられる

回路が必要となります。

超再生検波は選局がブロードですので減速機構無しでも選局出来ます。

ただし、この状態で受信すると音もノイズも大きなポイントが選択されます。

この状態から僅かにずれた位置に音が少し小さく、ノイズが小さなポイントが存在します。

このポイントを選択するには減速機構がが必要となります。

* 再生ボリューム

再生ボリュームの調整も重要です。

全ての周波数範囲で再生の調整が出来る抵抗値が必要ですが、電池電圧の変化に対応出来ることも必要です。

ボリュームの回転角も有効に使える必要があります。

場合によっては直列抵抗が必要になります。

結構、難しいので回路定数はカットアンドトライで決めています。

ボリュームには直流電流が流れるので、しっかりした物が必要となります。

* 真空管の選択

受信ノイズを減らすには兎に角、高感度にすることです。

この為、球種の選択は重要です。

電池動作では低いB電圧、少ないヒーター電流が要求されるので選択肢は多くありません。

* アンテナの調整

このラジオは60〜66cmのロッドアンテナを接続しています。

最も電波の状態の良い93.9MHzはアンテナを外しても受信出来ますが他の局はアンテナ無しでは受信出来ません。

しかも正確に方角を合わせないとノイズが増えます。

しっかりした外部アンテナを接続すれば、さらにノイズが減る可能性はありますが試していません。

* 多くを期待しない

DSPチップを使ったFMラジオを作ればノイズの無いクリアな音質が楽しめます。

真空管超再生ラジオで対抗しても無理があります。

手作りの音を楽しみましょう。

超再生傍熱管FMラジオ(3)

低周波も真空管で増幅

前回のポータブルラジオは低周波増幅に半導体ICを使用しました。

結果は良かったのですが半導体ICを使ったのが若干、残念です。

電源回路には半導体を使っていますが信号経路にはなるべく真空管を使いたいということがあります。

今回は低周波回路にも真空管を使ってみました。

ポータブルの制約

ポータブルという事で電源に電池を使用します。

超再生ラジオでは電池管は能力不足でしたのでヒーター電圧6.3Vの傍熱管を使うことになります。

スペースの関係で単3電池4本直列となります。

ラジオとしては連続3時間程度は動作しないといけません。

単3電池ですと500mA程度が限界となります。

前回のラジオですと双3極管のヒーターに300mA、DC/DCコンバーターに70mA〜90mA、アンプICに

10mA〜70mA程度流れます。

電池が新しい時に400mA〜430mA程度です。

電池電圧3.6V程度まで使えるので連続4時間位は使えました。

真空管の選択

MT管は1ユニット150mAが最低で。双3極管で300mAとなります。

3ユニットで450mAで少々、苦しいです。

規格表をみるとニュービスタの6CW4がヒーター電流135mAで最小でした。

とりあえず6CW4で3本で考えてみました。

高周波バッファに1本、検波に1本使うと残り1本ですが、1本では低周波ゲインが不足します。

そこで高周波バッファに低周波も増幅させるレフレックス回路にしてみました。

参考にする為ネットでFMラジオのレフレックス回路を検索してみたのですが見つかりませんでした。

見つかるのは1〜3球のレフレックススーパーで、これらは高周波増幅は省略されていて中間周波と低周波の

レフレックス回路でした。

最初から弊害があるとは予想していました。

真空管が入手出来ない

6CW4は見つからず、あっても高価で手が出ず、ソケットも手に入りません。

代わりに手に入ったのは6C52H−Bというコピー品です。

内容、ピン配置は同じですが足がリード線になっています。

不良品があるかもしれないので倍の6本を入手し、全数テストしました。

負荷にトランジスタラジオ用のIFTを接続し、10.7MHzの信号を入力してみました。

電圧ゲインは9〜10で不良品はありませんでした。

6DT8でゲイン7〜8程度でしたので、性能的には良いと思います。

使用バリコン

AM2連、FM3連のジャンク品です。

付属のトリマはビスを外して外付けのセラミックトリマを取り付けます。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

動作不良で回路図は何回も書き直し、現在の状態のものです。

完成した最終図面という訳ではありません。

電源回路

調整の時は外部のCVCC電源を接続します。

CVCC電源は自由に電圧を設定可能で+と−を逆に接続することも可能です。

不用意な接続や設定からラジオ保護する回路です。

逆電圧と7V以上の電圧をカットします。

挿入損失は20mV程度だと思います。

回路は電池BOXの下側に取り付けてあります。

DC/DCコンバーター

DC/DCコンバータは45V8mAとして製作しました。

テストでは入力6V87mAで5.64KΩの負荷に46.1Vの電圧を発生し効率は72%でした。

負荷解放電圧は48.4Vです。

負荷を短絡した場合、回路定数により発振が止まる場合があります。

今回はベース抵抗を大きめの値にしているので発振が止まります。

ベース抵抗を小さくすると発振が継続しますが今回の場合は効率が下がります。

発振が止まった場合、負荷電流は0になります。

発振が継続した場合、負荷電流はCRD3本分、約15mAの短絡電流となります。

この時、入力電力は大部分CRDで消費され熱となります。

ただし、CRDは発熱すると電流を減らすので自分自身を保護します。

発振が止まった場合、トランスの二次巻き線には電流が流れませんが一次巻き線には短絡電流が流れ、電流値は発振トランジスタ

のベース抵抗とトランジスタのHfeで決まります。

入力電圧6Vの時、一次電流は164mAでした。

1石あたり82mAですので1石あたり500mWの損失が発生します。

このコンバータはラジオノイズを殆ど発生しません。

一般的な昇圧電源はノイズを発生するので使えません。

|

|

| コンバータ回路図 | 動作波形 |

製作したラジオ

製作した結果

一応、コミュニティー局以外は実用的に受信出来ます。

ただし、出来具合は良くありません。

レフレックスとしては動作しているようですが、これに起因すると思われるトラブルが多く発生しています。

* 低い方の周波数で発振気味のポイントがあります。

* 再生ボリュームの調整がクリチカルです。

周波数、電池電圧の変化で調整ポイントが大きく変化し、外れると発振気味になります。

その為、選局に手間取ります。

* ICアンプに比べ低周波ゲインが小さく、レフレックスということもあり、音が小さいです。

音量ボリュームは常に最大にする必要があります。

回路図は何回も変更し、手直ししたのですが現状では満足する結果になっていません。

改良?

電池管を使う

レフレックスを止めてICアンプを使うのでは今回のテーマである「低周波も真空管で増幅する。」に反します。

そこで消費電力の小さい電池管を使うことにします。

以前製作した6088を2球使ったアンプユニットを無改造で組み込んでみました。

何時、何の目的で製作したか覚えていないし回路図も残っていませんが基板から回路をトレースし書き加えました。

今だったら、もう少しゲインのある回路が作れると思うのですが現物利用とします。

RFチョークの変更

検波回路のチョークコイルの適正値がよく判りません。

製作記事では空芯ソレノイドで数十回の密着巻きなどと書かれていますが、これですとかなりインダクタンスは小さい

はずです。

前回のラジオでは4mHという大きな値でも上手く動作しました。

今回はT−50#12コアにウレタン線を巻いて2uH程度にしました。

ついでに高周波バッファのプレート負荷も同じコアを使ってみました。

#12コアは200MHzまで使える透磁率の小さなコアです。

低周波チョークをトランスに変更

低周波チョークにST−30Aを使っていましたがドライバートランスST−17Aに変更しました。

ただし、入力側と出力側を逆にして接続しています。

真空管用の1:3トランスは寸法が大きく使えません。

トランスは巻き線で一次側と二次側が分離出来るのでメリットはあると思います。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

低周波アンプは出力管と出力トランスを外し、以前に製作しジャンク箱にあったユニットを無改造で追加しました。

1.4V低電圧電源の出力側に1200uFの容量が接続されますが動作に支障が無いので外していません。

新規に製作するならヒーターを直列にするとか初段のST−30Aを外して大きめの負荷抵抗とスクリーン抵抗に

変えるとか改良点はあると思います。

変更したラジオ内部

|

|

| 内部 | 低周波アンプ |

改良の結果

かなり状態が良くなりました。

特定の周波数、特定の電源電圧、特定の再生ポイントで発振状態になることが無くなりました。

音量は少し改善されましたが出力管、出力トランスが貧弱な為、大音量にはなりません。

電池電圧6Vの時、入力電流が360mA程度ですので連続4〜5時間程度は使えるはずです。

最も電波状態の良いFM補完局は電池電圧3.6Vまで受信出来ます。

ローカル局は4Vまで受信出来ます。

コミュニティー局は5.6V以上必要ですが音が小さくノイズが多く、ロッドアンテナの向きがクリチカルで

実用的ではありません。

感度はポケットトランジスタラジオと同程度です。

電池電圧4Vの時のローカル局でのノイズもポケットトランジスタラジオ程度でNHKFMでクラシック音楽を聴いても

問題ありません。

高周波バッファのおかげでボディーエフェクトには強く、ロッドアンテナに手を触れた程度では受信に影響を与えません。

制約の多い電池電源のポータブルとしては、まずまずだと思います。

制約といえばケースの寸法も大きな制約になります。

使っているケースはホームセンターで売っているパーツボックスです。

寸法等、バリエーションがあれば良いのですが当地では、これしか手に入りません。

以前は外箱のみの物が安く売られていたのですが最近は中蓋と仕切り板が付属していて高価になりました。

中蓋と仕切り板は捨てる事になり勿体ないです。

私は今までに、このパーツボックスを何十個も購入して売り上げに貢献しています。

今後も販売が継続することを祈ります。

再びレフレックスに

最近、超再生ポータブルFMラジオを何台か製作しました。

ポータブルという制約で最初、低周波増幅を半導体アンプにしました。

そこそこの結果が出たのですが低周波部も真空管で増幅しようとして3球レフレックスを製作してみました。

結果は思わしくなく、特定周波数での発振や周波数による感度差、再生の調整がクリチカルという問題が発生しました。

これをレフレックスの弊害と勘違いしました。

レフレックスを止めると低周波増幅に2段必要となり、傍熱管では電池が持ちません。

そこで、低周波増幅に電池管を使ったのですがレフレックスの時と同じトラブルが発生しました。

結局、トラブルの原因はレフレックスとは関係無いようでした。

検波回路と高周波バッファの高周波チョークを換えたところトラブルが収まりました。

不具合の原因がレフレックスでは無いようなので再度、レフレックスを試してみました。

電池管は機械的振動でファウリングが起こる事があるのも気になっていました。

回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

ラジオ内部

何度も作り直したので基板が汚れてきました。

不用になったコマ(ランド)や半田跡が、そのまま残っています。

作り直したくなりますが我慢します。

最終結果

性能的には低周波増幅に電池管を使った物と殆ど同じです。

若干、音が大きくなった程度です。

6Vの時の消費電流が360mAから430mAに増えました。

この点では電池管アンプを使った前回の回路の方が有利ですが傍熱管と電池管が混在するのは回路図的に美的でないので

こちらを最終図面とします。

最終図面といっても回路や回路定数が最適だという意味ではありません。

キリがないのでこの辺で中止します。

このままでも超再生ラジオとしては良く出来ていると思います。

ページの上の方で室内に張ったダイポールアンテナの記事をアップしましたが、このアンテナを接続すると電圧4.8V以上で

76.5MHzのコミュニティー局(20W、12Km)を実用的に聴く事が出来ます。

少しノイズが多いですが室内で聴くには実用的な音量があります。

ダイポールアンテナは室内に張ったので方向の調整が出来ないのが残念です。

調整のポイント

検波回路は同調周波数を76MHz〜95MHzに正確に合わせて置く事が必要です。

これが受信範囲になります。

高周波バッファの同調回路は若干ずれても問題ありません。

ずれても、それなりにゲインはあります。

当地は93.9MHzのFM補完局の電波だけが強く(1KW、6Km)、他のローカル局は弱くなっています。

電池が新しい時、高周波バッファでゲインを稼ぐと93.9MHzはゲイン過多で発振します。

従って高周波バッファの同調はバリコンの羽が完全に抜けた時、90MHz程度になるように調整してあります。

(検波回路は95MHzに同調しています。)

バリコンの羽が完全に入った時は検波回路も高周波バッファも76MHzに同調させます。

アンテナと同調コンデンサーのカップリングコンデンサーは現在10pFですが20pFのトリマコンデンサーに換えると

よいかもしれません。

超再生傍熱管FMラジオ(4)

傍熱型サブミニチュア管

以前、直熱ヒーターのサブミニチュア管(電池管)5676を使った記事をアップしましたが今回は傍熱ヒーターのサブ

ミニチュア管を使ってみました。

ヒーター電圧は6.3V、ヒーター電流は150mAでです。

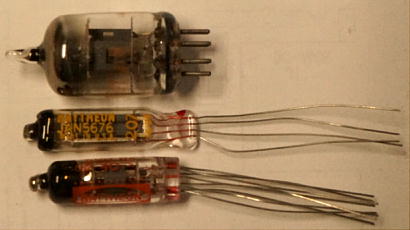

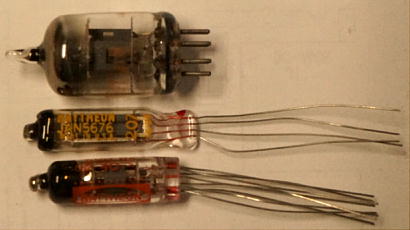

写真の真空管は上が6AK5でミニチュア管の中では小型の外形です。

中央が電池管の5676です。

上記2本は以前このページの記事で使用した球です。

下が今回使用したサブミニチュア管の6206です。

6206はセミリモートカットオフの5極管です。

この他、3極管の5718を使用しました。

ソケットが手に入らない

球は8PINが円周上に配置されています。

色々な球を差し替えて試してみたいのでソケットを探したのですが手に入りません。

ピンの並びは8PINDIPのICと同じなので丸ピンICソケットを使うことにしました。

DIPIC用の表面実装ユニバーサル基板を細かく切ってICソケットを半田付けし、コネクタにしました。

球側もリード線を短く切って挿入するのが大変なので一旦、ICソケットに半田付けしたものを装着します。

電源回路

今回は電源はニッケル水素単3電池4本を考えています。

ニッケル水素単3電池は充電直後に1.35V程度、放電終了時に1V程度になります。

今回はラジオ調整時に1.2V×4=4.8Vの電圧を外部電源から供給しました。

アルカリ電池1.5V×4=6Vを掛けても問題ありません。

外部電源は自由に電圧を設定出来るので高い電圧や逆電圧を接続してしまう危険性があります。

球のヒーターを傷めないように保護回路を組んであります。

今までも簡易的な保護回路を組んで7V以上の電圧が加わらないようにしていましたが遮断電圧は設定出来ずバラツキがあり、

周囲温度の影響も若干ありました。

今回の回路は20回転のトリマで正確に遮断電圧を設定出来ます。

現状、6.5V程度に設定してあります。

1.3Vの電圧は電池管のヒーター電圧として用意しました。

消費電流の制約で低周波増幅は6088を予定しています。

これだとヒーター電流は2本で40mA程度で済みます。

ただ、6088はプレート電流を1mA程度しか流せず、ゲイン不足の場合はゲインを設定できる半導体ICに交換します。

DC/DCコンバータ

回路は前作「超再生傍熱管FMラジオ(3)」と同じですので省略します。

ただトランスは合わせ込みですので巻き数が異なる場合があります。

その他、部品のバラツキで特性が変わり出来の良いときと悪いときがあります。

データは取り直す様にします。

上のデータはダミー負荷として5.65KΩを接続した時の入出力特性をプロットしたものです。

実際の負荷(ラジオ)は若干、軽いと思います。

上のグラフは入力電圧を変化させたときの出力電圧の変化をプロットしたものです。

上のグラフは電源電圧を変化させたときの効率の変化を示しています。

上の写真はDC/DCコンバータ駆動トランジスタのコレクタ波形を重ねて表示したものです。

ラジオは電源電圧4.8Vで調整しましたが、この波形は6Vのものです。

両コレクタ間に小容量のコンデンサーを入れ波形を少し鈍らせています。

オンオフの切り替わり時に発生するオーバーシュートが空中伝搬ノイズとなるので、これを減らす為です。

弊害として波形を重ねた部分に隙間が発生するので、やりすぎると電源のリップルノイズが発生し、

効率も下がります。

回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

製作したラジオ

電源基板は電池ケースの下にあります。

製作結果

ローカル局は一応全て聞こえますがコミュニティー局はノイズに埋もれて苦しいです。

全体的に音量が小さくボリューム最大になっています。

回路修正

低周波増幅は半導体ICにしました。

アンテナと同調回路との接続はタップからリンクコイルに変更しました。

2個所の同調回路の周波数範囲を合わせ込みました。

最終回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

変更した内部

最終結果

12Km20W、76.5MHzのコミュニティー局が実用的に聴けるようになりました。

ノイズは少し残ります。

93.9MHzの補完局は全くノイズを感じません。

76。5MHz〜93.9MHzの放送が実用的に聴けました。

市販の小型トランジスタラジオより感度は高いと思います。

条件は木造の室内、66cmのロッドアンテナ、外部電源4.8Vで電源電流360mAでした。

高周波アンプのゲインは最大にします。

高周波増幅は、弱い電波に対しては効果大で受信中にゲインを可変すると実感出来ます。

ニッケル水素電池使用の時はゲインを最大にしておけば良いと思います。

新しいアルカリ電池の時は電波の強さにより絞る必要があるかもしれません。

電波の弱い局は選局がクリチカルですので減速機構は必須です。

ニッケル水素電池を装着して屋外に持ち出してみました。

コミュニティー局のノイズが殆ど消え、音楽番組がストレス無く聴くことができました。

電池の持ち

電池は100円ショップで1本110円(税込み)で買ったニッケル水素充電池4本です。

それ程、高性能、大容量とは思えません。

室内、66cmのロッドアンテナ使用。

予め、外部電源を4.8Vに設定し、電波の状態の良い93.9MHzに合わせておきました。

プリアンプの感度は最大です。

充電した電池を装着しスタートします。

開始時の電池電圧は5.4Vでした。

1本あたり1.35Vとなります。

4.8Vで調整したときより音が少し小さいように感じますが再調整はしないでおきます。

ノイズの無い良好な音質です。

実用的な音量があります。

電池電圧が下がると音量は少し上がりました。

4.8Vで事前に合わせ込んだためと思われます。

このまま受信を続け、3時間5分頃に電池電圧が4V以下になりました。

若干、ノイズが出たので再生ボリュームの調整を行いました。

まだ実用的に受信出来ますが再生ボリュームを調整を時々、実施する必要がありました。

3時間33分で音が小さくなり3時間34分に聞こえなくなりました。

電池電圧は2.6Vになっていました。

過放電になるので電源スイッチを切りました。

トップページ 「電子回路」のトップ