�g�b�v�y�[�W

�@�@�@

�d�q��H�̃y�[�W�̃g�b�v

�@�d�r�ǂe�l���W�I�̎���

�@�摜���N���b�N����Ɗg��\������܂��B

�@�g��摜����̓u���E�U���u���߂�v�{�^���Ŗ߂��Ă��������B

�@�ŏ��Ƀ��W�I���N�̓d�r�ǂS���X�[�p�[�̃L�b�g��g�ݗ��ĂĂ���Q�N���o�߂��܂����B

�@���̊ԂɃI���W�i���̂`�l���W�I���P�O��ȏ�삵�`�������W������e�������Ȃ��Ă��܂����B

�@�����ŁA����܂Ŏ��t���Ă��Ȃ��e�l���W�I�ɒ��킵�Ă݂悤�Ǝv���܂����B

�@�������A�m�����\�͂�������̂Ŏ��p�I�ȃ��W�I�����͍̂���ł����B

�@���ʂ́��ł����������g�̋L�^�Ƃ��Č��ʂ��c�����Ƃɂ��܂����B

�@�ŏ��A�d�r�ǂ̂`�l���W�I���烉�W�I��肪�X�^�[�g�����̂Ŏ茳�ɂ͓d�r�ǂ�������܂���ł����B

�@���̌�A�d�r�ǂ`�l�X�[�p�[������o����悤�ɂȂ����̂łe�l���W�I�ɒ��킷�邱�Ƃɂ��܂����B

�@���̃y�[�W�̃^�C�g���́A���̍��t�������̂ł��B

�@�������Ȃ���d�r�ǂ͐��\���Ⴍ�e�l���W�I�ł͌��E������܂��B

�@���݂ł͖T�M�ǂ�F�X�����Ă��܂��B

�@�]���āA�^�C�g���Ɠ��e���������Ă��܂��B

���W�I�̉�H����

�@�d�r�ǃ��W�I�����p���Ɍ�����_�͊������܂��B

�@�܂��A���@�A�d�ʂ��傫�������������܂��B

�@�����A���͓d�r�ǃ��W�I�������������͂���܂���B

�@���W�I�����������K�v������Ƃ��͎s�̂̃|�P�b�g���W�I���g���܂��B

�@�d�r�ǃ��W�I�͕����̒��ŊȒP�Ɉړ��ł���|�[�^�u�����W�I�Ƃ��Đ��삵�Ă��܂��B

�@���̌��_�͎s�̂̃��W�I�ɔ�����ł���Ƃ����_�ł��B

�@���̓_�Ɋւ��Ắu��v�ł���Ƃ������Ŗ������܂��B

�@�ł��C�ɂȂ�͓̂d�r�̎����ł��B

�@�����ŁA�ŏ��A�����̏��Ȃ����Đ���M�@���������Ă݂܂����B

�@�����̂̏ꍇ�A�e�s���T�O�O�l�g���ȏ�̑f�q���e�ՂɁi�����������j������̂Ŕ�r�I�e�ՂɎ����\

�Ǝv���܂��B�i���ۂɎ��������͂���܂���B�j

�@�Ƃ��낪�莝���̓d�r�ǂłu�g�e�тŎg����̂͂T�U�V�U�����Ȃ��A�R�O�O�l�g�����x�܂łƂ̂��Ƃł��̂�

�����ȂƂ���ł��B

�@����Ɏ�M�����͂a�d�����ς��A��r�I�����d���Ƃv���̑傫���ϒ�R���K�v�Ŗʓ|�ł��B

�@���ǁA�X�[�p�[�w�e���_�C���ɂ��܂����B

�@�e�l���g���̋Ǖ����U�Ȃ�T�U�V�U�ŏ\���\�Ȃ͂��ł��B

�@�������A������������̂œd�r�̎����������Ȃ�܂��B

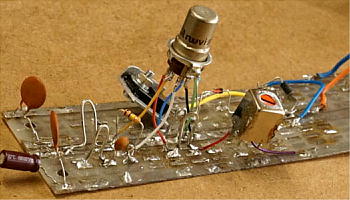

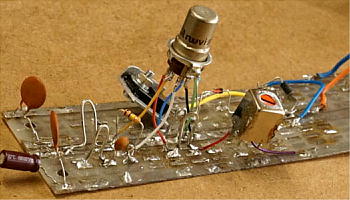

��H�}

�@��H�}���N���b�N����Ɗg��\������܂��B

�@�g��}����{���ɖ߂�ɂ̓u���E�U�́��߂�t���g�p���Ă��������B

�@��H�}�͊����i���C���[�W�������̂Ŏ�����H�ł͂c�b�^�c�b�R���o�[�^��C���z���W���b�N���͕t���Ă��܂���B

�@�ǔ��̓R���s�b�c��H�Ŕ��U�ǂ͂T�U�V�U�ł��B

�@��M���g�����V�U�l�g���`�X�T�l�g���Ƃ��A�ǔ����g������M���g���|�P�D�V�l�g���Ƃ��܂����B

�@���Ԏ��g�����P�D�V�l�g���ɉ����A���Ȃ������i���ŃQ�C�����҂���悤�ɍl���܂����B

�@��M���g���ɃC���[�W���o�܂������n�͂e�l�ǐ������Ȃ��̂Ŗ��Ȃ��Ɣ��f���܂����B

�@�ǔ��͈���ɔ��U���܂����A��H�C���s�[�_���X�������A���g���J�E���^��ڑ�����ƃJ�E���^�̓��͗e�ʂ��e�����A���g����

�������Ă��܂��܂��B

�@�J�E���^�̓��͗e�ʂ͂P�O�o�e�ł����A����ɂO�D�T���e�̃R���f���T�[��ɐڑ����Ă����g���ɉe��������܂��B

�@�`�l���W�I�Ŏg���锭�U��H�i���Ƃ������O���m��܂���j�ɂ��ē��������ɃJ�E���^��ڑ�����Ύ��g���ɉe�����Ȃ�

�̂ł͂Ȃ����Ǝv���A�����Ă݂܂������v�킵������܂���ł����B

�@�����ƂQ�i�̒��Ԏ��g�����͂T�U�V�W���g���܂����B

�@���g�͂e�l���g�ł͖����`�l�̃X���[�v���g�ł��B

�@���\�͗�����Ƃ͎v���܂����A�X���[�v���g�ł��������邻���ŃA�}�`���A�I�ɂ͎g���Ă���������܂��B

�@���I�ɂ͉�H���ȒP�ɂ������������ƍŋ߂ɉ�̂������색�W�I����P�`�f�T���̂ꂽ���ɂ��܂��B

�@�I�i�͏o�͊ǂ��g���܂��������o�C�A�X��K�v�Ƃ���̂ła�d���̓d�����p���������Ȃ�܂��B

�@�����I�ȃ��W�I�ł��̂łT�U�V�W���O�o�C�A�X�Ŏg���������ǂ������Ǝv���܂��B

�@��H�ɂ͂c�b�^�c�b�R���o�[�^��������Ă��܂����A��������p�I�ȃ��W�I���o�������̂��̂ŁA����ł͂b�u�b�b�Ŏ�������

���܂��B

�@�b�u�b�b�d���͋t�ڑ�����\��������̂łc�Q�͕ی�p�ł��B

�@�o�|�l�n�r���d���t�ڑ��h�~�p�ł����A���̉�H�ł͂P�Q�O�O���e�̃R���f���T�̕ی�ɂȂ��Ă��邾���ł��B

�@�R�T�O���`�̃q�[�^�[�d���𗬂������A�d���~�����ǂꂭ�炢���m�F����ׂɓ���Ă���܂��B

�@�b�u�b�b�d���̋t�ڑ��ɑ���ی삾���Ȃ�a�d���̂悤�Ƀ_�C�I�[�h���t����ɐڑ�����Ώ\���ł��B

�@���͒������ɂ`�d���Ƃa�d�����ԈႦ�Đڑ����Ă��܂��܂����B

�@�����A�d�r�Œ������Ă�����^��ǂ̃q�[�^�[��S���đ����đ呹�Q���o���Ă����Ƃ���ł��B

�@�b�u�b�b�d���œd�����P�T���`�ɍi���Ă����̂Ŗ��L��܂���ł����B

�c�b�^�c�b�R���o�[�^

�@���W�I���������Ă��Ȃ��̂łc�b�^�c�b�R���o�[�^�̐���͂��Ă��܂���B

�@���W�I�̂a�d���͂T�O�u�V���`��K�v�Ƃ��܂��B

�@���@�ɗ]�T������P�D�T�u�d���ł������W�O���ʂ̃R���o�[�^ �͐��삪�\�ł��B

�@���̏ꍇ�A�o�h�b�}�C�R�����g�p���o�v�l����Q�T�j�g�����x�Ńg�����X���쓮���܂��B

�@�o�h�b�}�C�R�����쓮���邽�߂ɕ⏕�d���łR�D�R�u�����܂��B

�@���͓d���P�D�T�u�̎��A���͓d���R�O�O���`���x�ɂȂ�܂��B

�@�q�[�^�[�d���R�T�O���`�ƍ��킹�ĂP�D�T�u�U�T�O���`���x�ƂȂ�̂ŒP�P�d�r�łQ�O���Ԓ��x�̕��d���ԂƂȂ�܂��B

�@�i�d�r���p�n���h�u�b�N�ɂ��܂��j

�@�����O���t�̏I�~�d���͂O�D�X�u�ł��̂Ŏ��ۂ̎g�p���Ԃ͂P�O���Ԓ��x�Ǝv���܂��B

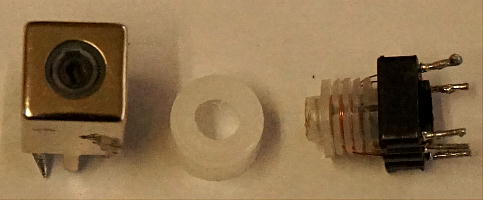

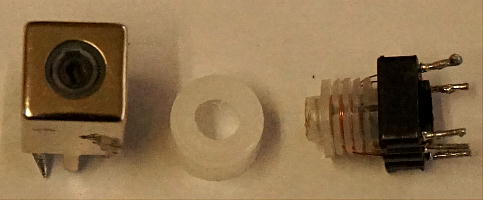

�g�p���i

�@�A���e�i�R�C��

�@�ӂP�����̃X�Y���b�L���Ő��삵�܂����B

�@���a�͂P�W�������x�ł��B

�@�A���e�i�����R�C�����������Q�D�T��A�A���e�i�����N�R�C�����������P�D�T��ł��B

�@�����������Ȃ��̂ŃC���_�N�^���X�̔��������o�����A���s��ł��B

�@�o���R���ɒ���R���f���T�[��ڑ����A�����e�ʂ����炵�Ċ������𑝂₷�K�v�����肻���ł��B

�@�ǔ��R�C��

�@��������ӂP�����̃X�Y���b�L���ł��B

�@���a�P�O�����Ŋ������͂V��ł��B

�@�o���R��

�@�u���W�I���N�v�ōw���������̂ł��B

�@�����ȃW�����N�i�ł����Y��ŏ�Ԃ̗ǂ����̂ł��B

�@�`�l�̂Q�A�e�q�o���R���Ƃe�l�R�A�o���R�����g�ݍ��܂�Ă��܂����e�l�Z�N�V���������g�p���܂����B

�@�h�e�s

�@�`�l�p�̂P�O�����p�̂n�r�b�R�C���i�ԃR�A�j�̊�������S�ď������O�D�O�U�����̂t�d�v�Ŋ��������܂����B

�@�����͓̂����R�C�������œ������͂���܂���B

�@�������͂U�O�`�V�O�������Ǝv���܂����P�D�V�l�g���ɋ��U�o����Ηǂ��̂ŃR�A�̈ʒu��O�t���R���f���T�[�Œ���

�o���܂��B

�@���삵�����Ƌ��U���g�����m�F���P�D�V�l�g���ɍ��킹�Ă����܂��B

�@��H�Ɏ��t������A�f�B�b�v���[�^�[�ŋ��U���g���𑪒肷��͍̂���ł��B

�@���R�̓V�[���h�P�[�X�ɕ����Ă��邩��ł��B

�@�����R�C���ƒ���Ɍ��o�R�C����ڑ����A����ɋ��U�R���f���T�[�����ɐڑ����܂��B

�@���o�R�C���Ƀf�B�b�v���[�^�[�̃R�C����ʂ��ăf�B�b�v������g�������߂܂��B

�@���g���͂h�e�s�̃R�A���Ē������܂��B

�@���o�R�C���̃C���_�N�^���X�͓����R�C���̃C���_�N�^���X���A�����Ə������̂Ŗ����ł��܂��B

�@�o�̓g�����X

�@���W�I���N�̂a�s�|�n�t�s�|�P�l���g���܂����B

�@���삵�����W�I

|

|

| ���삵�����W�I | �Ǖ����U��H |

���쌋��

�@�����g���b�L���O����������̂ł����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ���ςł��B

�@�g���}�R���f���T�[�ƃR�C���̐L�k�Œ�������̂ł����A��肭�����܂���B

�@���ɃA���e�i�R�C���͉��ǂ̗]�n������Ƃ������܂��B

�@�Ƃ肠�����d�������o���R�����Ă݂܂����B

�@���J���œ�������C�z�͂���̂ł������͏o�Ă��܂���B

�@�g���}�����Ă���ƂP���Ŏ��p�I�ȉ��ʂŕ������������܂����B

�@�����ǂ͂r�a�r�i�É������P�S�O�S�j�g���j�ł��B

�@��H�I�ɂ͂P�S�O�S�j�g������M�o����v�f�͂���܂���B

�@�A���e�i��H�œ������܂��A�Ԉ���ĕϊ�����Ă��h�e�s��ʂ�܂���B

�@���ǁA�É��������n��̂e�l�⊮�ǁi�X�R�D�X�l�g���j�ł���Ɣ��f���܂����B

�@�`�l�ǂƂe�l�ǂŕ������e�ɍ��������̂ŋ�ʂ͕t���܂��`�l������������������s�v�c�ł��B

�@�Ƃ������ƂłP�ǂ����ł����ꉞ�e�l��������M�ł����Ƃ������ɂȂ�܂��B

�@�A���e�i�[�q�ɂR�O�������x�̃r�j�[������t����Ə��������傫���Ȃ�܂��B

�@����ȏ�̐��ʂ��グ��ɂ̓R�C���̍�蒼�������K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B

���܂��F���n�Ŏ�M�o����e�l��

�@�s�̂̃|�P�b�g���W�I�i���C�h�e�l�Ή��̈����j�łe�l�������Ă݂܂����B

�@�r�a�r�@�e�l�⊮�ǁ@�^�@�ĒÎs�@�����@�^�@�X�R�D�X�l�g���@�^�@�P�j�v

�@�ł��d�g�̏�Ԃ��ǂ��A�A���e�i�����[������ԂŗǍD�Ɏ�M�o���܂��B

�@����A���삵���d�r�ǂe�l���W�I�Ŏ��p�I�Ɏ�M�o�����̂́A���ׂ̈ł��B

�@�m�g�j�@�e�l�@�^�@���s�@���{���@�^�@�W�W�D�W�l�g���@�^�@�P�j�v

�@�A���e�i��L������ԂŃm�C�Y������M�o���܂��B

�@�j�l�h�w�@�^�@���s�@���{���@�^�@�V�X�D�Q�l�g���@�^�@�P�j�v

�@�A���e�i��L������ԂŎ�M�o���܂��������m�C�Y������܂��B

�@�j�l�h�w�@�^�@���c�s�@�q�V���@�^�@�W�T�D�X�l�g���@�^�@�P�O�O�v

�@�m�C�Y�������A���p�I�ł͂���܂���B

�@���Đ��e�l���W�I�̎���

�@�^��ǂe�l���W�I�͓����R�C���A�ǔ��R�C�����A���삷��K�v������̂ł�����c�R�C���ׁ̈A�Č����������A�g���b�L���O��

���͎̂���̋Z�ł��B

�@�܂��A�����������̂ł`�d�r�̓d���������A���̓_�ł����p���Ɍ����܂��B

�@���x�͉�H���ȒP�ŋ��������Ȃ����Đ��e�l���W�I�������Ă݂܂����B

��H�}

�@��H�}���N���b�N����Ɗg��\������܂��B

�@�g��}����{���ɖ߂�ɂ̓u���E�U�́��߂�t���g�p���Ă��������B

�g�p���i

�@�o���R��

�@�Q�S�o�e�{�Q�S�o�e�̂e�l�p�Q�A�|���o���R���Ńg���}�͍ŏ��ɂ��Ă���܂��B

�@�����R�C��

�@�P�R�d�r�ɂP�����̃X�Y���b�L���������t���ĂV�����_�Ƀ^�b�v��t���ċ��d���Ă��܂��B

�@�R�C���Ɋւ��Ă͒m���A�o���A�Č����Ɍ����܂��B

�@�A���e�i�����N�R�C��

�@�P�R�d�r�ɂP�����̃X�Y���b�L���������t���ĂR���B

�@�A���e�i�͂��Ȃ�d�v�ȗv�f���Ƃ͎v���܂����m��������܂���B

�@�P�D�T���ʂ̃��C���[�c�t�����܂����B

�@�q�e�`���[�N

�@������m���������K���ł��B

�@����͂s�|�R�V���P�Q�R�A�ɂO�D�S�����t�d�v�������ĂQ�t�g���x�ɂ������̂��Q����ɂ��Ă��܂��B

�@����g�g�����X

�@�R���̂r�s�|�Q�Q�ł��B

�@�C���z��

�@�Z���~�b�N�C���z���ł��B

���쌋��

�@�A���e�i�Ƃ��ĂP�D�T���̃��C���[��t����Ƃr�a�r�̂e�l�⊮�ǂ���M�o���܂����B

�@���̋ǂɌ����Ă͎G�������Ȃ��C���z���ł͎��p�I�ɒ������Ƃ��o���܂����B

�@���̋ǂ͎�M�̋C�z�����Ŏ�M�ɂ͎����Ă��܂���B

����g������H��lj�

�@�Ƃ肠��������g������t��������H�}�������������Ă݂܂����B

�@�����͗\�ߒ���g�������̃X�y�[�X���m�ۂ��Ă������̂ʼn�H��lj����邾���ł��B

��H�}

�@��H�}���N���b�N����Ɗg��\������܂��B

�@�g��}����{���ɖ߂�ɂ̓u���E�U�́��߂�t���g�p���Ă��������B

�g�p���i

�@����g�`���[�N

�@�R���r�s�|�R�O

�@�o�̓g�����X

�@�R���r�s�|�R�O�̓S�S�ƃR�C���̌��ԂɂO�D�P�U�����̂t�d�v���T�O�`�U�O���A�������Ƃ��܂����B

������

�@��H�}�ł͒���g�����ɂU�O�W�W���g�p���Ă��܂����A�Ƃ肠�������Â̂T�U�V�W�����Ă��܂��B

�@�T�U�V�W�͒�d���ł̓v���[�g�d��������ɂ����̂ʼn����������Ȃ�\��������܂��B

�@��A�s�v�ȕ��i���t���Ă��܂��B

����

�@����g��H���X�y�[�X�ɒlj����������Ȃ̂ɂX�R�D�X�l�g������M�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�R�C���̋߂��ɔz�u�����{�����[���̋����P�[�X���e�����Ă���̂�������܂���B

�@���Ԃ��Ȃ��̂ō���͑ł��鎖�ɂ��܂��B

�@�Ƃ�����ŁA����͎��s�̋L�^�ɂȂ�܂������A���������J��Ԃ��Ȃ����߂ɂ����s�̋L�^�͏d�v�ł��B

�@���Đ��e�l���W�I�̎����U

�@���Đ����W�I�͐������Ă��܂���H���ȒP�Ȃ̂ʼnɂȂƂ��ǎ����������Ȃ�܂��B

�@�O��̉�H�Ɩw�Ǖς���Ă��܂��A���~�V���[�V�Ɏ��߂ă��b�h�A���e�i��t���Ă݂܂����B

�@���ʂ͑O��Ɠ����œd�g��Ԃ��ǍD�ȂP�ǂ����p�I�ɒ������Ƃ��o�����݂̂ł��B

�@���q���ǂ���Β���g�����A�X�s�[�J�[�쓮������\��ł������r���Œf�O���܂����B

��H�}

�@��H�}���N���b�N����Ɗg��\������܂��B

�@�g��}����{���ɖ߂�ɂ̓u���E�U�́��߂�t���g�p���Ă��������B

�g�p���i

�@�o���R��

�@�Q�S�o�e�{�Q�S�o�e�̂e�l�p�Q�A�|���o���R���Ńg���}�͊e�X�A��������Ă���܂��B

�@�����R�C��

�@���a�P�U�����A�����R�W�������x�̃x�[�N�{�r���ɂO�D�W�ӂ̂t�d�v���S���A���_�ɂq�e�`���[�N��

��ċ��d���Ă��܂��B

�@�A���e�i�����N�R�C��

�@�O�D�W�ӂ̂t�d�v���Q�����Ăa�m�b�����ɐڑ����Ă��܂��B

�@�A���e�i

�@���k���P�Q�O�����A�L�����T�O�T�����̂a�m�b�ڑ��̃��b�h�A���e�i�B

�@�q�e�`���[�N

�@�e�s�|�T�O���U�P�R�A�ɂO�D�Q�U�����t�d�v���Q�{�c�C�X�g�������̂������ĂQ�O�t�g���x�ɂ��Ă��܂��B

�@����g�`���[�N

�@�R���̂r�s�|�R�O�ł��B

�@�C���z��

�@�Z���~�b�N�C���z���ł��B

�@���쒆�̃��W�I

|

|

| ���쒆�̃��W�I | ���쒆�̃��W�I |

���쌋��

�@����ł͌��g�o�݂͂̂ł��B

�@���̏�ԂŐÉ������i�r�a�r�j�̂e�l�⊮�ǁi�X�R�D�X�l�g���j�̂ݎ��p�I�ɒ����܂��B

�@���̌�A����g�P�i�{�o�͊ǂP�i��������Ύ��p�I�ȉ��ʂŃX�s�[�J�[��炷�����o���锤�ł��B

�@�����A�I�ǂ͏��X�A�ʓ|�ł��B

�@�⊮�ǂ̏o�͂͂P�j�v�Œ��������͂T�j�����x���Ǝv���܂��B

�@���̃��[�J���ǂ��������ǂ��ł��B

�@���̋ǂ͎�M�̋C�z�����Ŏ�M�ɂ͎����Ă��܂���B

�@���@�d�r�ǂe�l�X�[�p�[

�@�ȑO�A�r���œ����o���Ă����d�r�ǂe�l�X�[�p�[�̑����������Ă݂܂����B

�@�V���[�V�[�͑O��̂��̂𗬗p���܂����B

��H�}

�@��H�}���N���b�N����Ɗg��\������܂��B

�@�g��}����{���ɖ߂�ɂ̓u���E�U�́��߂�t���g�p���Ă��������B

�@���Ԏ��g�����͂R�i�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�������A�P�D�V�l�g���̒��Ԏ��g�����łR�i����������ƃQ�C�����傫�����A����g�̃u���b�L���O���U���N�������̂�

�P�i���o�C�p�X���Ă��܂��B

�@����P�O�D�V�l�g���̒��Ԏ��g�����������̂��߂ɉ�H�͎c���Ă���܂��B

�@���g�͑��ς�炸�X���[�v���g�ł����e�l���g�̒m���o�����Ȃ����߂ł��B

�@�����A���\�͗����邩������܂��A�Ƃ肠�������ʂɕ������܂��B

�@�O��A���g�ǂ̂P�`�f�T���g���܂������A�P�`�f�T�͎莝�������Ȃ��̂Ń_�C�I�[�h���g�ɂ��A�P�`�f�T�͐���ς݃��W�I��

�ێ�ɉ܂����B

�@���͓�����H�A�ǔ���H�͎�A��H�ύX�A�\���I�ȕύX�����Ă��܂��B

�@�o�͂͏o�͊ǂ��g�p���A�t�o�C�A�X�p�̓d���œd���\���p�̂k�d�c��_�����Ă��܂��B

�@�a�d���͂c�b�^�c�b�R���o�[�^���g�p����\��ł������W�I���̂��������̏�Ԃł��̂łb�u�b�b�d�����g����

�������Ă��܂��B

�@���ׁ̈A�{�|�t�ڑ��h�~�p�ɂP�m�S�O�O�T�_�C�I�[�h������Ă���܂��B

�@�a�d���Ƃ`�d�����t�ɐڑ����Ă��d�����œd�������������̂ő��v�ł��B

�@�d�r�œ��삳�������̓q�[�^�[�d���ɂR�X�O���`�A�c�b�^�c�b�R���o�[�^�ɂR�T�O���`���x�̓d���������̂�

�A���J���P�P�d�r�P�{�łP�Q�`�P�T���Ԃ̎g�p���ԂƗ\�����܂��B

�ǔ�

�@�ǔ���H�͑��̃T�C�g���A�b�v���Ă�����H��^�������ł����A���U���s����ŁA���g���J�E���^�[��ڑ������肷��Ɣ��M��

�~�܂����肵�܂����B

�@�����ō���A�s�̂̃f�B�b�v���[�^�[�̉�H���Q�l�ɂ��č�蒼���܂����B

�@���ʁA�ǔ��͈��肵�Ĕ��U����悤�ɂȂ�܂����B

������H

�@������H�̓g���b�L���O���������Ղ��悤�ɕύX���܂����B

�P�[�X�ɓ��ꂽ

|

|

|

| ���쒆�̃��W�I | ���W�I���� | ����� |

�@���W�I�͖������ł��̂ŃP�[�X�ɓ����̂͑����̂ł����A�P�[�X�ɓ���Ȃ��Œ�������Ɖ�H���₷���̂ŃP�[�X��

���܂����B

�@���b�h�A���e�i���Œ肵�����Ƃ����v��������܂��B

�@�����d�����i�c�b�^�c�b�R���o�[�^�j�͂܂�����ĂȂ��A�O���d�����g�p���Ă��܂��B

���쌋��

�@�i���͂���܂����B

�@���܂ŕ������Ȃ������j�l�h�w�i�V�X�D�Q�l�g���j��m�g�j�e�l�É��i�W�W�D�W�l�g���j����������悤�ɂȂ�܂����B

�@�������A�m�C�Y��c�݂��������A���p�I�ɂ͎�A��肪����܂��B

�@���p�I�ɕ�������̂́A�d�g��Ԃ̗ǂ��É������̂e�l�⊮�ǂƂ����͕ς��܂���B

�@���݁A���Ԏ��g���͂P�D�V�l�g���ɂȂ��Ă��܂��B

�@�P�O�D�V�l�g���̒��Ԏ��g���ł͑傫�ȃQ�C���͓����Ȃ����낤�Ǝv�����ׂł��B

�@�������Ƀg�����W�X�^�|�P�b�g���W�I���x�̊��x�͓�����悤�ɂȂ�܂����B

�@�������A�ǂ����Ƃ���ł͂���܂���B

�@���݁A���n�ł͂e�l���W�I�͂m�g�j�e�l�Ƃj�l�h�w�A�É������e�l�⊮�ǂ̂R�ǂ����ł��B

�@�������A�j�l�h�w�Ƃm�g�j�e�l�͂Q�̒��p�ǂ̎��g�������͏o����̂ō��v�T���œ�������͂��ł��B

�@�Ƃ��낪���Ԏ��g���P�D�V�l�g���ł͋ǔ��̂P�D�V�l�g���������g���ƂP�D�V�l�g���Ⴂ���g�������͏o���Ă��܂��܂��B

�@�����_�͂Q�{�̂P�O���ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@����łȂ��Ă��ʓ|�ȃg���b�L���O�������]�v�ɔς킵���Ȃ�܂��B

�@���͋ǔ����P�O�D�V�l�g���ɂ��čēx�A���킷�����ł��B

�@�Q�C���͗�����Ǝv���܂����A���݁A���Ԏ��g�����i���P�i�A�V��ł��鎖�ƁA���������g���b�L���O�������l�߂���̂ł�

�Ȃ����Ƃ������҂�����܂��B

�@�P�O�D�V�l�g�����Ԏ��g���������Ă݂�

�@�d�r�ǂe�l���W�I���g���b�L���O�����𐳊m�ɍs���Ή��Ƃ���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������܂ŗ��܂����B

�@�������A�S�Ă̎��g���͈͂Ńg���b�L���O�����̂͗e�Ղł͂���܂���B

�@������H�A�ǔ���H�̃C���_�N�^���X�̒����̓R�C���Ԋu��ω������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���݁A���Ԏ��g���͂P�D�V�l�g���ł����A�ǂ����Ă�������g�����}�N���I�ɍ��킹�Ă��܂��̂ŁA�S�̂����n���܂���B

�@�C���[�W���g������������̂����ȓ_�ł��B

�@���Ԏ��g�����P�O�D�V�l�g���ɂ���Α����͌��ʂ����ǂ��Ȃ�̂ł͎v���P�O�D�V�̂h�e�s�������Ă݂܂����B

�s�̂̂h�e�s�������Ă݂�

�@��}������g�p�����h�e�s�̓�����H�ł��B

�@�����������Ē��ׂ����̂ł��B

�@�h�e�s��t���ւ��A�ǔ����g�����Ē��������̂ł����A���Ԏ��g���������o���Ȃ��悤�ł��B

�@�T�U�V�W�̎��g�������Ƃ������h�e�s�̃C���s�[�_���X���Ⴗ����̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z���܂����B

�C���s�[�_���X���グ�Ă݂�

�@�C���s�[�_���X���グ��ɂ̓C���_�N�^���X��傫�����A�L���p�V�^���X�����������܂��B

�@�P�O�j�{�r���ɂO�D�P�����̃E���^�������V�O��قNJ����A�����Ă݂܂����B

�@���x�����삵�܂���B

�@���z�e�ʂ������Ăp���������Ă��܂����̂�������܂���B

�h�e�s�̐��\���m�F����ׂ̎�������

�@���W�I�łh�e�s�̓�����m�F����͖̂ʓ|�Ȃ̂ŁA�h�e�s�̐��\����������A���\���m�F���Ă���

���W�I�Ɏ��t���邱�Ƃɂ��܂����B

�������H�}

�@��H�}���N���b�N����Ɗg��\������܂��B

�@�g��}����{���ɖ߂�ɂ̓u���E�U�́��߂�t���g�p���Ă��������B

�@��̎�����Ŏ������Ƃ���ȉ��̒萔�ŃQ�C�����o�邱�Ƃ��m�F���܂����B

�@�őP�̉�H�Ƃ�����ł͂���܂��A����łh�e�s�삵�A���W�I�ɕt���Č��悤�Ǝv���܂��B

�@�������A�P�O�j�{�r�������Ղ��Ă��܂����̂ŁA��������K�v������܂��B

�@���݁A���Z�Ƃ������Ƃ�����A���ہA�m�F�o����̂͂��炭��ɂȂ肻���ł��B

���삵��������

�푪���H

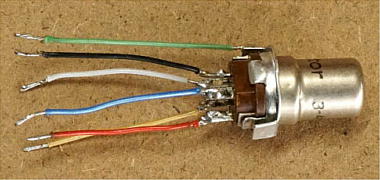

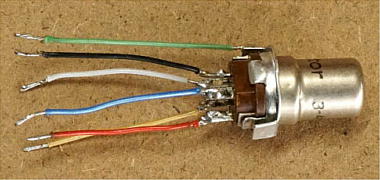

�g�p�����R�A

�@��̎ʐ^�͍���g�p�����P�O�j�R�A�ł��B

�@������V�[���h�P�[�X�A�O���R�A�A�����R�A�A�{�r���B

�@�V�[���h�P�[�X����U�A�Ƃ߂�ƁA�Ȃ��Ȃ��O�ꂸ�A�������ĉ����܂����B

�@�u�g�e���U

�@�d�r�ǂłu�g�e�܂Ŕ��U�ł�����̂͂T�U�V�U���炢������ɓ���܂���B

�@�P�q�T�ŃR���s�b�c���U�����������̂́A�悭�������܂����]���A�R�C�������ɍ��Ȃ��Ƒʖڂȗl�ł��B

�@�ȑO�A�e�l�X�[�p�[�����삵�����A�T�U�V�U�̃R���s�b�c���U���g���A���Ƃ����[�J���ǂR�ǂ������o���܂����B

�@�������A�A���e�i�����R�C���A�ǔ��R�C���̐��삪����Č���������܂���B

�@�R�C���̃C���_�N�^���X�̓R�C���̊Ԋu������̂ł�����M�͈͂����킹���ނ͎̂���̋Z�ł��B

�@�O��̎���ł���M�͈͂͒��r���[�Ȃ��̂ł����B

�@����A�e�b�y�|�P�S�S�R�C���i�R�s�[�i�j�Ŕ��U�o���Ȃ��������Ă݂܂����B

�@�g�p���i

�@�^���

�@�T�U�V�O

�@�q�[�^�[�`���[�N

�@�e�s�|�T�O���S�R�ɂO�D�S�����t�d�v�������ĂR�O�O���g�ɂ�������

�@���U�R�C��

�@�e�b�y�|�P�S�S�i�R�s�[�i�j

�@�g���}�R���f���T�[

�@�ʏ�̃Z���~�b�N�g���}�͂R�U�O�x��]�������ڂŗe�ʂ������o���Ȃ��̂ʼn��̎ʐ^�̃g���}���g�p�B

�@������H

�@��̉�H�}�̓n�[�g���[��H���Ǝv���܂��B

�@�e�b�y�R�C���̊������͈ꎟ�Ɠ�Ɍ������܂��B

�@����ɐڑ������Ƃ��C���_�N�^���X�����Z�����悤�Ȑڑ��Ƃ��܂��B

�@�������ɂ̓q�[�^�[�d�����d�܂��B

�@�ꎟ�������Ɠ������̑ψ��͖��ɂȂ�܂���B

�@�a�d���͂����ƍ����������̂ł����R���f���T�[�̑ψ��łS�W�u�ɂ��Ă��܂��B

�@�`�d���A�a�d���͓d�r�ł͖����b�u�b�b�d���Ƃ��A�`�d���͂P�R�O���`�A�a�d���͂T���`�ɍi���Ă����܂��B

�@�������i

�@��������

�@���U�R�C���̓������ɂP�Q�O���`�̃q�[�^�[�d�����d��̂ŐS�z�����̂ł�������ɔ��U���܂����B

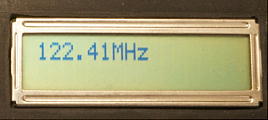

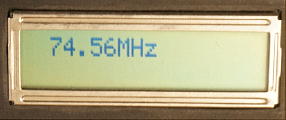

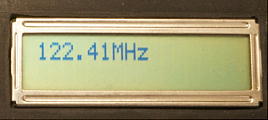

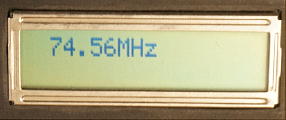

�@������H�ł͍Œ�V�S�D�T�U�l�g���A�ō��P�Q�Q�D�S�P�l�g���ł����B

�@�ŏ��A�Ⴂ���g���Ŕ��U���~�܂錻�ۂ�����ꂽ�̂ł����A����͎�����g���J�E���^�̊��x�s���������ł����B

�@�J�b�v�����O�R���f���T�[�̒l���P�o�e�Ə��������������ɂȂ��Ă��܂��B

�@���g���J�E���^�̓d���d�r��V�i�Ɍ��������Ƃ��늴�x���オ��A�Œ�[���\���o���܂����B

�@���g���͈͕͂���A����ɌŒ�R���f���T�[��t�����鎖��R�C���̃R�A�̏o������Œ������܂��B

�@�d���d����ω�������Ƌ͂��Ɏ��g�����ω����܂�����薳���͈͂��Ǝv���܂��B

�@�������R�T�u�ȉ��ł͕ϓ����傫���Ȃ�܂��B

�@�ō����g��

�@�Œ���g��

�@���U��H��ς��Ă݂�

�@���U��H�𒆔g�̃X�[�p�[�Ŏg�p������H�ɕύX���Ă݂܂����B

�@�ꎟ�R�C���ƓR�C���̈ʑ����t�ɂȂ��Ă���\��������̂œ���ւ��Ă݂Ă��ʖڂł����B

�@�����g���x���v

�@�^��ǂe�l���W�I�͖����[���o������̂��o���Ă��Ȃ��̂ōēx���킷�����ʼn�H���������Ă��܂��B

�@�O��͋ǔ���H�̌��������܂����B

�@����͋��U���g�����m�F�����H���������܂����B

�@�����_�ł͗L���Ɏg���邩�͔���܂���B

�@�{���͎��ۂ̎g�p��ɋL�����A�b�v���ׂ��ł������Ԃ��o�Ɠ��e�����炢�ł���̂Ő��삵�����_�ŃA�b�v���܂��B

�@�g�����ɂȂ�Ȃ���L�����폜���܂��B

�@�O��͋��U�R�C������c�ł����̂Ńf�B�b�v���[�^�[���g�����̂ł�������͂e�b�y�R�C����\�肵�Ă���̂Ńf�B�b�v���[�^�[

���g���Â炢�ł��B

�@�����g�M��������ƃ��x�����[�^�[�ŋ��U���g�������o���悤�Ǝv������ł��B

�@�����H

�@���x���グ��ׂɓd���d�����T�u�ɏ������܂����B

�@���������M���Ń��[�^�[��U�点�邾���Ȃ̂ŕ��ׂ̃`���[�N�͑傫�߂̒l�ɂ��܂����B

�@���삵����H

�@�ȒP�Ȏ���ł��g���Ղ����邽�߂ɂP�O�O�~�V���b�v�̃v���P�[�X�ɓ���܂����B

�@�����Ȓ��������[�^�[�͈ȊO�Ɖ��s��������g���ɂ����ł��B

�@�T�M�Njǔ�

�@�u�d�r�ǂe�l���W�I�̎����v�Ƃ����^�C�g���ŃX�^�[�g�����A���̕łł����u�g�e�Ŏg����莝���̓d�r�ǂ͂T�U�V�U�����Ȃ�

���M���ł��̂ʼn�H�����肳��܂��B

�@�����ł͖T�M�ǂŋǕ����U��H�������Ă݂܂����B

�@

�@�a�d���͂R�T�u�Ƃ����Ⴂ�d���ł��B

�@�]���ĒႢ�d���œd��������₷���^��ǂ�I�肷��K�v������܂��B

�@�����ł͂U�`�j�T���g���܂����B

�@���̉�H�ň���ɓ��삵�܂��B

�@����d���͂Q���`���x�ł��B

�@�ގ��ǂŒ�d���p�̂U�`�i�T�͍����ւ��ē����悤�Ɏg���܂����B

�@����������d�����Q�D�V���`���x�ɑ����܂��B

�@�R�Ɋǂ̂U�`�a�S�i�s���ڑ����قȂ�j�ł͂O�D�X���`�������ꂸ���삵�܂���ł����B

�@���̋��ł͍����d�����K�v�ɂȂ�܂��B

�@�ǔ��R�C���̓g���C�_���R�A�s�|�R�V���P�O�ɂO�D�S�����t�d�v���U���Q�s�ɃJ�\�[�h�^�b�v��u���܂��B

�@���P�Q�R�A�ł����삷��Ǝv���܂��������Ă��܂���B

�@���P�Q�R�A�͂`�k�l���������������������Ȃ�̂Ŋ������̒������y�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@������ɂ����c�R�C���̂悤�ɃR�C���Ԋu�̔������ŃC���_�N�^���X��ς��鎖�͏o���܂���B

�@���U���g���͈͂̓o���R���ƒ���A����R���f���T�[�i�t���g���}�j�Ō��߂邵������܂���B

�@����R���f���T�[�̓o���R���t���̃g���}�R���f���T�[�ɔ��U�ǁA�~�L�T�[�ǂ̓��͗e�ʁA���z�e�ʂ����Z����܂��B

�@�����ł̓~�L�T�[�ǂ̓��͗e�ʂ����g���J�E���^�[�̓��͗e�ʂɒu�������Ă��܂��B

�@����e�ʂ������Ǝ��g���͈͂������Ȃ�܂��B

�@����e�ʁi��H�}�̂b�P�j�͊O�t���̃R���f���T�[�Œl���������Ȃ�Ήϔ͈͂������Ȃ�܂��B

�@����e�ʁ����o���R���̍ő�e�ʂł���Β���e�ʂ͏Ȃ��i��������j���Ƃ��o���܂��B

�@����͂Q�Q�o�e���S�V�o�e���P�O�O�o�e�ƌ������Ĉȉ��̎��g���͈͂ƂȂ�܂������K�v�ł���Δ�����

�o����悤�ɂ��܂��B

�@��̎ʐ^�����M���g���͂V�T�D�O�l�g���`�X�U�B�R�l�g���ƂȂ�܂��B

�@����ɔ��������\�ł��B

�@���Ԏ��g�����i�T�M�ǁj

�@���̃y�[�W�́u�d�r�ǂe�l���W�I�D�D�D�v�Ƃ����^�C�g���ŃX�^�[�g���A���Ԏ��g�����Ɋւ���L������������������܂��B

�@�������A�d�r�ǂ͐��\�Ɍ��E������̂ōŋ߂͖T�M�ǂ��g�p�����e�l���W�I�Ɏ��g��ł��܂��B

�@�^��ǂe�l���W�I�Ŋ��x���グ����@�ł��������g�����ŃQ�C�����҂��͓̂���̂Œ��Ԏ��g�����ŃQ�C�����҂��̂�

�|�C���g�ɂȂ�܂��B

�@�Ƃ��낪�Nj��p�̂h�e�s�͎�ɓ���Ȃ��̂Ńg�����W�X�^���W�I�p�̂h�e�s���g�����ƂɂȂ�܂��B

�@���ɂ̓g���C�_���R�A�ɃE���^�����������Z���~�b�N�g���}�Ƌ��U�����Ăh�e�s�̑�p���l���Ă݂܂������A�ʓ|�Ȋ��ɂ�

���ʂ��o�܂���ł����B

�@�g�����W�X�^���W�I�p�h�e�s�͊������̑ψ����Ⴍ�����a�d�����|�����܂���B

�@���̏ꍇ�A�a�d�����S�T�u�ȉ��ɂ��Ă��܂��B

�@����͊������̑ψ�������܂����R���f���T�[�Ɉ�ʓI�ȓd�q��H�p�̂��̂��g���ׂł��B

�@���A�h�e�s�̓������͂Ȃ�ׂ��g��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B

�@��ʓI�Ȏg�p�ł͓����������ɂ͂a�d���ɋ߂��d�����|����A�������ɂ̓O�����h���x���ɋ߂��d�����|����ׂł��B

�@�ŋ߁A�W���e�l�X�[�p�[�ƂS���e�l�X�[�p�[�삵�܂����B

�@�W���e�l�X�[�p�[�ł́A���������̊��x�������܂������S���e�l�X�[�p�[�͊��x�s���ł����B

�@���҂ň���Ă���_�͂h�e�s���̂ƂR�Ɋǂ��g���Ă��邩�T�Ɋǂ��g���Ă��邩�ł��B

�@����ɂȂ�܂������Ԏ��g�����Ɋւ���������s���܂����B

�@�h�e�s

�@�^��Ǘp�h�e�s�͓��荢��ł����g�����W�X�^�p�h�e�s���ŋ߂ł͓��荢��ł��B

�@���g�p�̂h�e�s�͔�r�I���肪�y�ł����e�l�p�h�e�s�w�nj�������܂���B

�@���܂��܁A���������̂������ɔ����Ă��܂��̂ŏ�ɓ������̂���ɓ���܂���B

�@�ʐ^�̏㑤�̂h�e�s�́u�W���e�l�X�[�p�[�v�Ŏg�p�������̂ł��B

�@�R�C���̓K�C�h�t���̃{�r�����Y��Ɋ�����Ă��Ē��S�̃C���l�W�ŃC���_�N�^���X�̒������s���܂��B

�@�C���l�W�͉ɂ������������ɂ����ł��B

�@�P�[�X���O���͍̂���ʼno�傪�K�v�ł��B

�@���[�J�[���͕s���ł��B

�@�ʐ^�̉����̂h�e�s�́u�S���e�l�X�[�p�[�v�Ŏg�p�������̂ł��B

�@�悭��������S�T�T�j�g���̂h�e�s�Ɏ����悤�ȍ\�������Ă��܂��B

�@�����h���C�o�[�ŃR�A���₷���P�[�X����r�I�ȒP�ɊO���܂��B

�@�R�A�͞�F�ɒ��F����Ă��ă��[�J�[�͕s���ł��B

�@�l�i�͔��z�ł����B

�@�Q�̂h�e�s�̃Q�C�����r���Ă݂܂����B

�@���W�I�̏o�����l�i�A�\�������l����Ə㑤�ʐ^�̂h�e�s�̃Q�C���������Ǝv�����̂ł���

���ۂ͉����ʐ^�̂h�e�s���P�D�V�{���x�̃Q�C��������܂����B

�@���̎ʐ^�͉�H�A���A���͐M�����̏����͑S�ē����ɂ��Ăh�e�s�̂݊������ꍇ�̓��͂Əo�͂��r�������̂ł��B

�@�b�g�P�i���F�j�����͐M���A�b�g�Q�i���F�j���o�͔g�`�ł��B

�@�����̃V�O�i���W�F�l���[�^�̏o�͂��i���Ă���̂œ��͐M���ɂ̓m�C�Y������Ă��܂����o�͂͂h�e�s�ŋ��U���Ă���̂�

�Y��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�ǂ���̂h�e�s���ō��o�͂ƂȂ�悤�ɃR�A�����Ă��܂��B

|

|

| �W���e�l�X�[�p�[�h�e�s | �S���e�l�X�[�p�[�h�e�s |

�@�h�e�s���̂͏o�������������S���e�l�X�[�p�[�Ɏg�p���������ǍD�ł��B

�@����̎����͂S���e�l�X�[�p�[�Ɏg�p�����h�e�s�ɓ��ꂵ�R�ɊǂƂT�Ɋǂ̔�r�Ƃ��܂����B

�@�g�`�łb�g�Q�i�o�́j�̏c���X�P�[�����R�Ɋǂł͂Q�O�O���u�^�c�h�u�A�T�Ɋǂł͂T�O�O���u�^�c�h�u�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�R�Ɋǁ@�U�c�s�W

�@�����}

�@����g�`�i�N���b�N�Ŋg��^�u���E�U�̖߂�t�Ŗ{���ɖ߂�j

�@����d���@���@�P�D�Q���`

�@�Q�C���F�@�@�@��T�{

�@�R�Ɋǁ@�U�a�y�V

�@�����}

�@����g�`�i�N���b�N�Ŋg��^�u���E�U�̖߂�t�Ŗ{���ɖ߂�j

�@����d���@���@�Q�D�V���`

�@�Q�C���F�@�@�@��V�{

�@�T�Ɋǁ@�U�`�j�T�i�P�j

�@�����}

�@����g�`�i�N���b�N�Ŋg��^�u���E�U�̖߂�t�Ŗ{���ɖ߂�j

�@����d���@���@�S�D�U���`

�@�Q�C���F�@�@�@��Q�P�{

�@�T�Ɋǁ@�U�`�j�T�i�Q�j

�@��}�̌����̓Q�C���͑傫���ł����S�D�U���`���x����܂��B

�@�Q�C����������Ă�����d�������炵�����ꍇ�̓X�N���[���ɒ�R�����܂��B

�@�����}

�@����g�`�i�N���b�N�Ŋg��^�u���E�U�̖߂�t�Ŗ{���ɖ߂�j

�@����d���@���@�Q�D�V���`

�@�Q�C���F�@�@�@��P�W�{

�@��������

�@�g�����W�X�^�p�h�e�s�͐��̕s���̂��̂��o����Ă��܂���������͂��ꂪ����g���Ă݂Ȃ��Ɣ���܂���B

�@�R�Ɋǂ��T�Ɋǂ��u�g�e�������o���邱�Ƃ��O��ł����T�Ɋǂ̕����Q�C�����傫���B

�@�����͒��Ԏ��g�����P�i�ł����R�i�ڑ�����A���Ȃ�傫�ȍ��ɂȂ�܂��B

�@�Ǖ�

�@���̌�R�Ɋǂ̂U�g�`�T����肵���̂Ŏ����Ă݂܂����B

�@�����}

�@����g�`�i�N���b�N�Ŋg��^�u���E�U�̖߂�t�Ŗ{���ɖ߂�j

�@����d���@���@�P�D�R���`

�@�Q�C���F�@�@�@��P�T�{

�@�U�g�`�T�͂u�g�e�����p�̂R�ɊǂŒ��a�Ɏ����@�\��������J�\�[�h�ڒn�Ŏg�����Ƃ�z�肵�Ă��܂��B

�@���Ȃ��v���[�g�d���łT�Ɋǂɋ߂��Q�C��������܂����B

�@�s���z�u���U�`�j�T�^�T�U�T�S�Ɏ��Ă��ĂU�ԃs�����X�N���[���O���b�h�ł��邩�V�[���h�ł��邩�̈Ⴂ�����ł��B

�@�T�M�Njǔ��i�Q�j

�@�T�M�Njǔ��Ɋւ��Ă͊��ɐ����ς݂ł��B

�@���̌�A�ʂ̂e�l���W�I�삵�܂����B

�@�ȑO�̉�H�œ���͖�薳���̂ł������U���g������肭����Ȃ���肪����܂����B

�@�O���b�h�ɏ��e�ʂ���Ď��g���J�E���^�̓��͂�ڑ�����Ǝ��g�������ꂽ�蔭�U���~�܂����肵�܂��B

�@���邢�͎��g���J�E���^�����x�s���ɂȂ�ُ�l��\�������肵�܂��B

�@���g�����J�E���^�p�̃v���A���v����낤���Ƃ��l���܂������A���ǁA�v���[�g������M�������炤���ʼn������܂����B

�@�v���[�g�ɂP�O�O���̒�R��ڑ������̒�R�ɔ�������d����M���Ƃ��Ď��g���J�E���^��I�V���œǂݎ��܂��B

�@��̉�H�ɃI�V����ڑ����Œ���g���A�ő�U���̎��g���A�ō����g���̂R�_���B�e�����̂ʼn��ɃA�b�v���܂��B

�@�v���[�g�̓d���g�`�ł��̂Ŕg�`�̘c�݁A�d���̐�Βl�ɂ͈Ӗ�������܂���B

�@���g���ɂ�鑽���̐U���ω��͂�ނȂ��Ǝv���܂����A�傫�ȕω��͂܂����Ǝv���܂��B

�@�ω��̓r���Ńf�B�b�v��s�[�N�̖������Ƃ��m�F���܂����B

�@���g���͕K�v�Ƃ���͈͂��L���Ȃ��Ă��܂����o���R���ɒ���e�ʂ�ڑ����X�p�������܂��B

�@�~�L�T�[�ɂ͓�����H���珬�e�ʂ̃R���f���T�[����Đڑ����܂��B

�@���A�K�v�Ƃ����͈͂͂U�T�D�R�l�g���`�W�S�D�R�l�g���ł��B

�@�T�M�Ǎ����g����

�@�m���A�o���̖R�����l�ԂɂƂ��Ău�g�e�̑����͓���̂Ŏ����Ō��ʂ��m�F���Ȃ����H�����߂Ă��܂��B

�@���̃��W�I�͂a�d�����ő�S�W�u�ł��̂ő����̏ꍇ�J�\�[�h�o�C�A�X��R�������Ă��܂���B

�@�O�o�C�A�X���O���b�h���[�N�o�C�A�X�ł��B

�@�a�d������������Ɗ댯�ł��B

�@��H�P

�@�T�ɊǂT�U�T�S�v���O���b�h���[�N�o�C�A�X�œ��삳���Ă��܂��B

�@���͓�����H�͔��Œ�łW�Q�l�g���`�W�R�l�g���ōő�Q�C����������悤�ɍ��킹�Ă��܂��B

�@���͐M���͎��ۂ́A���Ȃ菬�������x���ł����A����ȏ�i��ƃm�C�Y�ɖ�����Ă��܂��̂ő傫�����Ă��܂��B

�@���ׂ̒l����H�}�ł͂P�D�S���g�ƂȂ��Ă��܂����P���g�`�Q�O���g�ő傫�ȍ��͖����œK�l������܂���B

�@���ɋ��U�_�߂��̓��o�͔g�`���A�b�v���܂����傫�ȃQ�C���͂���܂���B

�@�N���b�N�Ŋg��A�g��摜����u���E�U���u�߂�v�t�ŕ��A

�@���U���g�������Œ�ł����V�U�l�g���`�X�O�l�g���ŃQ�C���P�ȏ�ł����B

�@�X�O�l�g���`�X�T�l�g���ł̓Q�C���P�ȉ��ł����B

�@�n���̎�M���g�����m�F���ăg���}���ł����ʓI�Ȏ��g���ɍ��킹�܂��B

�@�R�A�o���R��������g���}���o���R���ɕς���ƌ��ʓI�ł��B

�@����U���`�ȏ㗬��Ă��܂����X�N���[���ɉϒ�R�����Č��炷���͉\�ł����Q�C����������Ǝv���܂��B

�@��H�Q

�@�T�U�T�S�v���O�o�C�A�X�œ��삳���Ă��܂��B

�@����d�����A���Ȃ葝���܂������Q�C���͑����܂���B

�@�a�d�����������̓J�\�[�h�Ƀo�C�A�X��R�����Ȃ��Ɗ댯�ł��B

�@�N���b�N�Ŋg��A�g��摜����u���E�U���u�߂�v�t�ŕ��A

�@��H�R

�@�R�ɊǂU�g�`�T���O���b�h���[�N�o�C�A�X�œ��삳���Ă��܂��B

�@����d���͂P�D�Q���`�Ə��Ȃ��̂ł����Q�C���͂���悤�ł��B

�@�U�g�`�T�͒��a�Ɏ����@�\�������Ă��ăJ�\�[�h�ڒn�Ŏg���悤�ɍ���Ă���Ƃ̎��ł��B

�@��A�s����ŏo�͂����͂ɉe����^����悤�Ȋ����ł��B

�@���ۂ̓��͐M���͂��Ȃ背�x�����Ⴂ�̂Ŗ�薳���̂�������܂���B

�@�U�g�`�T�̃s���z�u�͂U�`�j�T�^�T�U�T�S�Ɩw�Ǔ����łU�ԃs�����V�[���h���X�N���[���O���b�h���̈Ⴂ�ł��B

�@�N���b�N�Ŋg��A�g��摜����u���E�U���u�߂�v�t�ŕ��A

�@��H�S

�@�U�g�`�T���[���o�C�A�X�Ŏg���Ă݂܂����B

�@����d���͂R�{�ɂȂ�܂����B

�@���͂ɃI�V���̃v���[�u��ڑ������Ƃ��̗U���m�C�Y�Ŕ��U���Ă��܂������͑ł���܂����B

�@��H�T

�@�O���b�h�ڒn��H�������Ă݂܂������B

�@��H�A�萔�͂܂����ߐ�Ă��܂���B

�@�Œ�g���}�ł̓Q�C���̂�����g���͈͂͋����悤�ł��B

�@��r�I�������g���ŃQ�C�����傫���悤�ł��B

�@���׃C���_�N�^�͍��܂ł��傫�Ȓl���ǂ��悤�ł��B

�@�N���b�N�Ŋg��A�g��摜����u���E�U�́u�߂�v�t�ŕ��A

�@�j���[�r�X�^�̓���`�F�b�N

�@�V�W�X�T�������������̂œ�����m�F���܂����B

�@�j���[�r�X�^�͕s�Ǖi�������Ƃ����L�����������Ƃ�����ׂł��B

�@�^�U�͔���܂������ۑ��ŒZ���ȃs��������Ă���̂ŐڐG�s�ǂ��S�z�ɂȂ�܂��B

�@�j���[�r�X�^�͂U�b�v�S�͗L���ł������́A���܂�l�C�������悤�ł��B

�@���^�Ńq�[�^�[�d������������r�I�Ⴂ�a�d���Ŏg����A�������g���Ŏg���铙�̗��_������܂��B

�@

�@��̎ʐ^�͍�����\�P�b�g�A�V�W�X�T�A�\�P�b�g�ɑ��������V�W�X�T�ł��B

�@�{�̂̑傫���͂P�O�����p�̃g�����W�X�^�p�h�e�s���炢�ł��B

�@

�@�\�P�b�g�͏������ČŒ肪����̂Ń\�P�b�g�Ƀ��[�h���c�t�����A���̂܂ܔ��c�t�����鎖�ɂ��܂����B

�@�����H

�@�e�l���W�I�Ŋ��x���グ��ɂ͒��Ԏ��g�����ŃQ�C�����҂������d�v�Ƃ������ňȑO�A���Ԏ��g���̃Q�C���𑪒肵��

���Ƃ�����܂��B

�@���̎��̋��Ɣ�r���Ă݂܂��B

�@�����A�V�W�X�T�𒆊Ԏ��g�������Ɏg���\��͂���܂���B

�@�ȑO�̎����Œ��Ԏ��g�����ł͂T�Ɋǂ̕����Q�{�ȏ�Q�C�����҂��܂����B

�@���Ԏ��g�g�����X�̓g�����W�X�^���W�I�p�̂P�O�����p�̂��̂ł��B

�@�^��Ǘp�̂��̂͂k���傫���b���������Ǝv���܂��B

�@����g�`

|

|

|

|

|

| �T���v���P�g�` | �T���v���Q�g�` | �T���v���R�g�` | �T���v���S�g�` | �T���v���T�g�` |

�@�T���l�C�����N���b�N����Ɗg��g�`�������܂��B

�@�g��g�`����̓u���E�U�́u�߂�t�v�Ŗ{���ɖ߂��Ă��������B

�@�����H�́u�h�m�v�ɂb�g�P�̃v���[�u�i���F�g�`�j�u�n�t�s�v�ɂb�g�Q�̃v���[�u�i���F�g�`�j��ڑ����܂��B

�@�b�g�P�̏c�X�P�[�����O�D�P�u�^�c�h�u�A�b�g�Q���P�u�^�c�h�u�ł��̂Ŕg���l�������ł���P�O�{�̓d�����o��

���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B

�@���͂͂Q�Q���e�̃R���f���T�[�œd���������܂��B�i�O���b�h�ɂ͉��F�g�`�̖�P�^�Q�̓d���������܂����B�j

�@�T���v���P

�@�q�[�^�[�d���P�R�Q���`�A�v���[�g�d���Q�D�P���`�A�Q�C����X

�@�T���v���Q

�@�q�[�^�[�d���P�Q�W���`�A�v���[�g�d���Q�D�Q���`�A�Q�C����P�P

�@�T���v���R

�@�q�[�^�[�d���P�Q�W���`�A�v���[�g�d���Q�D�W���`�A�Q�C����P�O

�@�T���v���S

�@�q�[�^�[�d���P�Q�W���`�A�v���[�g�d���Q�D�S���`�A�Q�C����P�O

�@�T���v���T

�@�q�[�^�[�d���P�R�S���`�A�v���[�g�d���R�D�U���`�A�Q�C����P�P

�@�R�Ɋǂ̈׃Q�C���͑傫���L��܂��l�s�ǂ̂U�c�s�W���T���x�ł������̂Ŕ�r�I�ǍD�ł��B

�@���܂łR�Ɋǂł͂U�g�`�T�̂P�T���ō��ł����B

�@�T�Ɋǂł͗Ⴆ�U�`�j�T�͂Q�O�ȏ�o�܂��B

�@�i�Q�l�j�d�r��

�@�T�U�V�U�����H

�@�T�U�V�W�����H

|

|

| �T�U�V�U�g�` | �T�U�V�W�g�` |

�@��r�ׂ̈ɓd�r�ǂ̔g�`���B���Ă݂܂����B

�@�T�U�V�U�͂R�O�O�l�g�����x�܂Ŏg���鋅�ł����Q�C���͂R�D�Q�{���x��������܂���B

�@�h�����P�P�V���`�A�h�����P�D�W���`

�@�T�U�V�W�͂���Ɏ��g�������̒Ⴂ�d�r�ǂł����T�Ɋǂ̈׃Q�C���͂R�D�U�u���x�łT�U�V�U���傫���Ȃ��Ă��܂��B

�@�h�����T�O���`�A�h�����P�D�P���`

�@�o�͂̈ʑ��x�ꂪ�ڗ����܂��B

�g�b�v�y�[�W�@�@�u�d�q��H�v�̃g�b�v�@�@