トップページ

電子回路のページのトップ

単電源イヤホン専用スーパー

画像をクリックすると拡大表示されます。

拡大画像からはブラウザの「←戻る」ボタンで戻ってください。

以前、5極管コンバータを試しています。

1T4−SF、6088では好結果が得られましたが非力な6418ではどうか試してみました。

回路はイヤホン専用の3球スーパーです。

もう1球追加すればスピーカーを鳴らすことも可能ですが6418では実用的な音量でスピーカーを鳴らすのは

大変です。

回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

コンバータの回路は1T4−SF、6088の時と同じです。

ただ、6418はゲインが小さいので局発コイルへのカップリングコンデンサーの値を大きくしないと高い周波数で発振が

止まってしまいます。

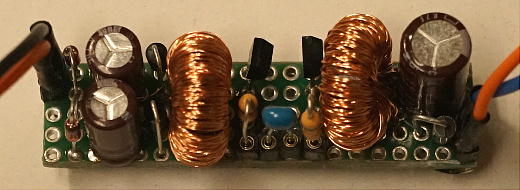

DC/DCコンバータ

ラジオのB電源は24V1.2mAを必要とします。

スペースに余裕が無いので回路が簡単でノイズが比較的少ないロイヤーの回路(の変形)を使用しました。

もともと、この回路は効率が低く、さらに今回は小電力の為、非常に効率が低くなっています。

効率は35%程度ですが電力の絶対値が小さい為、電池の負担は大きくありません。

入力電圧1.5Vの時、入力電流60mA程度になります。

ヒーター電流30mAと合わせて1.5V90mA程度となるので単3電池1本で30時間程度の放電時間となります。

(電池応用ハンドブックによります)

特性グラフの終止電圧は0.9Vですので実際の使用時間は15〜20時間程度と思われます。

トランスを換えてみた

効率が50%以下というのは気に入りません。

鉄心のトランスなら効率は上がるかもしれないと思い、トランスを交換してみました。

鉄心は販売されていないので既製のトランスを分解するしかありません。

可能な方法は市販されている山水のトランスを利用することです。

しかしながら山水のトランスは結構、高価ですし、未使用新品を分解するのは気が引けます。

幸い手元にはジャンク基板から外したパルストランスSF−2Aが何個かあり、パルストランスとして使う予定も無いので

、これを使うことにしました。

鉄心は薄いEI型の鉄板を違い違いに1枚ずつ重ねていくので分解、組み立てが非常に大変です。

分解にはカッターナイフのような薄い刃を鉄心の隙間に差し込んで剥がすようにして1枚ずつ抜いていきます。

全部鉄心を抜いてボビンを取り出します。

ボビンに最初に巻いてあった巻き線は取り除きます。

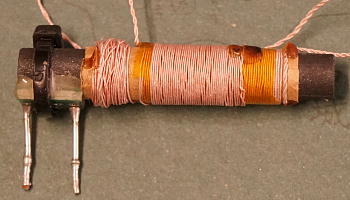

ボビンに線を巻きます。

一次巻き線は0.26mmUEWを60回−CT−60回、二次巻き線は600回程度巻き、実際に動作させて巻き数を調整

しました。

従って二次巻き線を上側に巻いています。

巻き数の調整は簡単ですが、その都度、鉄心を抜き差しするのが非常に大変でした。

トランスを交換したところ発振周波数が200Hz位に下がり空中伝搬ノイズは減りましたが効率は、さらに下がりました。

使用部品

バーアンテナ

バーアンテナは、あさひ通信のSL−55Xです。

このアンテナは現在は入手出来ません。

このSL−55Xも以前に製作したラジオをバラして確保したものです。

今回は二次巻き線を使用するのですが外したSL−55Xは二次巻き線が除去されていたので巻き直しました。

二次巻き線の巻き数は一次巻き線の1/2〜1/3が適当と判断しました。(根拠無し)

一次巻き線の巻き数は判らないのでインダクタンスで比較します。

巻き数が1/2になるとインダクタンスは1/4(二乗)になります。

ハトロン紙で巻き枠を作り、0.1mmのUEWを90〜100uHとなるように巻きました。

これくらいのインダクタンスでは密着巻きしても分布容量の影響は無いようです。

一次巻き線と二次巻き線のスペースが少し大きいので感度が落ちている可能性があります。

バリコン

一般的に販売されているトランジスタラジオ用のポリバリコンです。

国産品と思われるもので300円〜400円程度します。

100円程度で買える中国製のものはトラブルが多いです。

OSCコイル

市販のトランジスタ用10mm角のものを使用しました。

巻き線は全て取り除きコアだけを使用します。

巻き線は0.06mmのUEWを使用しました。

最初に二次巻き線を30回巻きます。

その上に一次巻き線を同じ方向に巻きます。

巻き始めから30回でタップとします。

巻き終わりまでは回数ではなくインダクタンスで判断します。

外側のコアを外した状態で巻き始め−巻き終わりのインダクタンスが150uH位になればOKです。

念の為、結果を確認しておきます。

トリマーは中央の位置にしておきます。

バリコンの容量を最大にして共振周波数を確認し、530KHz+455KHzに共振すればOKです。

バリコンの容量を最小にして共振周波数を確認して1605KHz+455KHzに共振すればOKですが可変範囲が狭い場合は

トリマを減らしてコアを入れます。

実際の回路に組み込めば分布容量が若干増え、同調周波数は少し下がるので、調整範囲は若干、余裕をみておきます。

一次巻き線のタップを使用すれば真空管の入力容量の影響が軽減されるので、周波数可変範囲が広くなります。

ポリバリコンで周波数範囲が取れないときはタップを使えば1V6を使った場合でも範囲が取れるようになります。

ただし、トランジスタ用のOSCコイルはタップの位置が低すぎるので、今回のように巻き直します。

IFT

これも市販の10mm角の物で無改造です。

二次巻き線を使っていないのでコアの色は何でも良いと思いますが二次巻き線を使う場合は黒色コアのものを購入するのが

良いと思います。

真空管のIFTよりインピーダンスは低いと思いますが共振すればインピーダンスは上がるので何とか使えます。

低周波チョーク

山水のST−30を使用しました。

ケース

ケースはタカチSW−125を使用しています。

製作したラジオ

|

|

| 製作したラジオ | ラジオ内部 |

製作結果

当地のローカル局3局(639KHz、882KHz、1404KHz)実用的に聞こえますが大きな音は出ません。

電池電圧が1.5Vの時、入力電流は90mAでしたので放電終止電圧を0.9Vとすると30時間程度は使用出来るはずですが

実用的に聞けるのは15時間程度と思われます。

追補>

電池の持ちを確かめてみました。

当地のローカル局は639KHz、882KHz、1404KHzの3局しかありません。

トラッキング調整も済み、AGCも多少は効いているので大きな感度差はありませんが、中でも若干、音量の小さい

1404KHzで確認しました。

新品の単3電池の電圧は1.62Vあり、B電圧は24.6Vでした。

真空管の能力が小さい為、大きな音は出ませんが十分実用的な音量で効くことが出来ます。

連続20時間の通電で電池電圧は1.23Vになり、B電圧は19.2Vでした。

音は若干、小さくなりましたが十分実用的に聞こえます。

連続30時間の通電で電池電圧は1.04Vになり、B電圧は16.6Vでした。

音量はゲルマニュームラジオ程度になりましたが内容は確認できます。

選局が大変になりました。

電池電圧1V以下でも0.9V程度までは受信出来ますが内容が聞き取れません。

2019/04:回路図の修正

電池電圧が低下した時の感度や音量の低下、その他を改良する為、回路定数を変更しました。

<変更点>

・ ヒーター回路の気休めのフィルターを除去しました。

完全に除く予定でしたが1Ωを残しました。(4.7Ω→1Ω)

・ 初段と2段目のプレート電流を増やしゲインを上げました。

これに伴いアンテナ同調回路、局発同調回路へのカップリングコンデンサーの容量を各々減らしました。

・ 周波数カウンタ部のコンデンサーの容量を増やしました。(1pF→2pF、7pF→10pF)

自作周波数カウンタの電源の電池電圧が低下したとき感度不足になる為です。

・ AGCの効き具合を弱くし、時定数を長くしました。

・ B電圧の逆接続保護ダイオード(CVCC電源を使用して調整したときの保護用)を直列接続から並列接続に変更。

(ロス電圧が0.6V減った)

・ 電源スイッチの後に0.2Ωの抵抗を入れました。

容量が沢山ぶら下がっているのでスイッチの接点を心配しました。

心配は不要か効果があるかどうかは不明です。

1.5Vの時22mVの電圧降下が発生します。

2019/04:DC−DCコンバータの修正

ラジオのB電流が増えた事と出力電圧を若干上げる目的でトランスを巻き直しました。

結果的にDC−DCコンバータの入力電流は1.5Vの時80mAに増えました。

ただ、ラジオが0.9Vまで聞こえるようになったので電池の持ちは悪くはなっていないと思います。

コアの絶縁

#75フェライトコアは導電性があります。

一次巻き線、二次巻き線をこのまま重ね巻きすると漏れ電流が発生して誤動作する事があります。

コアの寸法が大きければ絶縁テープ等を巻くことが出来るのですが1/2インチのコアでは大変です。

今回はスプレー塗料を吹き付けて絶縁しました。

本来なら、この手の用途に適した塗料が有ると思われますが手持ちに無いので車の修正塗装に使う透明のアクリルラッカーを

使いました。

周波数が低いので損失の影響は無いと思います。

小電力ですので発熱の影響も無いと思います。

まず、コアに塗料を吹き付けて乾燥させます。

この上に0.26mmUEWを24回バイファイラ巻きします。

この状態で、もう一度塗装し、乾かしてから0.1mmUEWを240回位巻いて二次巻き線とします。

二次巻き線は多めに巻いて巻き数を減らしながら出力電圧を調整します。

修正結果

回路修正の効果は有り、当地のローカル局3局が電池電圧0.9V程度まで聴けるようになりました。

ただ、電池電圧0.9Vでは高い周波数の選局がクリチカルになります。

電池電圧1.5Vの時の電源電流は110mA(ヒーターとDC−DCコンバータの合計)です。

電池電圧1.25Vの時の電源電流は70mAまで下がります。

新品のアルカリ電池を使えば20時間程度は使えると思います。

電池が新しい時は夜間に若干の遠距離局も聴けます。

6418はgmが小さいので回路定数を最適化しトラッキング調整を慎重に行わないと性能が出ません。

DC−DCコンバータのノイズの影響は全くありません。

単電源イヤホン専用レフレックススーパー

さらなる省電力を目指して2球レフレックススーパーを製作しました。

回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

基本的には前回の回路と同じですが中間周波増幅と低周波増幅を共用(レフレックス)したので2球となっています。

5極管コンバータの回路は回路定数にポイントがあり、毎回試行錯誤で決定しています。

結構面倒ですが上手くいけば変換管(1V6等)と同程度の感度があります。

同調回路と局発回路の干渉を減らすのとゲインが相反するのでバランスを取る必要があります。

・同調回路の2次巻き線は同調巻き線の巻き数の1/2程度にする。

・発振は、弱めにするのが良いようですが発振が止まらない程度にする。

回路図のC12は大きすぎると高い周波数で異常発振し、小さすぎると低い周波数で発振が止まります。

電池電圧が高い時と低い時で試す必要があります。

・C13は大きいほど感度が上がりますが、分布容量が増え、高い周波数が共振しなくなり、局発との干渉が大きく

なります。

・R5を大きめにしてプレート電流を少な目にします。

・C2が無いと感度が下がります。

7PF〜10PF程度が良いようです。

この事は最初に5極管コンバータを考えた時に偶然発見しましたが理由は解りません。

レフレックスによる異常発振や音質悪化等のトラブルはありません。

6418を使った回路では感度に限界があり、アンテナに依存しますが、このケースでは大きなバーアンテナは

収納出来ません。

ケースの内側に20cm位のワイヤーアンテナを貼り付けています。

大した効果は無く、分布容量の増加で受信の最高周波数が下がります。

使用部品

真空管

6418をを2本使用しています。

ちょっと前には10本4千円程度で売られていたので2回ほど購入した記憶があります。

小型でヒーター電流が10mAと少ないですが、その分、性能が低く実用的なラジオを作るには難があります。

ポリバリコン

ミズホ通信のPVC−20Yという事で通販サイトから購入したのですがニセモノでした。(上の写真)

10個程纏めて購入したので不本意ですが消費しなければなりません。

上の写真で左が本物ですが正面から見ると区別がつきません。

本物にはPという文字が印刷されています。

側面を見ると構造が違っていることが判ります。

取り付け面からローターまでの寸法が本物(左)の方が大きくなっています。

従って本物の方が若干、長い取り付けビスが使えます。

ニセモノは耐久性やトラッキング誤差が心配になります。

バーアンテナ

前回、平型バーのSL−55Xを使用したのですが手持ちを使い切ってしまいました。

互換品ということでAR−55Xというバーアンテナを購入したのですが、これは使えません。

まずコイルが固くて動かずインダクタンスの調整が出来ません。

またリッツ線が細くて切れそうです。

スーパー用の親子バリコンの親側の容量は150pF程度ですのでバーアンテナのインダクタンスは

600uH程度必要です。

一重に巻くには出来るだけ細いリッツ線を出来るだけバーに密着して巻かないと600uHにならないので、このような

結果になったと思われます。

仕方がないので自作することにしました。

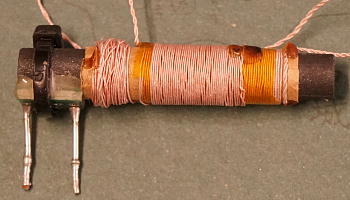

フェライトバーはφ8×50mm、リッツ線は少し太い0.07mm×7芯を使用しました。

当然一重では巻ききれないので二重に巻いています。

二次巻き線は狭いスペースに多重に巻いています。

巻き数は数えずインダクタンスで合わせています。

二次巻き線の巻き数は一次巻き線の1/2程度です。

下の写真が製作したバーアンテナです。

OSCコイル

市販の10mm角トランジスタラジオ用(赤コア)の巻き線を全て除き、巻き直します。

まず二次巻き線を35回巻きます。

巻き始めを初段IFTに、巻き終わりはB+に接続します。

その上に重ねて二次巻き線を同じ方向に巻きます。

巻き始めをGNDに接続し35回巻いてセンタータップに接続し、さらに65回巻いて子バリコンに接続します。

巻き数は製品により若干の増減が必要な場合があります。

IFT

これも10mm角のトランジスタ用のIFTを無改造で使っています。

二次巻き線も中間タップも使っていないのでコアの色は何でも構いません。

チョークトランス

山水のST−30です。

セラミックイヤホンは端子間容量が0.02uF程度あるので接続は回路図のようにステップダウンした方が

良いようです。

ポリバリコン、VR取り付けブラケット

ポリバリコンとVRを基板に取り付けるブラケットです。

30mm×30mm×0.8tアルミアングルを加工しました。

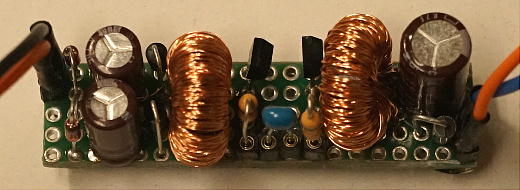

DC/DCコンバータ

負荷(B電源)は24Vで1mA以下です。

出力電圧は定電圧ダイオードでクリップされるので23.8V(実測)になります。

電源表示のLED等のロスがあるのでB電圧の最大値は22V程度になります。

上の写真は製作したDC/DCコンバータです。

ベース抵抗とノイズ吸収用のコンデンサーは丸ピンICソケットに挿入し、最適値が選べる様にしてあります。

上の写真はコンバータのコレクタ波形です。(クリックで原寸表示)

発振周波数は1.5KHzです。

この周波数はコアと巻き線により決まります。

一次巻き線の巻き数が多いほど低く、コアの透磁率が大きいほど低くなります。

振幅は電源電圧の2倍です。

負荷電流の小さなコンバータは効率を上げるのが難しいです。

最初、ベース抵抗を10KΩにしていました。

この時は電池電圧1.5Vの時、電源電流は23mAで効率は55%程度でした。

ただ、製作したラジオの減電圧特性が悪く実用的に聴けるのは1.3V程度まででした。

電池電圧の低下時のB電圧を多少でも上げる為にベース抵抗を1KΩにしました。

二次巻き線の巻き数を1割程度多くしました。

その結果、1.2V以下でも聞こえるようになりました。

1.5V時の電源電流は50mA程度に増えましたが二次電圧が上がっているのでラジオの動作時間は

若干増えていると思います。

製作したラジオ

|

|

|

|

| 回路基板 | スピーカーを鳴らす | 製作したラジオ | ラジオ内部 |

製作した基板には空きスペースがあったので6418を1球とST−30を改造した出力トランスを追加してスピーカーが

鳴るか試してみました。

残念ながらスピーカーの音量は実用的では無く、即、断念しました。

出力トランスと出力球を取り除いてケースに収めました。

ケースの内側、基板の下側にはアルミ板を貼ってあります。

製作結果

地元のローカル局(639KHz、882KHz、1404KHz)が実用的に聴けるのは

電池電圧1.1V程度までです。

電源電流は1.5Vの時ヒーターとDC/DCコンバーター合計で75mA程度です。

終止電圧0.9Vなら連続40時間程度持つと予想されますが1.1Vですので連続20時間程度と思われます。

DC/DCコンバータのノイズ、レフレックスによる異常発振、音質劣化はありません。

6418で実用的なラジオを作ることは結構厳しいものがあります。

電池管は直熱ヒーターですので電源投入と同時に動作しますが1分程度経つと感度が少し上がるようです。

トップページ 「電子回路」のトップ