僩僢僾儁乕僕

丂丂丂

揹巕夞楬偺儁乕僕偺僩僢僾

丂侾丏俆倁扨揹尮係媴僗乕僷乕嘨

丂夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝昞帵偝傟傑偡丅

丂奼戝夋憸偐傜偼僽儔僂僓偺乽仼栠傞乿儃僞儞偱栠偭偰偔偩偝偄丅

丂梋偭偨俆俇俈俉偺妶梡

丂俀擭偪傚偭偲慜偵揹抮娗偵揹抮娗儔僕僆傪嶌傝巒傔偨偺偱偡偑丄僒僽儈僯僠儏傾娗偺擖庤偵偼嬯楯偟傑偟偨丅

丂摉帪丄偁傞捠斕僒僀僩偱俇係侾俉偲俆俇俈俉偑埨偔攧傜傟偰偄偨偺偱奺乆俀侽杮埵傪峸擖偟傑偟偨丅

丂俇係侾俉偼彫宆偱僸乕僞乕揹棳偑侾侽倣俙彮側偄偺偑挿強偱偡偑幚梡揑側儔僕僆傪嶌傞偵偼旕椡偱偡丅

丂寢嬊丄俇係侾俉傪巊梡偟偨儔僕僆偼杦偳暘夝偝傟丄敳偄偨俇係侾俉偑戲嶳丄巆偭偰偄傑偡偑崱屻丄妶梡偝傟傞壜擻惈偼崱偺強

偁傝傑偣傫丅

丂俆俇俈俉偼埨壙偱擻椡揑偵偼廫暘偱偡偑掅偄俛揹埑偱偼俇侽俉俉偺曽偑挷巕偑椙偔丄壗杮偐傪抲偒姺偊傑偟偨丅

丂俇侽俉俉偼僸乕僞乕揹棳偑俀侽倣俙偲彮側偔丄俙俵廃攇悢掱搙偱偼桳棙偩偲姶偠傑偟偨丅

丂崱夞丄惢嶌偟偨儔僕僆偼丄偙偺帪敳偄偨俆俇俈俉傪係杮巊梡偟偰偄傑偡丅

丂偙偺儔僕僆偼枅擔丄巊梡偡傞栚揑偱惢嶌偟傑偟偨丅

丂堦斣丄婥偵側傞偺偼儔儞僯儞僌僐僗僩偱偡丅

丂僯僢働儖悈慺扨俁揹抮傪俀杮僷儔偵偟丄楢懕侾俀帪娫掱搙偺摦嶌傪尒崬傫偱偄傑偡丅

夞楬恾

丂夞楬恾傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝昞帵偝傟傑偡丅

丂奼戝恾偐傜杮暥偵栠傞偵偼僽儔僂僓偺仼栠傞杢傪巊梡偟偰偔偩偝偄丅

丂夞楬偼慜夞惢嶌偟偨侾丏俆倁扨揹尮係媴僗乕僷乕嘦偲杦偳摨偠偱偡丅

丂偨偩俆俇俈俉偼俛揹埑偑掅偄偲揹棳偑棳傟偵偔偄偺偱係俇乣係俉倁掱搙偵忋偘偰偄傑偡丅乮揹抮揹埑侾丏俆倁帪乯

丂巊梡晹昳

丂僶乕傾儞僥僫

丂慜夞摨條侾侽冇亊俀侽們倣偺僼僃儔僀僩朹偵侽丏侾倣倣亊俀侽恈偺儕僢僣慄傪姫偒傑偟偨丅

丂嵟弶丄僴僩儘儞巻偱姫偒榞傪嶌傝僐僀儖偺埵抲傪挷惍弌棃傞傛偆偵偟偰偁傝傑偡丅

丂摨挷姫偒慄偼僀儞僟僋僞儞僗偑俁侽侽倳俫埵偵側傞傛偆偵姫偄偨偺偱姫偒悢傪婰榐偟偰偄傑偣傫偑俇侽夞掱搙偩偲巚偄傑偡丅

丂擇師姫偒慄偼揔摉偱偡偑俇俆倳俫丄俁侽夞掱搙偩偲巚偄傑偡丅

丂僶儕僐儞

丂儔僕僆擭偐傜峸擖偟偨俀俋侽倫俥亄侾俀侽倫俥偺恊巕僶儕僐儞偱偡丅

丂俷俽俠僐僀儖

丂巗斕偺僩儔儞僕僗僞梡侾侽倣倣妏偺傕偺傪巊梡偟傑偟偨丅

丂姫偒慄偼慡偰庢傝彍偒僐傾偩偗傪巊梡偟傑偡丅

丂姫偒慄偼侽丏侽俇倣倣偺倀俤倂傪巊梡偟傑偟偨丅

丂嵟弶偵擇師姫偒慄傪俀俉夞姫偒傑偟偨丅

丂偦偺忋偵堦師姫偒慄傪摨偠曽岦偵姫偒傑偡丅

丂姫偒巒傔偐傜俀俉夞偱僞僢僾偲偟偟偨丅

丂姫偒廔傢傝傑偱偼夞悢偱偼側偔僀儞僟僋僞儞僗偱敾抐偟傑偡丅

丂奜懁偺僐傾傪奜偟偨忬懺偱姫偒巒傔亅姫偒廔傢傝偺僀儞僟僋僞儞僗偑侾係侽倳俫埵偵側傟偽俷俲偱偡丅

丂俬俥俿

丂偙傟傕巗斕偺侾侽倣倣妏偺暔偱柍夵憿偱偡丅

丂婎杮捠傝墿僐傾丄敀僐傾丄崟僐傾偺弴偵巊梡偟傑偟偨偑丄偳偺僐傾傪巊偭偰傕摨偠偱偡丅

丂掅廃攇僠儑乕僋

丂儔僕僆彮擭偺俛俿亅俠俫亅俋偱偡丅

丂弌椡僩儔儞僗

丂儔僕僆彮擭偺俛俿亅俷倀俿亅侾俽偱偡丅

丂僗僺乕僇乕

丂偙傟傕儔僕僆彮擭偱峸擖偟偨傕偺偱乽彫宆僗僺乕僇乕乿偲偄偆柤徧偱斕攧偝傟偰偄傞傕偺偱偡丅

丂働乕僗

丂儂乕儉僙儞僞乕偱斕攧偝傟偰偄偨僷乕僣儃僢僋僗偱偡丅

俢俠乛俢俠僐儞僶乕僞

丂俢俠乛俢俠僐儞僶乕僞偼儅僀僐儞偺俹倂俵儐僯僢僩傪巊梡偟偰偄傑偡丅

丂侾丏俆倁偱偼儅僀僐儞偑摦嶌偟側偄偺偱曗彆揹尮偱俁丏俁倁傪敪惗偟偰偄傑偡丅

丂岠棪偼尦乆崅偄偺偱偡偑擇師姫偒慄偺姫偒悢傪旝挷惍偟偰丄偝傜偵岠棪傪忋偘偰偄傑偡丅

丂夞楬恾偺姫偒悢偼愝寁帪偺栚埨偱丄幚嵺偵偼姫偒悢傪旝挷惍偟偰偄傑偡丅

丂僐傾偵仈係俁嵽傪巊梡偟偨応崌丄俀侽俲俫倸乣侾侽侽俲俫倸偱岠棪偑忋偑傝傑偡偑丄崱夞偼俀侽俲俫倸偵偟偰偄傑偡丅

丂侾侽俲兌偺僟儈乕晧壸傪愙懕偟擖椡揹埑傪侾丏俆倁偟偨偲偒晧壸揹埑偼係俉丏俈倁偲側傝岠棪偼俉俆亾偱偡丅

丂偨偩偟丄嫮楏側嬻拞揱斃僲僀僘傪敪惗偡傞偺偱尩廳偵僔乕儖僪偟偰偄傑偡丅

丂俀侽俲俫倸埲壓偵偡傞偲嬻拞揱斃僲僀僘偼尭傞偺偱偡偑丄敪怳廃攇悢偑壜挳廃攇悢偵擖偭偰偔傞偺偱揹尮夞傝偺僲僀僘懳嶔偑

昁梫偵側偭偰偒傑偡丅

丂僯僢働儖悈慺揹抮傪巊梡偟偨偲偒偺夁曻揹傪杊巭偡傞堊偵揹抮揹埑偑侾倁埲壓偵側偭偨偲偒揹尮昞帵俴俤俢傪揰柵偝偣偰

偄傑偡丅

儅僀僐儞偺僾儘僌儔儉

///////////////////////////////////////////////

// 揹抮娗儔僕僆俛揹尮 global.h //

// 乮侾丏俆倁揹尮嘦乯 //

// 2018/12/4 PIC12F1822 MikroC Ver4.60 //

///////////////////////////////////////////////

#ifndef _GLOBAL_H

#define _GLOBAL_H

///// 宆偺抁弅柤徧

typedef unsigned char uchar;

typedef unsigned int uint;

typedef unsigned long ulong;

///// A/d

typedef union{

int adw;

char adb[2];

}ADDATA;

extern ADDATA addata;

extern int btvb;

extern uchar adf;

extern void ad_init(void);

extern void bt_volt(void);

#endif

///////////////////////////////////////////////

// 揹抮娗儔僕僆俛揹尮 adconv.c //

// 乮侾丏俆倁揹尮嘦乯 //

// 2018/12/4 PIC12F1822 MikroC Ver4.60 //

///////////////////////////////////////////////

#include "global.h"

ADDATA addata;

int btvb; //揹抮揹埑

uchar ad_cnt; //俙俢曄姺夞悢

uchar adf; //俙俢姰椆

uint adbuffb; //墘嶼僶僢僼傽

void ad_init(void){

ad_cnt = 0;

adf = 0;

adbuffb = 0;

ANSELA = 0x1; //AN0

FVRCON = 0x82; //A/D REFF = 2.048

ADCON1 = 0x93; //塃媗傔丄Fosc/8, FVR

}

int ad_conv(uchar ch){

ADCON0 = ch << 2; //ch set

ADCON0.ADON = 1; //A/D巊梡

Delay_ms(1);

ADCON0.GO = 1; //A/D START

while(ADCON0.GO);

addata.adb[0] = ADRESL;

addata.adb[1] = ADRESH;

return addata.adw;

}

void bt_volt(void){

adbuffb += ad_conv(0);

ad_cnt++;

if(ad_cnt == 32){ //32夞偺暯嬒

btvb = 2 * (adbuffb >> 5); //2mVx暘埑斾/32

adbuffb = 0;

ad_cnt = 0;

adf = 1;

}

}

///////////////////////////////////////////////

// 揹抮娗儔僕僆俛揹尮 radp1r55.c //

// 乮侾丏俆倁揹尮乯 //

// 2018/12/4 PIC12F1822 MikroC Ver4.60 //

///////////////////////////////////////////////

// CLOCK 4MHz

// Oscillator INTOSC, Watchdog controlled by SWDTEN bit, Power-up Timer ON,

// MCLR Pin OFF, Code Protection OFF, Data Protection OFF,

// Brown-out Reset ON, Clock Out OFF, Int/Ext Switchover OFF,

// Fail-safe Clock Monitor OFF, F-Memory Self W-protection OFF, Pll OFF

// Stack Of/Uf Reset ON, Brown-out Reset 2.5V, Debug OFF, LVP OFF

#include "global.h"

void main(){

uchar ledf = 0;

uint _delay = 1;

OSCCON = 0x6b; //撪晹 4MHz

OPTION_REG = 0xf; //僞僀儅乕侽娭楢僟儈乕

APFCON = 0x3; //ALTERNATE CCP

LATA = 0x0; //弌椡 OFF

TRISA = 0x9; //RA0,RA3擖椡

WPUA = 0; //僾儖傾僢僾偟側偄

WDTCON = 0xf; //僂僆僢僠僪僢僌128mS

ad_init(); //AD init

asm CLRWDT; //WDT CLR

CCP1CON = 0x8c; //PWM ACTIVE H

PR2 = 49; //僒僀僋儖僞僀儉(49+1) x 1u = 50uS

CCPR1L = 25; //僨儏乕僥傿乕 25 x 1uS 傪僙僢僩

T2CON = 0x4; //T2 ON 僾儕僗働乕儔乕柍偟

PWM1CON = _delay; //僨傿儗乕傪僙僢僩

while(1){

asm CLRWDT; //WDT CLR

bt_volt(); //揹抮揹埑寁應

if(adf){

if(btvb < 1000) ledf = ~ledf; //侾倁埲壓偱揰柵

else ledf = 0xff; //偦傟埲忋偱楢懕揰摂

adf = 0;

}

if(ledf) LATA.B2 = 1; //俴俤俢丂俷俶

else LATA.B2 = 0; //俴俤俢丂俷俥俥

Delay_ms(20);

}

}

丂惢嶌偟偨俢俠乛俢俠僐儞僶乕僞乕

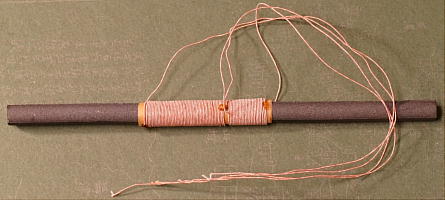

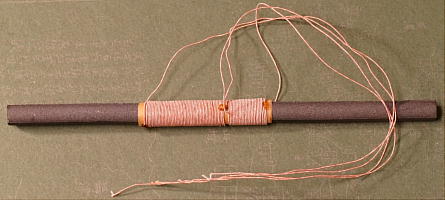

丂幨恀偼惢嶌偟偨俢俠乛俢俠僐儞僶乕僞偱偡丅

丂岠棪偼崅偄偺偱偡偑僲僀僘偼嫮楏偱偡丅

丂偙偺婎斅傪岤巻偱嶌偭偨僔乕儖僪敔偵擖傟傑偡丅

丂敔偼傾儖儈僥乕僾傪俁廳偵姫偒丄偦偺忋傪摵僥乕僾偱俁廳偵姫偄偰偄傑偡丅

丂惢嶌偟偨儔僕僆

丂惢嶌寢壥

丂摉抧偺儘乕僇儖嬊俁嬊乮俇俁俋俲俫倸丄俉俉俀俲俫倸丄侾係侽係俲俫倸乯傪幚梡揑側壒検偱暦偔偙偲偑弌棃傑偡丅

丂廔抜偑弌椡娗偱偼側偄偺偱戝壒検偼弌傑偣傫偑幒撪偱偼廫暘側壒検偱偡丅

丂崱夞偼尭揹埑摿惈偑摿偵椙偔僗僺乕僇乕偼侽丏俋倁丄僀儎儂儞偼侽丏俉倁掱搙傑偱暦偔偙偲偑弌棃傑偡丅

丂僶乕傾儞僥僫偺僎僀儞偑戝偒偄堊偐寢峔丄姶搙偼椙偄偱偡丅

丂栭娫偵偼墦曽偺嬊偑彫偝側壒偱偡偑庴怣弌棃傑偡丅

丂俢俠乛俢俠僐儞僶乕僞偼尩廳偵僔乕儖僪偝傟偰偄傞偺偱僲僀僘偺塭嬁偼杦偳偁傝傑偣傫丅

丂揹抮偺帩偪

丂偙偺儔僕僆偼揹抮揹埑侾丏俆倁偺帪俁侾侽倣俙掱搙偱偟偨丅乮僸乕僞乕偲僐儞僶乕僞偺崌寁乯

丂揹抮偼扨俁揹抮俀杮僷儔偱偡偺偱侾杮偁偨傝侾俆俆倣俙偱偡丅

丂怴昳偺傾儖僇儕揹抮傪巊偄楢懕偱侾俇乣侾俉帪娫丄娫寚巊梡偱偼俀侽帪娫掱搙偼巊偊傞偲巚偄傑偡丅

丂崱夞丄揹抮偲偟偰扨侾偺僯僢働儖悈慺揹抮傪峫偊傑偟偨丅

丂偲偙傠偑扨侾偺僯僢働儖悈慺揹抮偼庬椶偑彮側偔丄擖庤惈偑埆偄帠偑敾傝傑偟偨丅

丂扨侾偺僄僱儖乕僾偺岞徧梕検俆俈侽侽倣俙俫丄扨俁偺僄僱儖乕僾偺梕検乮僗僞儞僟乕僪僞僀僾乯偼侾俋俆侽倣俙俫偱偡偺偱

俀杮僷儔偵偡傟偽扨侾偺俀乛俁偺梕検偲側傝傑偡丅

丂僯僢働儖悈慺揹抮偺曻揹廔椆揹埑偼晧壸偵傛傝堎側傝傑偡偑丄偙偺掱搙偺揹棳側傜曻揹枛婜偱傕侾丏俀倁偁傞偲巚偄傑偡丅

丂偦偺屻廋惓偝傟傑偟偨丅

丂偦偺屻偺曄峏

丂崱傑偱壗戜傕俙俵儔僕僆傪惢嶌偟傑偟偨偑姰惉屻偼扞偵廂擺偝傟偰偄傑偡丅

丂偙偺儔僕僆偼巇帠晹壆偱枅擔丄巊梡偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅

丂偦偺堊丄庒姳丄庤捈偟傪偟傑偟偨丅

丂嵟弶丄梋忚昳偺俆俇俈俉傪妶梡偡傞栚揑偱惢嶌偟偨儔僕僆偱偟偨偑俇侽俉俉偑係杮丄擖庤弌棃偨偺偱岎姺偡傞偙偲偵

偟傑偟偨丅

丂僸乕僞乕揹棳偑戝暆偵尭傞偺偱揹抮偺帩偪偑椙偔側傝傑偡丅

丂俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偼弌椡揹埑偺掅偄傕偺偵岎姺偟傑偟偨丅

丂弌椡娗偲偟偰俇侽俉俉傪侽僶僀傾僗乮僌儕僢僪儕乕僋僶僀傾僗乯偱巊偆応崌丄揹尮揹埑偑係俆倁傪挻偊傞偲揹棳掕奿傪

挻偊傑偡丅

丂尰嵼偺俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偺僩儔儞僗傪彮偟姫偒栠偣偽椙偄偺偱偡偑柺搢偱偡偺偱嶌傝抲偒偺俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞傪

棙梡偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅

丂擖傟懼偊偨俢俠乛俢俠僐儞僶乕僞

丂崱傑偱巊梡偟偨俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偼儅僀僐儞惂屼偱俉俆亾偺崅岠棪偱偡丅

丂偨偩丄僲僀僘偑懡偔僔乕儖僪偵戝嬯楯偟傑偡丅

丂姰慡偵偼僲僀僘傪庢傝偒傟偢庒姳丄壒偑榗傫偱偄傞傛偆側婥偑偟傑偡丅

丂崱夞丄岎姺偟偨俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偼儘僀儎乕偺夞楬偱暿暸偺婰帠乽晄柧偺僐傾傪巊偭偨俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞乿偱惢嶌

偟偨傕偺偱偡丅

丂幚嵺偵巊梡偟偰帋偟偰傒偨偄偲偄偆偙偲傕偁傝傑偡丅

丂儘僀儎乕偺夞楬偼徣晹昳偱彫宆丄嬻拞揱斃僲僀僘偑彫偝偄偲偄偆摿挜偑偁傝傑偡丅

丂斀柺丄岠棪偑掅偔丄崱夞偺傕偺偱俇俆亾掱搙偱偡丅

丂偨偩偟丄弌椡揹埑傪壓偘偰偄傞偺偱擖椡揹棳偺嵎偼彫偝偔側偭偰偄傑偡丅

丂傕偆堦偮偺寚揰偼敪怳廃攇悢偑壜挳廃攇悢偵擖傞偙偲偱偡丅

丂崱夞偺敪怳廃攇悢偼俀俲俫倸掱搙偱偡丅

丂偙偺廃攇悢偼僐傾偲姫偒慄偵傛傝寛傑傝丄惂屼偡傞偙偲偼弌棃傑偣傫丅

丂壖偵俆侽俫倸掱搙偵壓偑偭偨偲偟偰傕僴儉壒偑暦偙偊傑偡丅

丂俀侽俲俫倸埲忋偱偁傟偽暦偙偊傑偣傫偑儘僀儎乕偺夞楬偱偼柍棟偱偡丅

丂揹抮娗偼捈擬僸乕僞乕偱偡偺偱揹尮儔僀儞傪捠偠偰敪怳廃攇悢偵娭偡傞儕僢僾儖僲僀僘偑擖傝崬傒堈偔懳嶔偑昁梫偱偡丅

丂俙揹尮偵戝梕検偺僐儞僨儞僒乕傗僼傿儖僞乕僠儑乕僋傪擖傟偨偺偱栤戣偼柍偄偲巚偄傑偡丅

丂偨偩偟丄僩儔儞僗偺僐傾偑婡夿揑偵怳摦偡傞壒偼庢傞偺偼崲擄偱偡丅

丂偙偺壒偼夅偺塇壒掱搙偱幾杺偵偼側傝傑偣傫丅

丂巊梡偵偁偨偭偰夞楬恾偺儀乕僗掞峈傪係丏俈俲兌偐傜俀俲兌偵曄峏偟偰偄傑偡丅

丂夞楬偺庤捈偟

丂儔僕僆偺夞楬帺懱偼曄傢偭偰偄傑偣傫偑揹尮廃傝偑曄傢偭偰偄傑偡丅

丂俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞乕撪晹偵掕揹棳夞楬偑慻傒崬傑傟偰偄傞偺偱夞楬恾偵帵偟偨掕揹棳僟僀僆乕僪徣偔偙偲偑弌棃傑偡丅

偙偺帪俛揹埑偺儘僗傪侾倁掱搙尭傜偡帠偑弌棃傑偡丅

丂偟偐偟丄僯僢働儖悈慺揹抮偺曻揹廔椆侾倁偱傕幚梡揑側壒検偑偁傞偺偱奜偟偰偄傑偣傫丅

丂傑偨丄偙偺俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偼係俈倁偺掕揹埑僟僀僆乕僪傪撪憼偟偰偄傞偺偱奜晅偗偺掕揹埑僟僀僆乕僪傕晄梫偱偡丅

丂掕揹棳僟僀僆乕僪傕掕揹埑僟僀僆乕僪傕晅偗偰偍偗偽捈愙俠倁俠俠揹尮傪愙懕偟偰夞楬僠僃僢僋傪偡傞帪偼桳梡偱偡丅

丂俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偼俹倂俵惂屼偐傜儘僀儎乕偺夞楬偵曄峏偟偨偺偱嬻拞揱斃僲僀僘偼戝暆偵尭傝傑偟偨偑揹尮儔僀儞傪棳傟傞

僲僀僘偼憹偊傞偼偢偱偡偺偱揹尮夞傝偺僲僀僘懳嶔偼尩廳偵峴偄傑偟偨丅

丂恀嬻娗偼俇侽俉俉偱傕俆俇俈俉偱傕摨偠傛偆偵摦嶌偡傞偺傪妋擣偟偨偺偱僗儁傾乕偵俇侽俉俉偑柍偐偭偨帪偼俆俇俈俉傪巊偊偽

椙偄偱偡丅

丂僶儕僐儞傪夡偟偨

丂挷惍拞偵旼偺忋偵忔偣偰偄偨儔僕僆偑彴偵妸傝棊偪傑偟偨丅

丂塣埆偔塣埆偔慖嬊僣儅儈偐傜棊壓偟丄僶儕僐儞偺幉偵慡廳検偑妡偐傝傑偟偨丅

丂彫宆偺嬥懏僶儕僐儞偼堦敪偱揹婥揑丄婡夿揑偵夡傟傑偟偨丅

丂憗懍丄摨偠暔傪拲暥偟傑偟偨偑丄摨偠儈僗傪孞傝曉偟偦偆偱偡偺偱僈乕僪傪晅偗傑偟偨丅

丂侾倣倣岤偺傾儖儈僠儍儞僱儖傪愗傝庢偭偰嶌偭偨傕偺偱嫮搙揑偵偼廫暘偱偼偁傝傑偣傫偑曄宍偟偰徴寕傪媧廂偟偰偔傟傞偙偲傪

婜懸偟偰偄傑偡丅

丂恀嬻娗偺晄椙丠

丂梋偭偨俆俇俈俉傪妶梡偡傞栚揑偱惢嶌偟偨儔僕僆偱偡偑丄忢帪丄巊梡偡傞偵嵺偟儔儞僯儞僌僐僗僩傪尭傜偡堊偵寢嬊俇侽俉俉傪

係杮丄拲暥偟傑偟偨丅

丂俇侽俉俉偱摦嶌偝偣偨偲偙傠揹埑掅壓偵傛傞姶搙偺掅壓偑戝偒偔丄偝傜偵揹埑傪壓偘傞偲掅廃攇敪怳傪偟傑偡丅

丂嵟弶丄岎姺偟偨俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偑揹抮揹埑掅壓偱儕僢僾儖偑戝偒偔側傞偺偱偼側偄偐偲媈偄丄僼傿儖僞乕僐儞僨儞僒乕偺

検傪憹傗偟偨傝僀儞僟僋僞乕傪擖傟偨傝偟傑偟偨偑岠壥偑偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂僨僕僞儖僆僔儘偱揹尮儔僀儞傪尒偰傕鉟楉偱偡丅乮俙俠擖椡丄嵟彫儗儞僕乯

丂寢嬊丄敾偭偨帠偼

丒丂敪怳応強偼俆嬌娗僐儞僶乕僞

丒丂峸擖偟偨係杮偺俇侽俉俉偺偆偪俀杮偱堎忢偁傝

丒丂懠偺俀杮偺俇侽俉俉傗俆俇俈俉偱偼栤戣柍偟

丂峸擖偟偨俇侽俉俉偼敔偑曄怓偟偰儕乕僪慄偵岝戲偑偁傝傑偣傫偱偟偨偑堦墳丄枹巊梡昳偱偟偨丅

丂堎忢偺恀嬻娗偼僽儗僢僪儃乕僪偱揹埑懳揹棳偺摿惈傪應偭偰偄偨帪偵侾杮偺僸乕僞乕傪從懝偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂摦嶌晄椙偺巆傝侾杮偼尰嵼丄拞娫廃攇憹暆偱巊梡偟偰偄傑偡偑丄崯張偱偼栤戣柍偄傛偆偱偡丅

丂偲偄偆栿偱俆嬌娗僐儞僶乕僞傪俆俇俈俉丄巆傝俁杮偑俇侽俉俉偵側偭偰偄傑偡丅

丂巊梡媴偺係媴偼慡偰偺応強偱俆俇俈俉偱傕俇侽俉俉偱傕摦嶌偟傑偡丅乮惓忢側媴偱偁傟偽乯

丂揹尮傪曄峏偟偨儔僕僆

|

|

| 惢嶌偟偨儔僕僆 | 儔僕僆撪晹 |

丂俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偺悺朄偑彫偝偔側偭偨偺偱廂擺僗儁乕僗偑僈儔嬻偒偱偡丅

丂惢嶌寢壥

丂埲慜偺俹倂俵惂屼偺俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偺帪傕杦偳僲僀僘偺塭嬁偼偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄僐儞僶乕僞偺曄峏偱慡偔

塭嬁偑柍偔側傝傑偟偨丅

丂僯僢働儖悈慺揹抮乽僄僱儖乕僾乿係杮傪峸擖偟俀杮傪儔僕僆揹尮丄俀杮傪廩揹偲偄偆僒僀僋儖偱枅擔儔僕僆傪暦偄偰偄傑偡丅

丂侾夞偺廩揹偱俀擔掱搙偺娫寚巊梡偑弌棃傑偡丅

丂枅擔偺巊梡傪峫偊傞偲僗儁傾乕媴傪梡堄偟側偗傟偽側傝傑偣傫偑丄俆俇俈俉偱傕俇侽俉俉偱傕椙偄偱偡丅

丂揹抮偺帩偪

丂埲慜偺俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞偺帪丄揹抮揹埑侾丏俆倁偱恀嬻娗偑係杮嫟俆俇俈俉偱擖椡揹棳偑俁侾侽倣俙偱偟偨丅

丂崱夞偺僐儞僶乕僞偼岠棪偑埆偄偺偱揹抮揹埑侾丏俆倁偱恀嬻娗偑係杮嫟俆俇俈俉偱擖椡揹棳偑俁俁侽倣俙偱偡丅

丂侾杮傪俇侽俉俉偵曄峏偡傞偲俁侽侽倣俙丄俀杮偱俀俈侽倣俙丄俁杮偱俀係侽倣俙偱偡丅

丂係杮偲傕俇侽俉俉偵偡傟偽俀侾侽倣俙偲側傞偼偢偱偡丅

丂揹抮揹埑侾丏俆倁偲偄偆偺偼怴昳偺傾儖僇儕揹抮偺応崌偱偁傝丄廩揹捈屻偺僯僢働儖悈慺揹抮偼侾丏俁俆倁掱搙偱偡偺偱

擖椡揹棳偼丄傕偆彮偟彫偝偔側傝傑偡丅

丂俆俇俈俉傪俀杮丄俇侽俉俉傪俀杮巊梡偟偨忬懺偱楢懕曻揹帪娫偼侾俆帪娫偱偟偨丅

丂尰嵼偼俆俇俈俉傪侾杮丄俇侽俉俉傪俁杮偟偰偄傞偙偲偲丄娫寚巊梡偱偁傞偺偱丄傕偆彮偟挿偔巊偊傞偼偢偱偡丅

僩僢僾儁乕僕丂丂乽揹巕夞楬乿偺僩僢僾丂丂