トップページ

電子回路のページのトップ

1.5V単電源ポータブルスーパーⅢ

画像をクリックすると拡大表示されます。

拡大画像からはブラウザの「←戻る」ボタンで戻ってください。

6088を4球使ったポータブルスーパーは既に製作して結果をUPしています。

今回は一回り小さいケースに組んでみました。

前回のラジオは、まずまずの出来だったのですが今回はスペースの関係で若干、回路の変更(改悪)があります。

使用部品

ケース

タカチ SW-125S

幅70mm高さ40mm奥行き125mm

私は真空管が外から見えるということに興味がないので不透明のケースを使っています。

ただ、MT管を使ったラジオのケースは市販のパーツケースを流用しているので外から見えます。

バーアンテナ

スーパー用の150pFのポリバリコンと組み合わせるには600uHのバーアンテナが必要です。

以前はSL-55Xというバーアンテナが入手出来たのですが、現在は入手出来ません。

代替品のAR-55Xというバーアンテナが販売されているようですが扱っている店が少なく、寸法等の詳細が不明の為

入手を躊躇っています。

そこで手持ちのφ8-50mmのフェライトバーに細いリッツ線を巻くことにしました。

ある通販サイトで3芯の細いリッツ線を扱っていたので取り寄せました。

ところが、これがとんでもない不良品で末端を半田上げ処理しようとしたのですが半田が乗りません。

このサイトは中国製と思われる小ロットのパーツを多数扱っているようですが不良品が多く何回も痛い目に合っています。

結局、リッツ線を諦め0.12mmのウレタン単線を巻きました。

思うようなものが出来ず5回位、作り直しました。

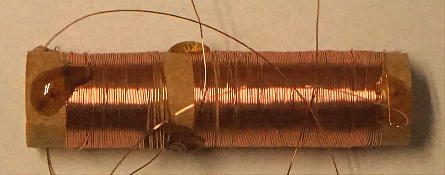

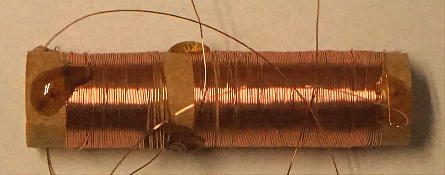

上の写真は最初に巻いたコイルで巻き数が多い方が同調コイル、少ない方がゲートコイルです。

割合、綺麗に巻けていますが分布容量の為か高域で感度が落ち、失敗でした。

上の写真は現在、使用しているもので単巻きコイルにゲート用のタップを出しています。

一応使えますが、まだまだで、高性能の市販品が入手出来たら交換するつもりです。

バリコン

一般的に販売されているスーパー用のポリバリコンです。

最初に使用した物はローターとステーターがショートしていたので交換しました。

パーツの不良には泣かされます。

上の写真はバリコンとボリュームを基板に固定するブラケットです。

組み付けてしまうとボリュームは後ろに抜けないので横に抜きます。

0.6mmアルミアングルを加工しましたが製作には地味に時間が掛かります。

OSCコイル

トランジスタラジオ用の10mm角のOSCコイルの巻き線を全て取り除き0.06mmウレタン線で巻き直します。

最初に二次巻き線を30回巻き、巻き始めをIFT(黄)に接続し、巻き終わりをB+に接続します。

次に同調巻き線を同じ方向に巻きます。

巻き始めをGNDに接続し30回巻いてタップを出します。

タップから同じ方向に、さらに60回巻き、巻き終わりとします。

巻き終わりはバリコンの子側に接続します。

IFT

こちらもトランジスタラジオ用の10mm角のものを使います。

トランジスタラジオを真似て黄、白、黒の順に取り付けましたが二次巻き線を使っていないので何の色でも構いません。

インピーダンスが上げるため巻き直して巻き数を増やす例を見ましたが、分布容量が増えるので思ったほど効果が

無く、折角の同調コンデンサーが無駄になります。

455KHz発振器でコアの位置を正確に合わせれば、そのままで十分ゲインがあります。

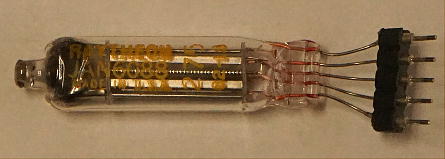

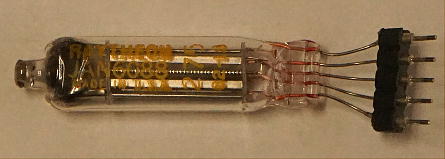

真空管

6088を4球使用しています。

ケースが小型になり、単3電池1本しか入らないのでヒーター電流の少ない6088を使いました。

さらにヒーター電流の少ない6418では実用的な音量になりませんでした。

6088は以前は安価で入手し易かったので沢山買いました。

3球でレフレックスにする手もあるのですが、異常発振が止まらない場合があるので止めました。

出力トランス

山水のST-30トランスに二次巻き線を巻き足したものです。

鉄心とコイルの隙間にφ0.16のUEWを巻けるだけ巻きました。

50回程度だと思います。

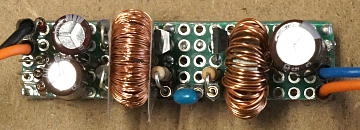

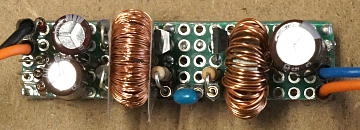

DC/DCコンバータ

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

#75コアは導電性があるのでアクリルラッカーをスプレーして絶縁します。

ラッカーが乾いたら一次巻き線を出来るだけ均一に巻きます。

巻き数は36回センタータップですが18+18のバイファイラ巻きとします。

巻き終えたら再びアクリルラッカーをスプレーして巻き線を固めます。

このコンバータの発振周波数は可聴域ですので機械的な振動音がしますが巻き線を固める事により振動音を低減します。

(殆ど聞こえないレベルになります。)

二次巻き線は多めに巻き、ダミー負荷で負荷電圧を確認しながら巻き戻します。

回路は出力開放時の過電圧保護と出力短絡時の過電流保護が成されています。

実際の負荷より少し重い定抵抗を接続し、入力電圧を1.5Vにしたときの効率は65%程度でした。

実際の使用では少し下がるはずです。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

回路図で検波ダイオード、電源表示LED以外のダイオードはCVCC電源を使って調整する時の保護用で実際の回路では

不要です。

初段は5極管コンバータになっています。

3球レフレックスにしないで4球にしたのは異常発振を恐れた為です。

3段目の負荷はスペースが不足してチョークコイルが付かず抵抗負荷となっています。

DC/DCコンバータのノイズの回り込みを恐れてA電源に大容量のコンデンサーが入っていますが、もう少し少なくても

良いと思います。

今回、1200uF1個が半田付け不良で外れていたのですが全く影響ありませんでした。

製作したラジオ

|

|

| ラジオ外観 | ラジオ内部 |

ケースの寸法が小さいので部品配置に苦労しました。

基板が簡単に取り外せてメンテナンスが簡単に出来る必要があります。

製作結果

ローカル局3局(639KHz、882KHz1404KHz)が実用的に聴けます。

ただ、回路が小電力でスピーカーが超小型の為、大きな音は出ません。

まだトラッキング調整が完璧では無く、電池電圧が下がった時1404KHzの選局がクリチカルになります。

DC/DCコンバータのノイズの影響は全くありません。

電池が新品の時、回路に実装されている過電圧防止用の定電圧ダイオードに若干、電流が流れ、消費電流が増えます。

大体、270mA程度になります。

連続使用時間は5時間程度と思われます。

5極管コンバータ

5極管コンバータは周波数変換用に開発された1V6に比べ性能は劣ります。

5極管コンバータの方が優れていたら1V6を開発する意味がありません。

ただし、良く調整すれば1V6に近い感度が得られます。

欠点は局発の周波数とアンテナ同調周波数が相互に影響を与えてしまうことです。

特に高い周波数の方で顕著となります。

トラッキング調整の時、高い周波数側の周波数範囲の調整はバリコンのトリマで行います。

親バリコンのトリマを調整すると局発の周波数も動いてしまいます。

この為、トラッキング調整が大変になります。

局発とアンテナ同調の相互干渉の影響を軽減する為、各々コイルに二次巻き線を巻いたりタップをだしたりします。

ただし、感度の低下と引き換えになります。

それでも5極管コンバータを使うのは1V6の入手性の悪さにあります。

1V6は最近、手に入りにくく、高価になっています。

5極管は5678でも6088でも何でも良いので用意するのが楽です。

1V6は足が2本多く、場所を取るのも欠点です。

作り直し

上記ラジオですが1404KHzの選局がクリチカルで気に入らず作り直しました。

基板は作り直しましたがケース、DC/DCコンバータは流用しました。

全く同じ回路にするのも芸が無いので今回は6088を3球使用したレフレックススーパーにしました。

レフレックススーパーは異常発振し易く好きでは無いのですが省電力、省スペースにメリットがあるので採用しました。

結果的に、やはり発振しましたが回路対策で実用的使用に問題無いレベルに収まっています。

使用部品

ケース

加工済みのケースを流用

DC/DCコンバータ

ケースに取り付けたまま流用。

バーアンテナ

メーカー製ポケットラジオから外したバーアンテナに取り替えました。

フェライトバーは8φ×65mmで15mm長くなっています。

二次巻き線を追加しました。

0.12mmのウレタン線をバーの中央部に置いた場合に150uHになるように巻きました。

OSCコイル

取り外して流用しましたが巻き直しています。

二次巻き線35T、同調巻き線はGNDから中間タップまで35T、中間タップから巻き終わりまで70Tです。

IFT

取り外して流用しましたが黒色コアの物を外すとき壊してしまいました。

黄、白、黒と律儀に並べていたのですが黒の手持ちが無く黄、白、白になってしまいました。

IFTは一次巻き線しか使っていないのでコアの色は問いません。

回路図は3個とも黒を指定しています。

バリコン

ミズホ通信のpvc 20yです。

最近、pvc 20yとして販売されているものはコピー品です。

最初、コピー品を使っていたのですが不具合があり温存していた最後の1個を使ってしまいました。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

製作したラジオ

|

|

| ラジオ外観 | ラジオ内部 |

ケースを流用した為、外観は同じです。

製作結果

当地のローカル局3局(639KHz、882KHz、1404KHz)が実用的に聴けます。

小電力、超小型スピーカーですので大音量とはいきません。

1404KHzの選局が楽になり、音量がUPしました。

レフレックスによる音質劣化が僅かにありますが気になるほどではなく、ストレス無く聴けます。

電池電圧1.5Vの時ヒーター(3球分)に約70mA流れ、DC/DCコンバーターに165mA流れます。

アルカリ単3電池の放電特性グラフより10時間程度の連続放電時間が得られます。

ただし、この時の終止電圧は0.9Vとなっています。

スピーカーで実用的に聴けるのは電池電圧1.1V程度までですのでラジオの使用時間は5~6時間と思われます。

動作時間実測

使用電池は以前、100円ショップで購入し、ストックしておいた単3電池です。

使用開始: 電池電圧1.52V B電圧40.1V

2時間22分経過: 電池電圧1.31V

4時間12分経過: 電池電圧1.26V

5時間40分経過: 電池電圧1.24V

6時間43分経過: 電池電圧1.23V

7時間10分経過: 電池電圧1.22V

8時間12分経過: 電池電圧1.21V

9時間57分経過: 電池電圧1.17V

10時間33分経過: 電池電圧1.15V B電圧33.6V

深夜になったので中止

電池が新しい時はB電圧は定電圧ダイオードでクリップされているようです。

上記のデータから単3電池1本で10時間使用できることが判りました。

この後、電池電圧1.1V位までは聞こえるはずですが音が小さくなります。

さらに下がると聞こえなくなり、特定の周波数で発振するようになりますが使用範囲外ということで無視します。

7mm角コイル

今までスーパーヘテロダインのラジオはラジオ少年キットの1台を除き全て10mm角コイルを使ってきました。

寸法の小さなポータブルラジオではスペースの制約で7mm角のコイルを使いたくなりますが

* 老眼で出来るだけ大きい部品を使いたい。

* 大きい方がQが高くゲインが出るのでは。

という理由で10mm角のコイルを使い続けてきました。

電池管ラジオを作り始めた頃に購入した7mm角コイルが埃を被っていたので在庫処分のつもりで今回、ラジオに

組み込んでみました。

局発コイル

局発コイルは巻き線を全て取り除き、巻き直す必要があります。

とは言ってもポリバリコンと共振させるので同調巻き線の巻き数は殆ど同じになります。

二次巻き線の巻き数と同調巻き線のタップの位置が結果を左右します。

局発コイルの良否とは別に変換管のプレート電流や値も影響するので何とも言えないのですが10mm角の時より

発振が弱い気がしました。

使用した6088も結構バラツキがあり、今回使用した球は使い回した球ですので性能が落ちている可能性があります。

性能とは別にファウリングを起こしやすい個体も存在します。

6088は今まで何十本も未使用箱入りを購入したのですが製作したラジオの調子が悪い時は球の所為にし、新品を下ろして、

それまで使っていた球は×や△の印を付けて不良在庫とする場合があります。

(必ずしも球が原因とは言えない場合もありますが)

今回、使用した3本の6088はいずれも△マークの付いた中古品です。

貴重な1V6を温存するために5極管コンバータとしました。

5極菅コンバータは上手くいけば1V6と同等の感度が得られますがアンテナ同調と局発同調が干渉するので面倒です。

干渉すると高い周波数で高い周波数でトラッキングが取りづらくなります。

干渉を下げようとすると感度が下がります。

発振が強すぎると高い周波数で異常発振し、弱すぎると低い周波数で異常発振したり発振が止まったりします。

さらに電池電圧が高い時は発振が強くなり、低いときは発振が弱くなります。

今回は発振しにくいということでスクリーン抵抗の値を低くしてプレート電流を多くし、その分、結合コンデンサーの値を

小さくしてバランスを取っています。

何とか530KHz~1600KHz、電池電圧0.9V~1.5Vで局発が動作することが出来ました。

IFT

上図の実験回路で10mm角と7mm角のIFTの増幅具合を比較してみました。

回路は別々に作りましたが真空管はソケットで同じ真空管を差し替えます。

入力に455KHz発振器を接続し出力が最大になるようにコアを調整します。

以下の波形はCH1(黄色)が入力、CH2(水色)が出力です。

(クリックで拡大しブラウザの「戻る}釦で復帰します。)

1 10mm角IFTの動作波形

振幅が20倍強になっています。

CH1の縦軸は100mV/DIV、CH2の縦軸は2V/DIVです。

1 7mm角IFTの動作波形

振幅が30倍くらいになっています。

予想に反し7mm角のIFTの方が出力が大きくなりました。

ただしIFTのメーカーも色々あるので全て同じ結果になるとは限りません。

10mmと7mmのIFTは入手ルートが別でメーカーは不明です。

バーアンテナ

10φ×60mmのフェライトバーに0.07mm×7芯のリッツ線を巻きました。

同調巻き線は巻き幅35mm程度で一重に巻いています。

二次巻き線は巻き幅7mm程度に密着巻きしています。

共振周波数からインダクタンスを計算で求め合わせ込んでいます。

巻き数は数えていません。

細かい調整はコイルの位置を動かして行います。

二次巻き線もインダクタンスが1/4(巻き数1/2)程度に合わせ込んでいます。

市販の8φ×50mmのバーアンテナより高感度だと思います。

DC/DCコンバータ

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

今回は出来るだけ連続動作時間を長くする省電力回路になっています。

+B電圧を下げプレート電流を減らしています。

負荷が軽いとき効率を上げるにはトランスの一次巻き線の巻き数を増やします。

この時、ロイヤー回路の発振周波数は下がります。

製作したラジオを負荷とし、電池電圧1.5Vの時の入力電流は100mA以下です。

ラジオのヒーター電流が60mAですので合計160mA程度になります。

前作のラジオが235mAで連続10時間使用出来たので、今回はさらに長時間の動作が可能です。

間欠動作にすれば、さらに時間が伸びます。

コアの磁気飽和

回路には過電圧防止回路と過電流防止回路が組み込まれているので負荷としてのラジオに過電圧や過電流が

加わることはありません。

ただし調整時等に+BとGNDをショートするとコアが飽和し発振が止まります。

今回は一次巻き線の巻き数が多いので飽和しやすくなっています。

発振が止まるとトランジスタに短絡電流が流れます。

対策はベース抵抗でコレクタ電流を制限するしかありません。

今回の回路では出力短絡時の電源電流は350mA程度になり1石当たり175mAとなります。

コレクタ、エミッタ間に1.4V程度が加わるとコレクタ損失は245mWとなり耐えうる値です。

コレクタ波形

製作したコンバータ

製作した基板は厚紙で作った箱に入れ銅テープで覆います。

回路的な対策と銅テープによるシールドを組み合わせる事がノイズ対策で効率を下げないポイントです。

ラジオ回路図

回路図をクリックすると拡大表示されます。

拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

回路は今までのポータブルラジオと殆ど同じです。

電池電圧が下がった時、低域側で発振が止まってしまうので初段のスクリーン抵抗を低くしています。

DC/DCコンバータの電圧を下げた事と売れ残りの6088を使用した事も影響しているかもしれません。

最初、原因不明の発振音に悩まされましたが、スピーカーの僅かな振動でハウリングが起きているらしいと判り

ました。

初段の6088をガイドに縛り付けて固定したら解決しました。

例によってCVCC電源で調整する時の保護用ダイオードが書かれていますがDC/DCコンバータ使用時には不用です。

回路図は私の製作図面を、そのままアップしています。

製作したラジオ

製作結果

当地のローカル局(639KHz、882KHz、1404KHz)がポータブルラジオとしては実用的な音量で聴くことが

できます。

電池電圧1.1Vでは実用的に聴けますが1.0Vでは音が小さく選局が困難になります。

電池電圧1.5Vの時の電池電流は160mAです。(ヒーターとDC/DCコンバータの合計)

前作のラジオが電池電圧1.5Vの時の電池電流235mAで電池電圧が1.15Vになるまでの動作時間が

10時間33分でした。

(上記の実験結果参照)

この事を考慮すると連続15時間程度は動作すると思います。

間欠動作にすれば、さらに動作時間が伸びます。

DC/DCコンバータによるノイズは全く感じません。

肝心な7mm角コイルと10mm角コイルとの比較ですが信号レベルが大きい時は差が無いか逆に7mm角の方がゲインが大きい

ような気がします。

インピーダンスの低いコイルを共振させるにはある程度の信号エネルギーが必要だと思います。

5極管コンバータでは扱う信号レベルが小さいので変換ゲインが小さいような気がします。

局発コイルは共振するコンデンサーがポリバリコンの親側ですので巻き数を大きく変える事は出来ません。

二次巻き線の巻き数と共振巻き線のタップの位置は最適値があるかもしれません。

局発コイルと直列に接続される初段のIFTは巻き数を増やして(2倍程度)共振コンデンサーの値を小さくした方が良いかも

しれません。

7mmコイルは足が全て2.5mmピッチのユニバーサル基板に入るのも利点です。

トップページ 「電子回路」のトップ